地方二本高校师范生情境创设能力调查研究

作者: 李红玲

摘 要:师范生的情境创设能力是其教学实践能力的一个重要组成部分。通过对地方二本高校三个年级的数学师范生进行抽样测试分析,发现情境创设能力随着年级的增高有一定提高,但在合理性、创新性与严谨性这三个方面均存在不足。针对存在的问题,给出教学建议:多做换位思考,完善情境创设的合理性;扩大学科关注面,提高情境创设的多样性;紧密结合知识点,保证情境创设的严谨性。

关键词:师范生;情境创设能力;测试分析;合理性;创新性;严谨性

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)34-0188-05

Abstract: The situation creation ability of normal students is an important part of their teaching practice ability. Through the sampling test and analysis of mathematics normal students in local second tier university, it is found that the ability of situation creation has a certain improvement with the increase of grade, but there are deficiencies in rationality, innovation and rigor. In view of the existing problems, three teaching suggestions are given. First, more transposition thinking should be done to improve the rationality of situation creation. Second, the focus of subjects should be expanded to improve the diversity of situation creation. Third, knowledge points should be combined closely to ensure the preciseness of situation creation.

Keywords: normal students; situation creation ability; test and analysis; rationality; innovation; rigorism

《义务教育数学课程标准》(2011年版)提倡教师实行启发式教学,通过创设情境和设计问题来引导学生进行自主探索合作交流[1]。《普通高中数学课程标准》(2017年版)也指出,教师在教学中应通过创设合适的教学情境、提出合适的数学问题,引发学生思考交流,形成和发展数学学科核心素养,还在“学业水平考试与高考命题建议”中指出,“选择合适的问题情境是考查数学学科核心素养的重要载体”[2]。情境创设是指教师通过提供学习材料、案例等,使得学生想要解决这个问题,而原有的知识不足以解决,于是形成认知冲突,从而激发学生积极探究的情感态度。良好的开始是成功的一半,合适的情境能够在教学伊始就激发出学生的学习兴趣,提高其学习积极性,因此,在教学活动中情境创设十分重要。

教学情境分为现实情境、数学情境与科学情境这三种类型[2],分别对应着贴近学生的生活现实、数学现实和其他学科现实[1]。教学中,教师设计问题可以分为五种类型:教师自己根据给定的情境提出数学问题;教师预测学生根据给定的情境可能提出的问题;教师通过改变现有的问题提出问题;教师为学生设定能够提出问题的数学情境;教师为学生提出可解决的数学问题[3]。而教师的问题提出需要综合五方面的教学知识:问题提出知识、学生问题提出知识、问题提出情境知识、问题提出教学方法知识和问题提出教学评估知识[4]。课标要求培养学生的问题提出能力,而学生这方面的能力与教师的素质有直接联系[5-6],因此对师范生相关知识的教学十分重要。已有研究还指出,可以基于情境认知理论来建立师范生实践教学模式[7],而师范生在运用情境教学法时存在目标意识不强、情境创设过度、问题有效性不足等问题[8],因此,如何提高师范生的情境创设能力是需要继续探讨的问题。本研究致力于通过对数学师范生创设情境能力的调查,提取出存在的问题,并针对性地给出解决措施。

一 调查分析

(一) 研究对象

研究对象为二本层次地方高校S学院三个年级(大学二年级至四年级)的数学与应用数学(师范)专业学生,对2019级两个班共计104人进行测试1的研究;对2017级与2018级进行测试2的对比研究,因此分别选择一个班的同学——2017级(1)班54人,2018级(1)班46人。

(二) 研究方法

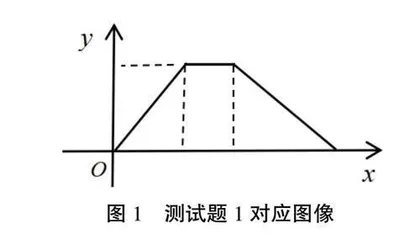

为考查数学师范生情境创设能力,采用随堂测试的方法。由于2019级刚开始进行数学教育理论的学习,因此使用难度较低的测试1,要求学生根据图形(图1)创设一个问题情境。由于2018级和2017级已经完成数学课程论与数学教学论的学习,具有一定的数学教育理论储备,因此使用难度较高的测试2,要求学生针对九年级上册“圆与圆的位置关系”内容来创设一个问题情境。由于2017级教学以线下为主,线上为辅,而2018级教学以线上为主,线下为辅,因此采用对比分析。每场测试均限定时间,及时回收答案,然后将答案进行分类对比。

图1 测试题1对应图像

(三) 研究结果

1 测试1结果

参加测试1的研究对象共计104人,由于有的同学给出多个设计,故共有112个答案。对答案进行分类分析,见表1。

通过对测试结果进行分类分析,可以发现以下三个方面的问题。

首先,合理性方面。部分同学的问题情境创设缺少合理性,没有考虑到情境的实际意义,如“时间-水量”类型,大部分设计就是简单的“先往水池注水,再等待,最后将水全放掉”情境,这样的设计没有考虑到中学生面对情境时的感受,没有结合生活考虑情境的合理性。

其次,创新性方面。表1中1、2、3均为教师举例,而77.68%的情境使用了教师举例,仅有22.32%为新创设的情境,足见创新性的不足;去掉错误的情境,新创设且正确的情境仅占13.39%。由于教师举例使用的横轴为时间,所有答案的情境创设横轴皆为时间。

最后,严谨性方面。有8.93%的同学创设的情境不符合题目中的图像,每天的工资量、人数、一件件货物的重量等,这些量的增加构成的是阶梯式线段,不是题目中的直线段。可见部分同学对于数学本质掌握不足,导致创设的问题情境缺乏严谨性。

2 测试2结果

参加测试2的研究对象共计100人,其中2017级54人,测试结果中去掉无效答案5份,共计有效答案49份;2018级46人,测试结果中去掉无效答案4份,共计有效答案42份。其中无效答案包括仅说“用多媒体播放实际引例”却未说明实例内容、“用多媒体呈现图片”却未说明图片内容等情形。将有效答案进行分类比较,分别见表2与表3。

通过对测试结果进行分类详细分析,可以发现以下三个方面的问题。

首先,合理性方面。如“哥哥教弟弟作图”的问题情境,仅简单呈现哥哥教弟弟画出五种图形,缺少合理性,也缺少趣味性。

其次,创新性方面。其中“多组圆形位置”为课本呈现的内容,两个年级均有1位同学直接使用,缺乏自己的设计。相比较而言,2017级创设问题情境的种类(13种)要远远高于2018级(8种),2017级使用学生活动创设问题情境的比例(59.2%)要远远高于2018级(35.7%);而2018级使用多媒体创设问题情境的比例(54.8%)要远远高于2017级(26.5%),考虑到2017级教学以线下为主而2018级教学以线上为主,可以看出课程学习方式对师范生有着潜移默化的影响。

最后,严谨性方面。如“车轮、雪人、五环”等图片呈现以及“向河里扔石子看波纹”的设计,并不能从中抽象出两个大小不同的圆对应的位置;“车轮”“五环”“吊环”等为大小相同的两个圆,不符合教学内容;“滚铁环”需要两个铁环尺寸不同,且并不能呈现内含位置;“细胞分离”的问题情境,没有具体给出细胞的名称与分离原因,也无法抽象出所需要的图形。

二 结论与建议

(一) 结论

通过测试结果比较分析发现,在创新性方面,2017级(98%)与2018级(97.6%)比例相当,远高于2019级(22.32%);既满足创新性又满足严谨性的比例,2017级(79.6%)与2018级(83.3%)相当,远高于2019级(13.39%)。由此可见,随着年级的增高,数学教学理论的学习内容逐渐增多,师范生的情境创设能力也有所提高,但不可忽视的是在情境创设的合理性、创新性与严谨性方面依然存在问题,需要在教学中予以关注。

(二) 教学建议

1 多做换位思考,完善情境创设的合理性

由测试1与测试2可以看出,部分数学师范生没有换位思考,不曾考虑到学生看到问题情境后的感受,所以考虑不到合理性;也有的师范生仍然把自己当作学生,没有当作教师,会觉得中学数学知识比较简单,没必要引导太多,从而忽视情境创设的作用。以测试1中“时间-水量”的设计而言,为什么中间停下来不注水?为什么后来把水放掉?如果多想想,可以设计为“先对泳池注水,接着检测发现微量元素超标,然后将水抽到另一个大泳池中调节”,这样设计既给出了中间停顿的合理原因,也体现了用水的节约,在知识教学的同时兼顾了情感态度目标,还可以设计为“中间是放84消毒液后静置10分钟”“中间是清洗杯子”“先给杯子倒上热水,中间是等水冷却,然后喝水”等,就是简单地添加上一句介绍,足以使得整个情境合情合理。师范生对情境合理性关注不足,从日常的教学训练中也可见一斑。以苏教版八年级下册8.3节“频率与概率”为例,由于书本中引入范例包括“计算飞机失事的可能性有多大”,所以不少师范生在创设问题情境时都采用了汽车、火车、飞机等相关的交通事故问题,这样的设计缺少了人文关怀,因为学生的经历各不相同,不排除有个别学生的生活经历中存在这样的事故,那么这样的情境就会引发相关学生的消极情绪,不利于教学的顺利展开。再如九年级上册3.4节“方差”,教材中给出的问题情境是对A、B两厂的“乒乓球直径进行检测”,如果师范生能够换位思考,增加“为迎接校运动会,需要采购一批合格的乒乓球,请你帮助比较两厂的产品质量”,必然能够激发学生的兴趣、提高其积极性。

师范生是教师的职前学习阶段,应该及时转换角色,站在教师的位置上,去思考如何进行教学设计帮助中学生掌握数学知识。问题情境的创设目的要明确,是为了激发学生的学习兴趣,从而引导学生积极主动地发现问题、提出问题、分析问题与解决问题。为了合理创设问题情境,师范生需要进行多次换位思考,要从师范生到中学教师,再到中学生,最后回到师范生,经历多个角度来审视问题。首先,师范生应先将自己换位到中学教师角色,作为中学教师,为了吸引学生的注意力提高学习兴趣,需要创设问题情境。其次,师范生要把自己换位到中学生角色,作为中学生,这个问题情境是否在其认知范围内,是否感兴趣。最后,师范生换回自己角色,通过刚才的换位思考,发现了哪些问题又总结了哪些思考。通过师范生—中学教师—中学生—师范生的多次换位思考,经历设计、评价、反思和完善的过程,创设出合理的问题情境。而且,想创设合理的情境,就需要具体把握学生的认知情况。因此,师范生可以通过见习与实习期间的课后观察、谈话、查阅文献和问卷调查等方式来收集学生生活和学习中相关的信息。通过对这些信息进行整理分析,提取出适合教学知识使用的内容,在此基础上创设出符合学生认知、贴近学生实际的问题情境,从而更易于激发学生的学习动力。