职业能力导向的管理学原理课程教学模式创新

作者: 王欣欣

摘 要:管理学原理课程是高职经济管理类专业的核心基础课,管理理论的学习和技能的培养对学生职业能力的塑造和形成具有关键的支撑作用。文章结合高职学生培养目标,分析了高职管理学原理课程授课现状,探讨了教学过程中存在的问题,提出了以学习地图和岗位工作任务分解为基础的职业能力导向的管理技能培养模式创新策略,并以旅游管理专业的课程教学体系为例,介绍了课程设计过程。

关键词:职业能力导向;学习地图;岗位能力素质

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)02-0029-06

Abstract: The course of Principles of Management is the core basic course of economic management specialty in higher vocational colleges. The study of management theory and the cultivation of skills play a key role in shaping and forming students' professional ability. Combined with the training objectives of higher vocational students, this paper analyzes the current teaching situation of the course of Principles of Management in higher vocational colleges, probes into the problems existing in the teaching process, and puts forward the innovative strategy of vocational ability oriented management skills training mode based on learning map and post work task decomposition, and introduces the course design process by taking the curriculum teaching system of tourism management major as an example.

Keywords: vocational ability orientation; learning map; post ability and quality

管理学原理课程是高等职业院校管理类专业的必修课之一,是一门专业核心基础课,涉及经济学、社会学和心理学等方面的内容,既是综合类的学科体系,又具有很强的实践性。根据高等职业院校人才培养目标和课程特点,管理学基础课程的教学应秉持“理论够用,实践为主”的原则,注重理论和实践的有效结合,在讲授管理基本理论和方法的同时,培养学生的管理思维与习惯,提高学生的实用管理技能。

一、高职管理学原理课程教学现状

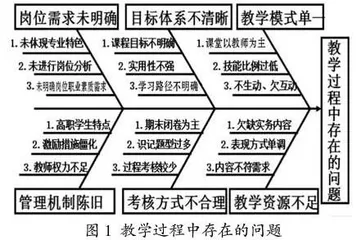

由于高职高专管理学课程的教学资源大部分借鉴于本科院校,所以在教学目标、教学方案及内容方面存在与本科院校相混淆的情况,未能突出体现高职培养目标;教学内容大部分照搬于教材,课堂教学以老师讲授理论知识为主,部分案例讨论为辅;考核方式单一,过程性考核所占比例较少,大多采取期末闭卷笔试来考核理论知识的形式,期末成绩占总成绩的70%以上,未能形成正确的学习导向,对于学生创造性思维和实践能力的培养极其不利;管理学原理课程也没有将专业的差异性纳入到教学中,目前开设该课的所有专业都用统一的教学大纲和学期授课计划,导致学生意识不到所学课程的专业实用性,无法将其作为专业基础课来学习,仅是将其等同于公共课,感觉用处不大。而高职高专学生普遍学习积极性低,学习习惯不好,且对理论知识的学习不感兴趣,认为理论学习枯燥乏味,因此更加意识不到未来的工作实践需要理论来指导。甚至因为无法明确认识到所学知识和未来工作的联系,产生所学知识无用的想法,希望教师能够讲授立竿见影,直接应用于实际操作上的知识。教学过程中存在的问题详见图1。

教学现状和专业培养目标之间的差距,迫切地需要我们进行深入思考,探讨管理学基础课程教学改革的思路和方法。

二、职业能力导向的管理学原理课程培养目标

高职教育的培养目标是在具有必备的基础理论知识和专门知识的基础上,重点掌握从事本专业领域实际工作的基本能力和基本技能,具备较快适应生产、建设、管理、服务第一线岗位需要的实际工作能力,培养具有创新能力、创业能力和可持续发展能力的高等技术应用型专业人才。结合高等职业院校人才培养目标,管理学课程在传授学生基本知识的同时还承担着培养学生职业素养和可持续发展能力的任务,具体来讲包括引导学生形成积极的心态、明确工作与生活的角色认知、掌握并改善工作方法、善于人际沟通与协调、具备收集和处理信息的能力、拥有团队精神、形成现代管理思维理念等。高职院校管理学课程教育应符合高职教育的理念,以学生为中心,围绕学生求学与就业的需要,深入探讨如何在课堂教学中以管理职能为主线,紧密结合专业技能、人才市场需求和现代管理发展实践,创新教学方法和手段,努力培养具有较强实践技能的应用型人才,实现高职人才培养目标。

管理学基础课程主要内容包括:管理的基本原理、方法和职能,学生需要在掌握理论知识的基础上,通过真实的管理情境和管理对象习得必要的管理技能。课程目标以职业能力培养为导向,课程内容以实践性知识和经过选择的相关理论知识为主,通过创设融学习于工作过程中的职业情境,提升学生认知能力,培养学生在具体情境中发现问题、分析问题和解决问题的能力,教会学生运用管理技能解决本专业工作中会遇到的实际问题。坚持以能力为本位,以调动学习积极性为核心,突出学生参与、趣味教学,采用师生合作、共同控制的方式,并注重课程内容的可操作性、可考核性。

三、职业能力导向的管理技能培养模式创新策略

(一)立足岗位分析,明确专业需求

课程开发应以职业能力培养为主线,教学目标体系的构建须以岗位分析为基础,确定本专业学生未来就业的岗位需求。可通过走访相关企事业单位、联系往届就业学生及广泛查阅资料等多种渠道,开展各专业社会调查,对各类工作岗位的性质任务、职责权限、岗位关系、劳动条件和环境,以及员工承担本岗位任务应该具备的资格条件进行系统的研究,明确岗位对员工的职业素质需求,并进一步进行岗位任务分解,明确具体的工作任务,定位完成任务所需具备的诸如知识水平、工作经验、道德标准、心理品质、身体状况等方面的资格和条件,提炼出所需培养的管理技能,结合管理学基础课程框架由浅入深且系统地设计专业学习任务体系。

管理学作为经济管理类专业的核心主干课程,在专业课程设置、专业知识框架体系中属于不可或缺的部分,由于不同专业培养目标的多样性与适应性,对课程体系的设置要求不同,对管理学的理论和技能要求的侧重点也不尽相同,所以教学大纲和计划的制定应体现专业特色,从教学内容设计和教学资源选择上都要结合专业岗位需求。课程设计是系统的再造过程,基于工学结合的理念和思路,以职业素质需求为主线,提炼形成完成工作任务的管理技能模块,重新建立新的框架、新的联系,各模块按照课程进度从简单到复杂层层递进,所有模块组合在一起实现职业能力培养的课程目标。课程教学组织以工作项目和任务来引领,教学过程以工作情境为载体,每个项目都是一个完整的任务,会解决一个专业工作中的具体问题或实现阶段性学习目标。通过采取任务导向的模式,将具体的工作任务与课堂学习过程结合起来,让学生明确他们在未来的职业生涯中需要做哪些工作,而完成这些工作又需要具备哪些知识和技能,让学生在学习之初就意识到所学知识的价值,充分调动学生参与学习的积极性,树立明确的学习目标。

(二)基于教学目标体系,设计管理学课程“学习地图”

“学习地图”(Learning Maps)是指企业基于岗位能力而设计的员工快速胜任学习路径图,是以能力发展路径和职业发展规划为主轴而设计的一系列活动,是员工在企业内学习发展路径的直接体现,有效牵引员工的学习发展和能力提升,同时也是每一个员工实现其职业生涯发展的学习路径图和全员学习规划蓝图。由于在校教育主要目的是提升学生对基层岗位的适应性,与未来就业接轨,在此主要将“学习地图”应用于基层员工岗位能力素质培养要求,进行管理学基础教学计划的设计。首先,根据专业面向就业岗位群确定典型就业岗位;其次,通过工作分析获得的信息,梳理各职类/职种的工作职责,撰写或完善岗位说明书;然后根据具体工作需要,明确基层人员能力素质标准;之后根据能力素质标准,推导整理知识、技能和能力等方面的学习要点,提炼适应岗位能力素质要求的管理技能;最后,整理并绘制“学习地图”,进一步结合专业工作情境形成管理技能培养目标体系,为学生提供本门课程清晰的学习规划。

以旅游管理专业为例,构建管理学基础专业“学习地图”。

第一,根据专业调查分析结果,确定典型就业岗位,明晰岗位主要职责和典型工作任务。调研显示,旅行社提供的就业岗位主要有导游、门市接待、外联和计调四类岗位。结合用人单位和毕业生的意见,明确旅游管理专业在旅行社的主要就业岗位及工作任务(见表1)。 表1 就业岗位及主要工作任务

第二,通过结构化访谈、工作流程分析、跟岗观察等方法,进行工作内容汇总整理,对各岗位典型任务及职业能力分析归纳(见表2)。

第三,以通用管理技能为主线,分析岗位行为要项和能力素质标准所对应的知识点,提炼出员工胜任某个岗位所应具备的管理理论和技能,进而汇总成管理学基础“学习地图”。

“学习地图”由通用管理技能和专业岗位能力素质两部分组成,其中通用管理职能是完成所有经济管理类相关专业工作都需具备的技能,包括职业道德与责任;制订计划(目标体系设计与决策);组织设计(组织结构设计、资源与工作的匹配、授权与委派和团队建设);领导(权力和影响力的获得、协作能力、激励实施);沟通(观察能力、建立有效人际关系能力、分享能力);控制(执行能力、反馈能力、控制系统设计)等。主要讲授管理学的基本理论和方法,通过“案例+任务驱动”的模式,借助专业相关案例和情境模拟促进学生理解和掌握。

专业岗位能力素质与具体就业岗位情境和工作任务相关,是完成某一特定岗位工作所必需的职业能力,需要按不同专业需求提供大量行业案例及具体专业工作情境等辅助学习资源,并将学习资源按管理技能培养需求分类,明确每个技能模块对应的学习内容和学习形式按专业就业需求建立,且适用于各岗位/职种的核心技能体系(如图2)。梳理建立形成基于通用管理技能的混合式专业知识库,按能力培养需求开发和提供相应的学习课程计划、培养方案和教学资源,提升学生的岗位能力和素质。“学习地图”是面对学生个体的,体现了教学以学生为主的思想,为学生提供了明确的学习目标体系,使学生能快速读懂管理学原理课程的学习路径,以及课程学习与个人职业能力素质培养之间的关联,明确学习本门课程的价值,打消课堂学习无实用性的想法,保证“学习地图”最终的落地性,激发学生的学习积极性。

第四,以管理学原理“学习地图”为核心,按专业设计构建贯穿本门课程始终的连贯性大案例,为学生整个课程的学习提供一个真实的载体,按照问卷调查的结果,选择贴近学生生活的、学生所了解熟知的企业经营管理事件,根据专业需求糅合成为系统课程资料,模拟出一个仿真的专业工作情境,使学生在完成具体工作任务的同时,领会掌握相应的管理技能,并能够应用管理技能解决未来工作中会遇到的实际问题。

(三)结合技能培养特点,创新教学模式和方法

哈佛大学著名的管理学教授查尔斯格拉格早在20世纪50年代就得出结论:仅仅听管理理论和讲座,是无法提高一个人的管理技能的。所有技能的共同点是可以通过实践而不断地获得提升的,任何开发管理技能的路径都必须包含相当比例的实践应用。同时,没有以必要的概念知识为基础的训练是枯燥乏味的,而且会忽视对不同情境的灵活性和适应性的需求,开发管理技能的能力必须同时依赖概念学习和行为练习。我们高职层次的学生逻辑思维能力相对较差,适合做中学、学中做的学习模式,所以授课时可以给学生几家本行业的企业资料,为其提供一个感兴趣的载体,创设工作情境,使学生容易从认知感知的东西入手,有充分的感性认识,亲身体验最前沿的知识和应用,使他们在运用知识解决问题的过程中不断获得动力和成就感。因此,管理学原理课程的课堂教学采取基于专业工作情境,教师布置任务并讲授基本理论和方法的形式,使学生通过团队完成任务同时领会理论知识的原理并掌握管理技能的应用。