新工科背景下电子信息科学与技术专业建设

作者: 董玮 张歆东 王墨涵 沈亮

摘 要:为适应物联网、大数据、云计算、人工智能等新兴产业的发展,电子信息科学与技术专业提出复合型人才培养的目标,建立卓越人才培养模式和学以致用的人才培养体系,以学生为中心,构建“基础平台模块+核心课程模块+自主个性化模块”的课程体系,利用现代信息技术和教学手段,加强学习过程管理,激发学生学习潜能,全面提高人才培养质量。

关键词:新工科;电子信息科学与技术;专业建设

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)02-0088-04

Abstract: In order to adapt to the development of Internet of things, big data, cloud computing, artificial intelligence and other emerging industries, the electronic information science and technology specialty puts forward the goal of training compound talents. A talent training model of excellence and a talent training system of learning for application are established.Based on students-oriented, the curriculum system of "basic platform module+core curriculum module+independent personalized module" is constructed. By using modern information technology and teaching methods, the learning process management is strengthened, the learning potential of students is inspired, and the quality of talent trainings is comprehensively improved.

Keywords: emerging engineering education; electronic information science and technology; specialty construction

电子信息产业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业,高层次、复合型人才培养对于大力发展电子信息产业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式具有重要的推动作用[1-4]。新工科对综合性高校电子信息类专业建设提出新的要求,促使电子信息类专业布局与新兴产业接轨,加快传统专业转型升级,特别是在高层次工程人才培养方案、培养模式等方面进行开拓创新。

电子信息科学与技术专业的专业特征不明显,课程设置过于偏重基础,与国家战略性新兴电子信息产业和市场需求结合不紧密,理论课程所占比例过多,实践类课程比例低。电子信息类专业是实践性特别强的专业,这种重理论轻实践的课程设置越来越不利于学生创新意识及创新能力的培养。选修课程设置太少,电子信息领域产品更新升级速度快,新知识、新技术不断涌现,单一的课程设置已经不能适应多元化的行业需求。创新创业类的实践活动多以学生参加竞赛为主,相应的课程设置少,产学研结合不够深入[5-7]。

一、工作目标与改革思路

围绕中国制造2025、人工智能2.0等国家战略和东北老工业基地产业转型升级,以及物联网、大数据、云计算等新兴产业对高素质技能型人才的需求,推动新兴技术和电子信息科学与技术专业知识、能力、素质的深度融合,从现有专业优势出发,整合资源,深入分析电子信息科学与技术专业现有人才培养方案与新工科建设要求的差距,制定适合传统产业改造升级和新兴产业培育发展需要的人才培养方案,明确培养目标,科学设计课程体系,增加实践课程比重,提升创新创业水平,主动适应新工科建设的要求[8]。培养出理论基础宽厚、实践创新能力强、具有国际竞争力的复合型高素质新工科人才。专业建设要与产业对接,人才培养应与岗位结合,让电子信息技术更好地为其他专业做好服务。

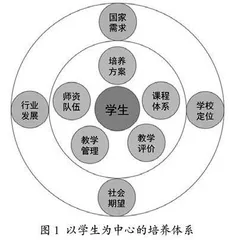

坚持“以学生为中心、以成果产出为导向、持续改进”的教育理念,全面落实“立德树人”的根本任务,坚持“以本为本”,推进“四个回归”,形成“基础与专业高度统一、理论与实践有机结合、科学与技术深度融合、高校与企业密切合作、国内与国外优势互补”的电子信息科学与技术卓越人才培养模式和学以致用的人才培养体系,推动产教融合、共建共享、国际合作,实现育人要素的深度融合,积极推进电子信息科学与技术新工科建设。构建电子信息科学与技术人才培养方案,不断加强专业内涵建设,将思想教育、职业素质教育和创新创业教育融入人才培养过程,科学构建课程教学体系[9],通过跨学科合作、个性化导师制培养和校企协同育人实践机制创新,构建学科融合、协同育人的人才培养体系[10]。以新理念、新形态、新方法推进新工科建设,为传统产业改造升级和新兴产业的发展培养高层次创新人才,见图1。

二、具体措施

(一)以新理念构建新工科背景下的人才培养方案

注重专业与产业对接,面向产业需求;注重学科交叉,注重电子信息科学与技术专业与计算机科学、大数据、通信、人工智能、生物医学等学科的交叉,加强复合型人才培养;注重学生创新创业能力的培养,培养具有创新能力和创新意识、富有企业家精神、勇于投身实践的高素质专门人才;注重以学生为中心,设置多种模块的个性化课程体系,实行导师制、小班化的教学体系;贯彻立德树人根本任务,加强课程思政建设,注重家国情怀培养;根据电子信息科学与技术专业“多学科交叉综合、新技术知识密集、工程应用强”的特点,明确培养宽口径创新人才的定位,形成学以致用的人才培养方案,突出学科的应用性、实践性,进一步提高人才培养质量。

制定以学生为中心,以成果为导向的专业培养方案,推动交叉学科培养模式。集电子、通信和计算机等多领域交叉,突出理工渗透与融合;厚基础、宽口径,服务国民经济信息技术主战场;重交叉、强创新,面向国家电子信息领域重大战略需求;培养具有扎实的电子信息科学与技术方面的知识基础和专业技能,德智体美劳全面发展,富有家国情怀和社会责任感,综合素质优秀的科学家、工程师和行业精英。

学生毕业后可继续在电子信息相关学科领域深造或从事教学、科研和管理等工作。毕业生在电子信息科学与技术专业领域经过五年的实践锻炼,能够掌握电子信息科学与技术的基础理论、基础知识和基本技能与方法,具有较强的适应新环境、新群体以及适应社会需求的能力,具有良好的语言和计算机运用能力,在个人素养方面具有全面的文化素质、知识结构,能够胜任电子信息类相关业务岗位工作。

(二)构建“基础平台模块+核心课程模块+自主个性化模块”的课程体系

突出“以学生为中心”的教育教学理念,紧密跟随电子技术发展趋势,以服务物联网、大数据、云计算、人工智能等方向为目标,坚持“重基础、强实践、抓创新、显个性”的原则,紧密围绕“两性一度”标准,按着“基本平台模块+特色创新模块+自主个性化模块”的基本思路构建课程体系。增加实践课程的比重,加强对学生实际动手能力的培养,使人才培养适应多元化的社会需求。加强“金课”建设,形成共享融通的课程建设体系,继续发挥优质课程在课程思政、混合式教学以及科研反哺教学等方面的示范引领作用。开设一批体现产业和技术最新发展的新课程,提升课程对专业培养目标和毕业要求的支撑度。

增加学生自主选课的灵活度,加强与中科院、航天系统、华为等院企合作,实现以产业需求为导向的人才培养,引入相关单位的课外学分培养计划,为学生提供广阔的兴趣空间,建立课外学分培养计划项目清单,该项目清单可以根据各校外单位需求及时调整。全面梳理现有课程,制定出适应新工科建设需求的“基础平台模块+核心课程模块+自主个性化模块”的课程体系。

基础平台模块:思政、英语、数学、物理、计算机基础、电路分析基础、模拟电子技术、数字电子技术、高频电子技术、电磁场与电磁波、信号与系统等理论及相应的实践课程。

核心课程模块:微机原理与系统设计、单片机原理与应用、嵌入式系统、传感器技术与应用、通信原理、数字信号处理、微波原理与技术等理论及相应的实践课程。

自主个性化模块:FPGA/CPLD技术与应用,基于DSP的系统设计、PLC技术、嵌入式系统、机器人技术、人工智能及神经网络、数字图像处理等理论及相应的实践课程。

(三)加强实践教学建设

加强实践教学中心建设,投入充足资金改善实践教学硬件条件;密切配合理论教学,为重要的学科基础课和专业课程设置配套实验课程;开设相对独立、涉及几门理论课的大型综合实验课程;构建低年级本科生基础实验通用平台、高年级本科生专业实验平台和本科生研究生综合实验高端平台;组织学生参加学院系列科研讲座和学术研讨活动,拓展学生的科技视野;鼓励学生提前进入科研团队,积极参加科研训练;鼓励教师将科研内容转化为创新训练项目和毕业设计课题,面向学生开放,激发学生的科研热情,增强科研实践能力;强化课外实践训练,设立开放实验室,增设“开放性创新实验项目”和“大学生创新创业训练项目”,积极组织学生参加各级“科技竞赛”,以赛代练,学以致用,多层次、多方面地提高学生的创新意识和动手实践能力。通过参加科研课题、各类学科竞赛和大学生创新创业训练项目等实践活动,快速提升学生的创新实践能力,为电子信息科学与技术行业培养高素质创新创业拔尖人才,真正意义上实现理论实践相结合的培养模式。

(四)注重创新创业能力培养

构建高水平的基本专业技能和创新能力相结合的培养模式,开设创新创业教育课程,限定学生必须完成创新创业学分,每位学生的课外8学分中必须完成创新创业课程的学分。建设专业特色实验室2~3个;通过与相关企业开展合作,新增产学研紧密结合的实践教学基地3~5个,加强校企协同育人;鼓励学生提前进入教师课题组,积极参加科研训练,实现科教融合。紧紧围绕电子信息科学与技术创新人才培养的新思路,“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”。从大一开始对学生进行分阶段创新能力培养,将竞赛体现出的新理念、新方法、新要求与人才培养和教育教学改革紧密结合起来,充分利用竞赛成果推动创新人才培养。与企事业单位密切沟通合作,建设校外实践基地,共建联合实验室。设立社会奖、助学金,实施大学计划项目等。通过多种渠道,实施产教融合、产学合作和协同育人的方针政策。

(五)进一步开展高层次多元化的国际合作与交流

开展全方位、多层次、宽领域的国际交流,延续教学“金种子”培育工程,选派具有优质教学潜力的青年教师到国外知名高校进行教学进修,吸取国内外先进教育教学理念。学习、借鉴国外一流大学相关专业的培养模式和教学方法,引进国外优质课程;通过英语培训和海外进修计划,努力提高教师的外语能力和英文授课水平,加强双语教学课程建设;积极搭建国际合作与交流平台,引进海外优秀的师资和教育资源;与海外一流大学密切合作,开展联合办学项目和校际交换留学项目;组织学生参与国际交流,通过短期访问交流、参加学术工作坊和研讨会等多种形式,拓展学生的海外游学经历,搭建工程教育国际合作网络,拓展学生国际视野,提升学生职业竞争力。建立健全国际化人才培养机制,逐步完善国际化人才体系。

(六)重视学生学习过程管理,有效激发学生学习兴趣和潜能

积极推动课堂教学革命,创新教学方法,推动信息技术与教育教学深度融合,结合电子信息科学与技术专业特点,采用“虚实结合”的技术手段,让学生首先通过虚拟仿真手段对设计的电路进行仿真,验证设计的正确性,然后再搭建实际电路焊接调试,缩短设计周期,提高效率,进一步提升学生的实际动手能力。建立立体化在线教学平台,提供给学生电子教材、课前任务书、微视频、自测题、PPT等,教师在平台上发布课堂活动计划和各种学习资源,实现师生之间的交流互动。引导和支持学生利用信息化资源开展自主学习和团队协作学习,利用本专业开设的在线课程和慕课等优秀教学资源,建立课内与课外、线下与线上、自主与合作、学习与研讨相结合,“人人皆学、处处能学、时时可学”的新型自主学习模式。改变传统的考核模式,增加过程考核的比重,学生的各科成绩由线上成绩、线下成绩、期末考试成绩组成。