交通强国战略背景下交通运输类人才培养模式研究

作者: 张诗波 彭忆强 孙仁云 曾传华 罗建 徐延海

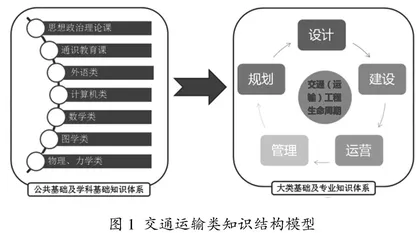

摘 要:交通强国是正式确定的国家发展战略之一,为交通运输类人才培养模式提出新要求。分析交通强国战略背景下交通运输类人才培养面临的新形势和新挑战,以西华大学为例,从约束因素分析、“2+2”大类培养模式、专业定位和培养目标设定与毕业要求制定等方面提出交通运输类人才培养体系的顶层设计;从知识结构模型、课程结构体系、教学目标与毕业要求的支撑关系等方面构建课程体系;从师资队伍建设、实验室建设、实习与就业基地建设和自主学习能力训练平台建设等方面给出保障对策建议。研究成果对新形势下地方高校交通运输类人才培养模式的优化提升具有参考价值。

关键词:交通强国;交通运输类;新工科;大类培养;地方高校;西华大学

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)06-0164-05

Abstract: Transportation power is one of the national development strategies, it puts forward new requirements for the training mode of transportation talents. This paper analyzes the new situation and challenges faced by the training of transportation talents in the context of the strategy of building a strong transportation country, Xihua University is taken for example, and top-level design of the training mode is proposed based on analysis of constraint factors, "2+2" mode, setting of specialty objectives, formulating graduation requirements, etc; curriculum system is also structured around knowledge structure model, curriculum structure system, the supporting relationship between teaching objectives and graduation requirements, etc.;countermeasures and suggestions are finally provided from construction of teaching staff, laboratory, practice and employment base, training platform for autonomous learning ability, etc. The results have reference value for optimization and upgrading training mode of transportation talents under the new situation in local universities.

Keywords: ransportation power; transportation majors; new engineering; specialty-free enrolment; local universities; Xihua University

2019年9月,中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》[1](以下简称“《纲要》”),将交通强国建设全面纳入我国经济社会发展的总体格局,充分体现了党和国家对交通运输发展的高度重视,也反映了交通运输发展的时代要求,标志着我国交通运输发展进入了新时代,开启了新征程。《纲要》描绘了新时代交通运输发展的宏伟蓝图,指明了交通运输发展的前进方向,吹响了交通强国建设的冲锋号。《纲要》对推进我国由交通大国向交通强国迈进、加快建设现代化交通强国、实现“两个一百年”奋斗目标的中国梦,具有重大的历史意义。

《纲要》提出,到2035年,基本建成交通强国。到本世纪中叶,全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。《纲要》同时提出建设交通强国需“培育高水平交通科技人才、打造素质优良的交通劳动者大军、建设高素质专业化交通干部队伍”。

交通强国战略的实施,将极大地带动社会对交通运输类人才的需求,优化提升人才需求结构,同时对交通运输类人才的培养提出新要求。与此同时,近年来社会经济快速发展,新技术、新业态不断涌现,高等教育培养模式改革持续推进,新理念、新要求也不断出现,冲击着现有的人才培养模式和内涵。在此形势下,地方高校如何应对?本文以西华大学为例,研究探索地方高校交通运输类专业人才培养新模式。

一、交通强国战略背景下的新形势和新挑战

人才培养既是交通强国的重要内容,也是助力交通强国的重要基础。伴随交通强国战略的推进,近年来高等学校交通运输类人才培养出现了一系列新的形势和新的挑战,类似西华大学的地方高校也面临一些新的情况,主要包括:新工科兴起、大类培养趋势和工程教育专业认证等。

(一)新工科兴起

2017年以来,教育部积极推进新工科建设,全力探索领跑全球工程教育的中国模式、中国经验,助力高等教育强国建设[2]。教育部指出,要把握好新工科建设的内涵,统筹考虑“新的工科专业、工科的新要求”,加快培养新兴领域工程科技人才,改造升级传统工科专业,主动布局未来战略必争领域人才培养[3]。为此很多工科优势高校都进行了面向新工科的人才培养模式改革[4-5]。

交通运输是综合性、交叉性、工程应用性极强的专业门类,是人工智能、大数据、云计算、移动互联、自动驾驶、智能网联和区块链等众多新技术重要的应用领域和新业态新模式涌现的重点行业,同时也是我国经济社会发展和参与国际竞争的重要方向,引领着交通载运工具、交通基础设施、交通管理与控制、交通出行理念和方式发生着深刻的变化,其对宽口径、复合型人才的需求愈加迫切,对交通运输类人才培养也提出了新的要求。交通强国和“一带一路”倡议的实施,推动交通产业往智能化、网络化、安全化和环保化等方向转型融合。交通行业出现的众多新业态新模式正在催生交通运输类人才培养模式的重构,以适应社会需求的变化。

交通运输已然成为典型的应“改造升级”的传统工科专业门类,需探索建立“新工科+交通运输”建设的新理念、新标准、新模式、新方法、新技术和新文化,实现从学科导向转向产业需求导向、从专业分割转向跨界交叉融合、从适应服务转向支撑引领。

(二)大类培养趋势

大类培养是指高校将相近两个或多个专业合并成一个专业大类进行招生,入校后经一段时间的大类基础教育后,再进行专业分流学习的培养模式[6]。大类培养目前主要有三种模式:一是按院系大类(即同一院系中不分专业);二是按专业大类(即按教育部本科专业目录中的分类);三是按学科大类(即学科基础相近的专业归为一类)[7]。国内高校开展大类培养最早的是北京大学(2002年)、清华大学(2002年)和浙江大学(2005年)[8]。发展至今,全国大部分的“985工程”和“211工程”院校都已经实行了大类招生和培养的模式。

截至2019年,全国有155所院校开办交通运输专业,127所院校开办交通工程专业。最早施行交通运输大类招生的是同济大学和石家庄铁道大学(2007年)。据不完全统计,在已实施大类培养的院校中,专业类中以交通运输类专业为主导或重要组成部分(部分大类培养院校交通类专业不占主体)的院校约有18所,这些院校中的交通运输类大多包含交通运输和交通工程专业,部分院校还含有交通设备与控制工程、物流工程和车辆工程等专业。东南大学实行的是“大大类”培养,其“土木交通类”涵盖交通和土木类的9个专业。

大类培养已经是中国高等教育人才培养的一个普遍趋势,也是交通运输类专业培养模式改革的主要方向。

(三)工程教育专业认证

工程教育专业认证是国际通行的工程教育质量保障制度,是实现工程教育国际互认和工程师资格国际互认的重要基础,也是我国高等工程教育参与国际竞争的重要基础[9]。从高校专业建设视角看,专业认证融入了国际先进的高等教育理念,明确了专业建设方向,通过认证可以进一步明晰专业培养目标、突出专业特色、改革专业教育、完善质量保障体系。

目前已有20所院校的交通运输专业通过了工程教育认证,有18所院校的交通工程专业通过了工程教育认证。工程教育认证理念已经在包括交通运输类专业在内的工程教育中深入人心,深刻地改变着工程教育人才培养的模式。

(四)我校交通运输类人才培养现状

西华大学是一所学科门类齐全、多学科协调发展的省属综合性大学,是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校。其交通运输专业创建于1983年(时名为“汽车运用工程”,后于1998年根据国家专业目录改为现名),交通工程专业创建于2000年。交通运输专业为省级交通运输本科人才培养基地,交通工程专业为省特色专业,两个专业于2016年进入本科一批招生。近年来,围绕两个专业的人才培养研究获得校级和省级的奖励,如“交通运输专业人才培养方案及课程体系研究与实践”获得四川省教学成果二等奖(2010年);“以就业为导向的地方高校交通工程专业人才培养特色研究”获得四川省教学成果三等奖(2014年);“基于OBE理念的交通运输工程人才培养模式构建”获得西华大学教学成果二等奖(2016年)。

至2018年,我校交通运输类专业一直按专业进行人才培养。从学生就业情况来看,交通运输专业毕业生就业领域类型较多,主要涵盖交通建设与运营企业、汽车运用企业和运输/物流企业等;交通工程专业毕业生近六成在交通建设企业就业,在设计单位、交通运输企业的相对较少。

我校交通运输类专业将要面临以下问题: 交通强国战略下的交通行业新业态新模式存在不确定性,人才培养定位须走对方向并结合实际; 生源结构正在发生显著变化,特别是女生比例明显上升,这会显著影响就业意愿格局; 学生考研比例上升,本硕衔接的问题不可忽视; 大规模基础设施建设高峰完成之后,交通建设企业的人才需求量将大幅减少,交通运输类特别是交通工程专业学生的就业结构将面临重构。

二、交通运输类人才培养体系顶层设计

人才培养体系的构建是一个系统工程,需要从约束因素、模式选择、专业定位和培养目标以及毕业要求等方面做好顶层设计。

(一)约束因素

交通运输类人才培养体系构建需考虑和遵循多方面的因素,包括如下四个方面:

1. 满足《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准(2018)》要求。

2. 满足学校、专业的特色和定位。我校服务的面向定位是立足四川、面向西部、辐射全国,交通运输相关学科和专业在载运工具运用工程、道路交通安全工程和公路大件运输等方向已形成特色[10]。

3. 充分融入工程教育专业认证的理念。

4. 吸收新工科理念优化课程体系,丰富课程内容,服务交通强国战略。

(二)“宽口径、厚基础”的“2+2”大类培养模式

我校在2019版人才培养方案修订中,开始进行大类培养改革,提出构建通识教育课程、大类基础课程和专业教育课程“三位一体”的课程体系,以全面提高学生的综合素质和创新能力,更好地适应社会经济和科学技术的发展需要。

在此背景下,交通运输类专业结合专业自身特点和社会发展需求,提出“2+2”大类方式培养模式(总学分160),即学生以“交通运输类”招生入校,在一、二年级主要学习公共基础课和交通运输学科大类基础课,二年级结束时依据本人意愿、兴趣、就业取向和综合成绩,同时考虑各专业规模进行专业分流后分别进入交通运输、交通工程专业进行专业课程的学习。