后疫情时期土木工程力学课程思政探索与实践

作者: 郑国栋 李校兵

摘 要:文章针对土木工程力学课程体系的特点,并结合后疫情时期的新挑战,研究土木工程力学课程思政建设的基本条件和要求,以及多渠道融入思政教育元素的手段和方法,主要包括树立民族自豪感,培养学生的爱国情怀;引导学生进行哲学思考,强化辩证唯物主义和历史唯物主义思想;培养学生的团结合作精神及创新思维;加强专业知识与社会责任感的有效联系。最后对课时矛盾和评价体系等存在的问题及解决途径进行研究。

关键词:后疫情时期;土木工程力学;课程思政

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)13-0001-05

Abstract: According to the characteristics of the course system of Civil Engineering Mechanics, combined with the new challenges in the post-epidemic period, the paper studies the basic conditions and requirements of the ideological and political construction of the course of Civil Engineering Mechanics and the means and methods of integrating the elements of ideological and political education through multiple channels. It mainly consists of establishing a sense of national pride to cultivate students' patriotic feelings; guiding students to philosophical thinking to strengthen dialectical materialism and historical materialism; cultivating students' spirit of unity and cooperation and innovative thinking, and strengthening the effective connection between professional knowledge and social responsibility. Finally, the problems and solutions of the class contradictions and evaluation system are studied.

Keywords: post-epidemic period; Civil Engineering Mechanics; curriculum ideological and political education

土木工程力学体系一般由理论力学、材料力学、结构力学及选修课弹性力学等课程构成,这些课程内容体系复杂,难度较大,课时较为紧张。另一方面,疫情的常态化和持久性给思政教育带来了新的机遇和挑战。在此情况下,结合后疫情时代的特点,研究如何进行土木工程力学课程体系的思政教育融合,是一项具有实际意义和较为迫切的任务。

一、土木工程力学课程思政改革的意义

(一)课程思政改革是贯彻中央相关会议精神的体现

习近平在全国高校思想政治工作会议上,指出“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人”“要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。[1]”

2017年,中共中央、国务院印发的《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》指出,要坚持全员全过程全方位育人,把思想价值引领贯穿教育教学全过程和各环节。要引导师生深刻领会党中央治国理政新理念新思想新战略,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。要把社会主义核心价值观体现到教书育人全过程,引导师生树立正确的世界观、人生观、价值观。要弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化,实施中华文化传承工程,推动中华优秀传统文化融入教育教学,弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。同时强调要加强哲学社会科学学科体系建设,强化马克思主义理论学科的引领作用[2]。

(二)土木工程力学课程思政教育是培养学生奋斗精神和创造性思维的重要保障

习近平在2018年全国教育大会讲话中指出:要在培养奋斗精神上下功夫,教育引导学生树立高远志向,历练敢于担当、不懈奋斗的精神,具有勇于奋斗的精神状态、乐观向上的人生态度,做到刚健有为、自强不息。要在增强综合素质上下功夫,教育引导学生培养综合能力,培养创新思维[3]。

后疫情时期,是疫情跌宕起伏的时期,疫情随时都有可能在一定范围内爆发,而且持续较长一段时间,给人们的生活包括土木工程相关活动带来一定影响。行业内的公平和效率、增长和分配、技术和就业等矛盾更加突出。因此,在当前统筹常态化疫情防控和教育教学工作过程中,在国际风云变幻的背景下,新一代土木工程专业人才的培养必须更加注重不怕吃苦的奋斗精神和创造性思维,而课程思政正是实现这一目标的重要途径和保障。

二、土木工程力学课程思政建设的基本条件和要求

1. 提升专业教师队伍的课程思政育人能力和水平,实现知识传授与价值引领同频共振。教师队伍要全面系统学习习近平总书记相关重要论述,深入挖掘抗击新冠肺炎疫情中生动丰富的思政育人元素,针对后疫情时期的新特点展开课程教学研究,梳理土木工程力学课程中蕴含的思想政治教育元素,关注理论发展的新动向,不断探究将其融入课程教学的方式方法,实现思想政治教育与知识体系教育的有机统一。

2. 合理选取思政教学素材并加以整理,建立思政素材数据库。将其嵌入课堂教学的各个知识点中,不断补充和更新后疫情时期国内外典型事例与中央相关重要文件和讲话精神,使课程思政与时俱进,充满活力,提高在学生中的认同和接受程度。

3. 认真研究各门力学课程之间的联系、力学基础课程与后续专业课程之间的联系,以及课程思政与思政课程之间的辩证关系。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调:“要用好课堂教学这个主渠道,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。”2018年6月,教育部在成都市召开新时代全国高等学校本科教育工作会议上,陈宝生部长指出,要坚持正确政治方向,促进专业知识教育与思想政治教育相结合,用知识体系教、价值体系育、创新体系做,倾心培养建设者和接班人[4]。土木工程力学课程思政建设必须与专业课及思政课多点和谐共振,达到协同育人的局面,打破思政教育与专业教育“两张皮”的困境,必须明确各门课程之间,包括力学课程与思政课程之间的关系并非简单的从属关系。相关课程的思政建设应围绕土木工程专业人才培养目标中的“情感目标”,认真研究课程间的相关关系,合理分配思政建设目标,有机融合,共同发展。

三、土木工程力学课程中融入思政元素的途径

(一)结合中国古代的力学智慧,树立民族自豪感,培养学生的爱国情怀

在中国几千年的发展过程中,中华民族创造了灿烂的文明,这其中就有很多土木工程力学方面的实例。课堂教学中如能在介绍基本力学理论的同时,结合经典古代工程进行剖析,往往能激发学生的民族自信心和自豪感,使社会主义核心价值观润物细无声地浸润学生们的心田。这不仅局限于长城、都江堰等单个工程的介绍,更应将古代建筑对称性的广泛应用与力学中固有的对称、和谐、简单及统一等力学之美结合起来,展示给学生,使学生在获得知识的同时,品味和欣赏自然之美、结构之美及力学之美[5]。同时可将后续抗震课程中质量中心和刚度中心如相距太大,在水平荷载作用下会造成较大扭矩,不利于结构抗震等概念与对称美学结合起来,让学生自己体会对称性的好处,以及中国古代智慧的伟大之处。

在介绍构件抗弯和抗扭性能时,可以从最简单的古代竹结构导入,从竹子本身的空心截面和多个竹节特点,以及空心截面的极惯性矩、惯性矩在抗弯和抗扭方面的优势,引入到古代塔形结构的平面布置,并以山西应县木塔为例,说明其受力方面的特点。在介绍拱的合理拱轴线方程时,可让学生查阅赵州桥的相关数据资料,说明其主拱圈的线型与合理拱轴线的接近程度,以及在三向压应力条件下其受力性能的改善,让学生在潜移默化中增强力学概念及对古代结构的再认识。

(二)结合力学的发展历史和现状,引导学生进行哲学思考,强化辩证唯物主义和历史唯物主义思想

力学的发展过程充分体现了马克思主义关于事物发展的哲学观点,在课堂教学中融入力学史的部分内容,可以推动学生进行哲学思考,进一步增强学生的价值判断能力、价值选择能力、价值塑造能力,引领学生健康成长。具体实例如下。

1. 在介绍轴向拉伸与压缩的发展过程时,可简单回顾一下其历史发展背景:14世纪以来在意大利、法国土木工程等的发展使人们积累了大量经验,对石料和木材的强度实验,以及初等几何静力平衡理论,使达芬奇首次用试验的方法来确定材料的强度,并提出柱的强度与长度成反比,而与横截面积成某种正比的一般结论。这就说明理论和实践,二者缺一不可,实践是理论的基础,即实践对理论具有决定作用,理论对实践具有指导作用。理论产生的最终目的是为了更好地指导实践。理论和实践是相辅相成的,缺一不可的,不能任意割裂两者的辩证关系,孤立地强调一个方面。1638年,伽利略在《两种新科学的对话》中得到了承载能力与横截面积成正比而与材料长度无关的结论。以1678年的胡克定理为基础,柯西在1822-1828年发表的一系列论文中明确地提出了应变、应变分量、应力和应力分量概念,建立了各向同性和各向异性材料的广义胡克定律。在整个发展过程中,人们对轴向拉压问题的认识是逐渐深化的,在研究过程中引入的诸多假设也印证了“去粗取精”“去伪存真”的抓住事物主要方面的哲学理论。

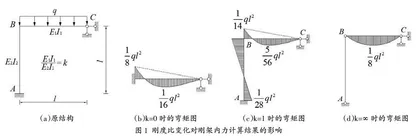

2. 在超静定结构的计算过程中,力法又称柔度法,是麦克斯韦在1864年和莫尔在1874年首先提出来的,但是用其求解高次超静定问题时计算量太大。位移法又称刚度法,1826年纳维首先选取结点位移为基本未知量,然后写出两个平衡方程,解出一个两次超静定刚架,后来克莱布施(Clebsch)在1862年将刚度法用于桁架体系的计算作了一般性描述。刚度法对平面刚架的应用是1914年由本迪克森(Bendixen)首创的,而其基本计算方法和公式是由奥斯特菲尔德(Ostenfeld)在1926年作出的。位移法跟力法不同,在求解时不是撤除多余约束,而是增加约束,其基本未知量不是力法中的多余未知力,而是结点位移,所建立的基本方程不是力法中的位移协调方程,而是静力学平衡方程。从与力法相反的角度进行思考,却完美地解决了高次超静定问题。正是基于位移法的基本原理,林同炎等发展了力矩分配法等近似计算理论,进一步深化了位移法的基本思想。这一发展历程揭示了事物发展的对立统一规律,是对学生进行哲学思想教育最有力的生动例证。

3. 在介绍材料的基本力学性能时,也可融入哲学中内因外因的相互关系及外部条件的重要作用。马克思主义认为,事物的发展是内外因共同起作用的结果,内因是事物发展的根据,是第一位的,决定着事物发展的基本趋向;外因是事物发展的外部条件,是第二位的,对事物的发展起着加速或延缓的作用。外因必须通过内因而起作用,内因和外因相互依赖、相互联系,在一定条件下还可以相互转化。如低碳钢在单向拉伸实验时,不同种类材料的力学性能差别很大,说明决定事物发展变化的主要因素为内因,但如果加载条件即外因发生改变,如加载时的温度、湿度和加载制度,也会在很大程度上影响实验结果。在三向拉伸时,低碳钢也会发生脆性断裂,三向压缩时,铸铁也会发生塑性屈服,这些例子生动说明了条件对事物发展变化的重要性。