面向“双一流”建设的科技创新实践育人培养模式探究

作者: 李特 刘阔 刘海波 孙晶 李旭 薄其乐 王永青

摘 要:文章提出面向“双一流”建设的科技创新实践育人培养模式。通过科创竞赛与课堂互补、科创导师与本硕连贯制相结合、科创团队建设与学科交叉相融合、科创梯队及精英小组的培养、科创人员选题与企业需求相呼应、人才培养中应用虚仿技术等六方面制度创新,实现对学生创新实践能力的引导与培养,为科技强国的建设打下坚实基础。

关键词:实践育人;培养模式;科技创新;“双一流”建设

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)14-0005-04

Abstract: This paper proposes a training mode of technological innovation and practice education facing "Double-First Class" construction. Through six aspects of institutional innovation, including complementation of technological innovation competition and classroom, combination of technological innovation mentor and straight entrance the undergraduate-graduate student style, integration of technological innovation team building and interdisciplinary, cultivation of technological innovation echelon and elite group, cooperation of the topic selection of technological innovation personnel and enterprise needs, and the application of virtual imitation technology in talent cultivation, the innovative practical ability of students is guided and cultivated, which lays a solid foundation for building a powerful country with science and technology.

Keywords: practice education; training mode; technological innovation; "Double-First Class" construction

一、背景与意义

随着“互联网+”、人工智能等新兴技术的高速发展,党中央、国务院提出了“中国制造2025”战略,旨在促进制造业创新发展,强化我国的工业基础实力,加快新一代信息技术与制造业深度融合,推动智能制造。为对中国“智造”提供有力支撑,党中央对高校建设提出了新的目标与要求:2015年11月,国务院发布了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,旨在推动一批高水平大学和学科进入世界一流行列或前列,加快高等教育治理体系和治理能力现代化;2018年教育部办公厅《关于公布首批“新工科”研究与实践项目的通知》,通知要求高校应加快培养新兴领域工程科技人才,改造升级传统工科专业,主动布局未来战略必争领域人才培养。为此,建设一批中国特色、世界一流的大学和学科以培育高素质高质量的创新型人才已迫在眉睫。

近年来,国内高校教育工作者对于“双一流”建设、“新工科”培养等问题进行了大量的研究。针对“双一流”建设工程,李文平[1]对“985工程”与“双一流”建设的政策文本进行比较,总结归纳我国世界一流大学建设政策的特征与发展。王雪等[2]以21所“双一流”建设高校为研究样本,研究了面向新兴交叉跨领域学科的人才培养,指出为实现跨领域培养人才需要对人才培养模式进行系统改进。赵长禄[3]从“培养人”的角度出发,回答了如何面向世界一流大学目标建设高水平人才培养体系。何伟锋等[4]积极探索应用型本科院校机械工程学生的工程实践方式,共建“联合工程训练中心”,搭建协同育人模式。马鹏举等[5]分析了全国高校的工程训练存在的问题,指明了工程训练中心发展关键,并提出了系统性改革的具体措施。针对人才培养的模式,张庆君[6]依据劳动力市场、知识生产方式和个人发展三种逻辑需求,对当前高校复合型人才培养模式提出了新的要求。贺海鹏等[7]提出了“全程导师制”,从而实现个性化指导、精细化教育,实现精准育人的目标。周超等[8]基于近代教育家胡庶华的教育思想,对“新工科”的实践育人模式进行了探究。夏静萍等[9]在新工科建设的背景下,探究了自动化专业实践教学培养的新模式,提出了分层次实验教学的新理念,达到培养高素质工程人才的目的。综上所述,目前国内教育工作者多数的研究是针对复合型人才的培养,且在培养方式上缺乏关联度,对于创新实践能力的全周期培养模式还有待进一步的研究。

为此,本文以培养学生科技创新实践能力为根本目标,探究科技创新实践育人的全新培养模式。实现教育模式从学科导向转向产业需求导向、从专业分割转向跨界交叉融合、从适应服务转向支撑引领,实现传统学科与新兴学科的协同发展,着力提升科技创新在学习实践过程中的作用,培养具有创新意识的高水平精英人才。

二、当前实践育人培养模式现状分析

目前,我校拥有4个国家级教育、教学基地,8个国家级实验教学示范中心,3个国家级虚拟仿真实验教学中心,7个国家级教学团队,是国家实施工程教育改革十所试点高校,国家首批大学生创新性实验计划试点高校,首批全国高校实践育人创新创业基地。在传统的“课堂+实验室”培养模式的基础上,学校正在大力推进在线开放课程、慕课和虚拟仿真试验建设,探索人才培养新模式。在实践育人方面,注重创新创业教育与学科专业教育相结合,深入推进创新创业人才培育体系,学校建成创新创业学院的π空间大楼,为创新实践提供硬件支持,成为学生创新创业的孵化器和加速器。学校拥有大学生创新实践中心、工程训练中心等,为学生提供“专业学习-实践感悟-创新思考”的全过程培养。利用学校的平台积极组织学生参加国家级、省级以及校内的各类竞赛活动,激发了学生的创新创业和应用实践能力。虽然目前我校在科技创新方面已取得较大进展,但是在创新型人才培养模式的探索与实践中仍然存在一些问题。

(1)科创竞赛实用技能与课堂上的教学内容存在一定偏差,学以致用存在一定差距。专业知识教学如何通过科创竞赛深度实践还存在困难。

(2)依托竞赛,如何培养学生问题解决、团队协作、爱国情怀等综合能力与素质还需更多思考与投入。

(3)高校的本科教学与研究生培养存在很大不同,还需加强技能、研创思考能力的培养。

(4)目前在多学科交叉的背景下,缺乏系统的培养方案及培养模式,复合型师资力量有待提升。

(5)当前校企合作在培养人才时发挥有限的作用,导致高校在科技成果和人才培养上丧失实际意义,使科创人员与行业发展脱轨。

(6)竞赛商业化平台限制了学生发挥空间与原创思考能力培养,不应将比赛结果功利化,更要注重学生技能与创新思维培养。

三、机制与思路

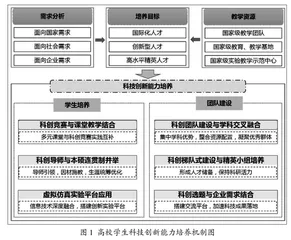

高校学生科技创新能力培养机制如图1所示。培养机制以学生科技创新能力培养为核心,通过结合国家、社会、企业需求,整合学校各类科研资源,以培养高素质高质量的国际化创新型精英人才为最终目标。培养过程重点关注学生培养与团队建设两方面内容。

在学生培养过程中,通过科创竞赛与课堂教学相融合实现多元课堂与科创竞赛实践的互补;采用科创导师与本硕连贯制结合,实现学生的因材施教,优化学习生涯统筹安排,升级培养体系;应用虚拟仿真实验平台实现高校教育与信息技术的深度融合,实现教学、实验、育人、科研的多元融合。

在团结建设过程中,通过科创团队建设与学科交叉融合,集中学校重点学科优势,整合资源配置,进而凝聚优秀科创群体;进行科创梯队式建设与精英小组培养,实现人才储备和“传帮带”模式,保持科研活力;在科研选题中结合企业需求,构建高校与企业的联动平台,将科技创新优势转化为产业发展的优势,实现科技成果的快速落地。

四、科技创新实践育人培养模式

(一)科创竞赛与课堂互补

课堂教学旨在为学生建立理论知识体系,实践教学则要求学生运用理论知识解决实际问题。课堂与实践教学相结合是目前高校人才培养的主要模式。然而,灌输式的课堂教学方式在激发学生学习自主性、积极性以及对学生创新能力方面培养存在着多方面不足。传统的实践教学环节也主要以实验、实训课程为主,一般设置以固定的经典实验内容。这不仅难以激起学生学习的兴趣,而且在某种程度上限制了学生的创新思维。

习近平总书记在十九大报告指出:“创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑”。培养当代大学生的创新思维是当代高校教育的重要使命。在传统教学模式中辅以科创竞赛是激发学生学习兴趣、培养学生创新能力的有力措施。通过结合课程理论知识与实践设置对应的科创题目,可以在一方面促进学生将课堂理论知识自主运用于实践,巩固已学理论知识;另一方面创新型题目可激发学生的求知欲,促进探索新知识,形成创新成果。积极提倡科创竞赛,形成创新与传统课堂互补的教学模式,可有力提升学生的整体创新素质与实践能力。

(二)科创导师制度与本硕连贯

科创导师制是将科技创新能力作为本科生教学培养重要目标的本科生导师制度。通过师生双向选择,导师对其特定学生科研、学习、品德以及生活进行指导。导师的创新思维与专业素养不仅能够激发学生的科研兴趣与创新能力,同时也能够做到因材施教。习近平总书记把创新放在国家发展全局的核心位置,高度重视科技创新在引领发展中的作用。培养科技创新能力是当代高校教育的重要目标之一。推行“科创导师制”使高水平导师直接参与学生培养方案以及职业生涯规划的制定过程,以培养学生科技创新能力为主导,将科技创新活动纳入学生教学范围。

制定以高素质导师为引领,强化专业素质教育,因材施教;以科创比赛为载体,学用结合,实现育人与科研成果的双丰收。在积极推行科创导师制的基础上,实行本硕连贯制度可为一批具有进一步学习意愿的学生提供机会。本硕连贯是指针对学习优异的学生统筹安排本科生与研究生阶段,直接实行硕士生培养方式进行培养的一种教学模式。科创导师制与本硕连贯并举,克服本科教学年限问题,整合教育资源,强化专业素质能力、科技创新能力培养,优化人才培养体系,创新发展教学模式,是培养新时代具有国际视野的拔尖创新人才的有力教育改革措施。

(三)科创团队建设与学科交叉融合

随着全球一体化进程的加速,国际竞争日趋激烈。国家不仅迫切需要具有国际视野的拔尖创新型人才,而且更加需要由拔尖人才主导的优秀的人才团队。优秀科创团队建设不仅是现代科技创新发展的需要,也是学科可持续发展的需要。为充分展示大学生学习、科研、创新、实践等综合能力,学校鼓励建设以自我管理为中心的科研团队。

学生通过团队协作形式融入科研项目之中,可充分调动自我管理意识,同时提高科创能力以及团队协作意识。此外,为充分利用资源,凝聚科研力量,学校鼓励建设优秀科技创新团队。借助高水平科创竞赛及前沿科研项目,可实现团队内不同专业人才的跨领域合作及学科间的交叉融合,促进对新领域的探索,实现科技工作与优势学科的跨越式发展。科技创新团队建设与学科交叉融合,对创新人才培养机制、整合科技资源配置,优化利用学校有限资源有着重要作用,有助于培育团队精神、凝聚优秀创新群体、形成优秀人才团队效应和当量效应,同时能够响应国家社会需求,产生具有推广价值的原创性重大科研成果,提升学校社会影响力和竞争力。

(四)科创梯队建设与精英小组培养

科技竞赛与科创团队建设是大学生培养创新能力的有力渠道,而科创梯队建设与精英小组培养是科技创新项目能否顺利进行的关键。紧紧围绕科技创新为中心,着力培养高校学生的创新能力,组建具有合理的专业知识结构、学历结构、年龄结构以及职称结构梯队,实现能力优势互补,促进人才队伍建设,保持科创团队科研活力以及浓厚的科研学术氛围。对选拨的优秀学生进行精英小组式培养,以国家对于高水平精英人才需求为导向,切实提高学生的创新实践能力、项目管理能力以及团队协作能力。通过科创梯队建设,制定一系列规章制度,高年级学生带低年级学生,进行梯度式帮扶培养,一方面培养高年级学生的管理能力,另一方面促进低年级学生对科研基本技能以及相关科研项目的了解与掌握,更早适应科研生活;不断优化学生能力考核制度,通过考核制度,对学生各个方面进行阶段性考察,以便对学生进行实时了解,针对具体发展相应调整培养策略,实现精英人才的动态培养。科创梯队建设与精英小组培养相结合,统筹优化精英人才培养,实现人才梯队式建设,为国家发展战略提供源源不断的国际创新型人才。