高校工程伦理教育设计及实施

作者: 许国胜 李回贵 苏德国

摘 要:现代工程具有社会化、综合化和整体化的特点,工程活动对社会、健康、安全、法律、文化、环境以及社会可持续发展产生的影响越来越大。解决复杂工程问题,就必须将专业教育与工程伦理教育融合改革,进行采矿工程专业专业课课程思政育人。通过开采损害与环境保护课程工程伦理元素的分析,挖掘课程中工程伦理教育内容,进行教学设计和教学组织实施。提高采矿工程专业学生解决复杂问题的能力,培养学生遵守职业道德、承担职业责任和社会责任。

关键词:工程伦理;采矿工程专业;课程思政;职业道德

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)14-0078-04

Abstract: Modern engineering has the characteristics of socialization, integration and integration. Engineering activities have an increasing impact on society, health, safety, law, culture, environment and social sustainable development. To solve complex engineering problems, we must integrate professional education and engineering ethics education, and carry out ideological and political education in professional courses of mining engineering. Through the analysis of engineering ethics elements in the course mining damage and environmental protection, this paper excavates the contents of engineering ethics education in the course, and carries out teaching design and teaching organization and implementation so as to improve the ability of mining engineering students to solve complex problems, and cultivate students to abide by professional ethics and bear professional responsibility and social responsibility.

Keywords: engineering ethics; mining engineering; the ideological and political education in all courses; professional ethics

现代工程比传统的工程更具有社会化、综合化和整体化特性,这就造成了现代工程技术对社会与自然界的影响越来越大,也越来越复杂[1]。工程伦理是阐述、分析工程(包括活动和结果)与外界之间关系的道理[2],在工程实践中,表现为评价工程实践活动和复杂问题解决方案对社会、健康、安全、法律、文化、环境以及社会可持续发展的影响,从而选择合理的解决方案。工程技术人员要承担工程师的责任和义务,遵守职业道德和规范,同时具有自然科学素养、人文社会科学素养和社会责任感。

根据中国工程教育专业认证协会认证标准规定,所培养的毕业生必须“具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任”,因此在工科专业中进行工程伦理教育也是推进工程教育专业认证的必要举措。我国高校工程伦理教育与国外相比起步较晚,尚未形成完整的教育体系和规范[3-4]。目前国内高校进行工程伦理教育的主要途径是开设公共课程进行学习,授课教师大多是具有人文社会类专业背景的教师,虽然能够将工程伦理的相关概念和理论、基本规范等知识准确地讲授,但是他们的知识背景和专业工程实践相差较远,无法深入地分析工程实践背后面临的外部影响,结果造成学生对工程伦理课程不感兴趣,学习成果较差。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出:“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面[5-6]”。因此,面对工程伦理教育的困局,以“课程思政”的形式,将专业课程教育与工程伦理教育结合,贯穿于课程教学的过程中,实现工程伦理教育与专业教育融合育人[7]。

本文以开采损害与环境保护课程为例,围绕课程内容特点,剖析课程中工程伦理元素,设计课程工程伦理教学内容,并进行组织实施。以工程伦理纳入专业课程的方式,实现思政育人,解决在工程教育中贯穿工程伦理内容时所存在的专业性与实践性两方面的难题,探讨应用型本科院校工科专业进行工程伦理思政育人模式,提高人才培养质量。

一、开采损害与环境保护课程简介

在地下煤层开采之前,岩体在原岩应力场环境下处于一种相对平衡状态。当部分煤层被采出后,在岩层内部形成一个采空区,周围岩体的应力状态受到破坏,导致其应力场发生改变,直到达到新的平衡状态。在此过程中受扰动岩体产生移动、变形和破坏,当开采范围足够大时,岩层的移动变形发展到地表,形成连续的下沉盆地或者不连续的台阶、裂缝、塌陷坑。由此会造成岩层及岩层内构筑物(巷道、硐室等)、地表及地表构筑物(房屋、铁路、公路、桥梁等)的损害,而且还会引起矿区环境地质问题,影响矿区乃至社会的稳定和可持续发展。开采损害与环境保护课程正是针对地下开采产生的损害,通过课程的学习,使学生掌握矿山开采引起的损害类型、特征及发生机理,具备解决矿山开采过程中复杂工程问题,能够选择合理的开采损害防治技术、环境保护技术,制定解决复杂工程问题的方案。使学生具备绿色开采的理念,具有保护生态环境的意识。

开采损害与环境保护课程重点讲授地表移动和变形规律、保护煤柱留设、地表移动和变形预计、地表移动和变形观测、建筑下采煤、水体下采煤、承压水上采煤、线性构筑物下采煤、开采对环境的影响及保护。在以往的教学过程中,并未对上述课程中的工程伦理进行系统讲授,没有突出在工程实践过程中工程师的职业道德和责任,缺乏系统规划。

二、课程工程伦理元素分析

根据本课程的主要知识要点,从培养工程师工程伦理素养、进行课程思政育人的目的出发,本课程主要通过以下几个方面建立专业课知识与工程伦理教育有机联系。

(一)工程的不利后果及分析

人类开展大规模的工程活动,对促进国民经济、社会发展和提高人民生活水平起了巨大作用,但工程发挥正面效应的同时也可能带来不利于人类社会或生态环境的后果。有些是事先能够预料到的,有些是未能预计的,但权衡利弊后仍要进行工程实施[2,8]。就开采损害与环境保护课程的教学内容而言,进行地下煤炭资源的开采,一方面采出的煤炭产生经济效益,提供劳动岗位,促进当地社会发展;但另外一方面,由于煤炭资源从地下开采出来,岩层及地表发生移动变形,造成地质环境问题。这种地质环境问题包括:水资源的浪费和污染、地表农田破坏、动植物资源的破坏、空气污染、噪声污染等;村庄房屋破坏后进行村庄搬迁,也会引发农企矛盾或社会结构变化等社会问题;如果发生在山地地区,还有可能引起地质灾害事故的发生。

(二)工程的风险分析

由于地下开采活动,改变了原岩应力状态,引起了岩层及地表的破坏和变形,造成地下井巷破坏,含水层及地表水体疏放、地质灾害等问题。如果生产过程中针对上述问题处理不当,将会造成严重的事故发生,引起生命和财产损失,如巷道冒顶事故、顶板及底板突水事故、地面地质灾害事故等。虽然不同地质和采矿技术条件,发生风险的程度和概率不同,但往往一旦发生将会造成极其严重的后果。

预防事故发生,避免造成重大人身伤亡和财产损失是工程技术人员的职业责任,作为工程师必须全面分析工程内部因素(地质和采矿条件)可能产生的风险,而且还要分析极端外界环境(自然灾害、气候变化)可能产生的风险。要对风险发生的条件及严重后果进行综合考虑,既要严谨评估风险发生的可能性,又要针对风险或事故发生产生的严重后果进行预计,制定相对应的安全技术措施和应急预案进行预防和处置。

(三)工程的费用效益分析

在开采方案选择时,要基于目前企业的开采技术条件和水平,对比不同方案的经济效益、生产投入等经济性因素,对以往的经济费用效益分析对工程项目产生的有利影响分析比较多,而对项目会造成的不利影响(主要对环境、生态和社会的负面影响)的分析较少。工程活动为社会带来财富,原则上是符合伦理要求的[2],但是也要认识到不少工程给部分人或者外部事物造成一定的损害,违背了工程伦理的原则。根据上述原则,在具体开采方案进行优选时,不但要考虑技术和经济因素,还要考虑开采活动对于环境、社会乃至人类个体造成的损害,并对上述外部影响因素造成的潜在损失进行量化,综合考虑工程活动的费用效应,以此达到优选的目的。

(四)工程减损技术分析

既然工程活动尤其是地下开采活动,对岩层及地表构筑物造成较大的损害,会产生一系列的地质环境问题,作为采矿工程师应该在考虑工程方案优选或者实施过程中,将经济和社会的可持续发展作为首要,通过创新性的工程减损技术和方法,实现既能够进行工程活动创造效益的同时,又能够减少对外部的影响,实现采矿活动与生态环境及社会的和谐发展。

三、课程内工程伦理内容和教学设计

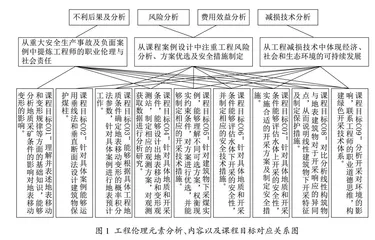

根据开采损害与环境保护课程的主要章节内容,围绕工程伦理要素进行分析,进行工程伦理内容和素材的挖掘,结合课程目标,将工程伦理教育贯穿于课程教学的全过程。将工程伦理元素分析、内容以及课程目标的对应关系如图1所示。工程伦理内容及设计具体如下。

(一)从重大安全生产事故及负面案例中提炼工程师的职业伦理与社会责任

由于煤层从地下开采后,采场及周围围岩应力的变化,作为工程师应该掌握应力变化的规律,担负起工程师的工作职责,认真严肃地采取果断措施,防治进一步发生灾害事故[9]。同时可以通过典型工程事故来警示、反思和总结经验教训。

贵州地区是全国瓦斯事故及水害事故集中多发地区,并且地质灾害频发,对于本省内学进行生安全教育、树立强烈的职业责任感至关重要。列举井下顶底板突水事故:2010年3月28日王家岭煤矿透水事故、2005年8月7日广东兴宁市大兴煤矿特大透水事故、1984年开滦范各庄矿岩溶陷落柱特大突水灾害。工程活动导致的地质灾害事故:2014年8月27日贵州省黔南州福泉市道坪镇英坪村山体滑坡灾害事故、重庆市武隆县铁矿乡鸡尾山山体滑坡事故。虽然一些工程不利后果一般不会造成重大人员伤亡,但是会对工程外部(社会、生态环境)造成较大的影响,比如地表塌陷对于自然生态、土地资源、植被资源的影响、岩层及地表裂隙(裂缝)对地表水体及含水层水资源的浪费,沉陷盆地内地表移动变形对地表构筑物(房屋建筑、桥梁、输电线塔及水利设施)安全运行的影响;井下矸石外排造成的土地占用、粉尘及空气污染等。

(二)从课程案例设计中注重工程风险分析、方案优选及安全措施制定

在工程决策及工程实施过程中,要全面分析外部环境因素和工程各要素可能对从业人员人身、财产、环境造成的风险,根据外部约束选择合理的工程技术方案,并针对风险隐患,在实施前、实施中及完成后一段时间进行必要的安全技术措施。清醒地认识到工程、人、自然、社会存在关联性,工程师应担负的工作职责和社会责任。结合课程内容,这些外部环境因素包括自然灾害、气候或天气变化(集中降雨)等,后者工程各要素条件包括工程地质条件(水文地质、矿物赋存等)、开采技术条件(开采方法、技术水平等)、灾害防控能力等。涉及课程中建筑物下采煤设计及建筑物安全防护措施;水体下采煤安全评价、开采方案及安全技术措施;承压水上采煤安全评价、开采方案及安全技术措施;线性构筑物(铁路、公路及输电线塔)下采煤方案及安全技术措施等。