德政导师制在研究生思想政治教育中的探索与实践

作者: 黄彦龙 周孝进 和天旭

摘 要:研究生导师是研究生培养的第一责任人。针对新时代研究生群体的特点和思想政治教育面临的问题,苏州大学从制度建设、师风师德建设、德政导师队伍建设和课程思政方面进行探索和总结,把握教育规律,不断在实践中改进和完善工作内容与方法,构建德政导师制,实现研究生全面价值引领的新模式。

关键词:研究生;思想政治教育;价值引领;德政导师制;德政导师队伍建设

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)14-0177-04

Abstract: The postgraduate supervisor is the first person responsible for postgraduate training. In view of the characteristics of the postgraduate group and the problems facing the ideological and political education in the new era, Soochow University have made explorations and summary on its work from four aspects including the construction of systems and institutions, the improvement of teachers' professional ethics and morality, the development of moral and ideological supervisors, and the design of ideological and political curriculums. Soochow University has established moral and ideology tutorial system by following the law of education and continuously improving work content and methods in practice. A new model of comprehensive leading value for graduate students has been realized.

Keywords:postgraduate; ideological and political education; value guidance; moral and political tutorial system; construction of moral and political tutor

近年来,随着国际局势的深刻变化,国际合作的主流趋势频遇挑战的情况下,国家间的竞争关系急剧凸显。尤其是2019年底新冠肺炎疫情爆发以来,以国家为单位的意识形态斗争和科技竞争逐渐白热化。面对波云诡谲的国际新形势,作为我国高等教育最高层次和关键环节的研究生群体,更应该在历史洪流的大潮下,厚植家国情怀,勇担时代责任。当前我国大部分院校的研究生教育以导师制为主,导师与学生之间结成了长期稳定的密切关系。导师在导学关系中往往处于主导位置,其在研究生教育和成长过程中起着至关重要的作用。

自古以来,“学高为师”“身正为范”就是教师的职业规范和行为标准。作为研究生导师不仅仅要精于专业和业务,在专业知识领域给予学生指导,更要在研究生培养的全过程中践行立德树人观念,成为学生合格的人生导师和精神楷模。针对研究生群体中普遍存在世界观、人生观和价值观教育缺失的问题,2010年教育部提出“导师是研究生思想政治教育中首要责任人”[1],随后2018年正式出台了《关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》[2],2020年教育部印发的《研究生导师指导行为准则》中明确指出“导师是研究生培养第一责任人”[3]。有鉴于此,苏州大学于2010年建设全国首家导师学院,并于2018年起逐步探索实施了研究生“德政导师制”,成果显著。

一、德政导师制提出的背景

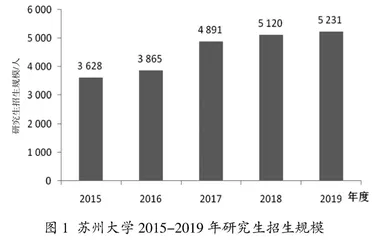

习近平总书记在党的十九大报告中明确指出:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”[4]这是基于国内外形势变化和我国经济发展实际情况做出的重要判断。高质量的发展客观上就要求增加市场上高层次人才供给,而高校作为高层次人才培养的主力军,势必承担着巨大的压力。研究生教育是国民教育的最顶层,是传统认知中的精英式培养。但是伴随着改革开放以来我国经济社会的高速发展,我国大学生教育已经进入了普及阶段,与此同时研究生教育领域也发生了深刻变化,进入了类似于高考扩招时期高速发展期。特别是2009年全球经济危机和2020年新冠肺炎疫情全球大流行的影响,在大学毕业生中出现考研热,加之高校扩招的多重因素作用下,在校研究生规模逐年递增,据统计2019年中国研究生招生规模为91.65万人,在校研究生总人数达286.37万人。以苏州大学为例,截至2020年12月共有全日制本科生27 824人,硕士生11 510人,博士生1 894人,本研比约为2.08∶1。近几年来苏州大学研究生招生人数显著增多,2015-2019年研究生招生人数如图1所示。2017年研究生招生规模与2016年相比激增约1 000人,增长速度也比往年增加了5倍。相较于急剧扩张的研究生规模,国内部分高校的研究生学生工作管理人员和研究生专职辅导员则长期处于发展滞后的状态,主要表现在以下几个方面。

(1)指导思想不明确。研究生教育和本科生教育存在本质区别。本科生更注重通识教育和专业基础教育,其培养目标不仅是为了培养合格建设者,更要筛选适合科研的后备人才。研究生教育则更注重在于探索未知和实践创新能力的培养。从培养目标上看,研究生思想政治教育和本科生思想政治教育的指导精神必然存在着细微且关键的区别。目前对此点国内尚未有统一且权威的理论表述,仍然需要对当前工作进行深入的总结和归纳。

(2)制度建设不健全。教育部从2014年3月颁布的《高等学校辅导员职业能力标准(暂行)》到2017年9月颁布的《普通高等学校辅导员队伍建设规定》,对本科生学生工作和思想政治队伍的建设给出了详细且可行的制度规范。不同于拥有较为成熟和完善制度保障的本科生学生工作和辅导员队伍建设,研究生专职学工和思想政治队伍的建设尚处在摸索阶段,还没有形成系统的招入、培养和奖惩制度。

(3)队伍建设不完善。人员配置紧缺,研究生和专职工作人员的比例高于教育部规定的200∶1。研究生专职学生工作和思想政治工作人员的素质水平参差不齐,平均业务水平始终在较低水平徘徊。上述情况对精准把握研究生日常思想动态和德育工作开展造成极为不利的影响。

为了更好地围绕学生、关爱学生、服务学生,以达到于春风化雨潜移默化中完成立德树人的根本目标,只有深入和全面地掌握当今研究生群体的特点,才能在思想政治教育领域摸清新时代研究生的思想动态发展脉络,才能深度发掘新时代研究生缺乏关切但又与之息息相关的热点信息,才能高效且有针对性地实现高质量研究生人才的培养。当今研究生群体可以从以下三个方面进行描述。

(1)年龄上以95后为主,他们普遍个性鲜明、精神昂扬,对自己更有自信。在思维上也更为活跃,对新鲜事物的认可度和接受程度较强,喜欢尝试和探索,但是遇到挫折时容易放弃,抗挫折能力不强。对社会生活较为向往,生活环境较为优渥,对外面世界的了解更为全面,对国家的认同感更强烈。95后研究生群体虽然经过本科阶段的学习生活后,对学习和生涯规划有一定的认识,并且形成了比较稳定的行为模式,但是在世界观、人生观和价值观的理解和建设方面仍显幼稚,部分同学对自身定位和未来感到迷茫。

(2)组织上以导师-学生的模式为主,区别于本科生的大班集体形式,客观上既缺乏明晰的班级边界,同时又缺乏较为固定的集体活动场所。研究生的主要组织形式为以导师指导为主体的课题组,课题组成员呈现不均等分布,研究生数量较多的课题组可达数十名,而研究生数量较少的课题组甚至只有几个人。课题组的空间位置分布往往也比较分散,主要活动范围多集中在实验室、办公室或者研究课题所在地。在此前提下,以理工科研究生为例,其在时间支配的长度上十分受限,但在时间支配的自由度上却拥有很大的空间。同级研究生之间缺少日常沟通的平台和渠道,相互之间的人际关系也多局限于相同学科或者同课题组内。

(3)学习方式上以科研探索式的自主学习为主,在研究生入学的第一和第二学期会进行以少量大班集体形式的公共基础课程的学习,并根据个人培养方案进行专业课程的小组式教学。随后,直至毕业都将以课题组内学习和研究为主线,在导师的指导下进行研究生阶段的学习。因此,研究生阶段的学习更突出个性化和专业性,也更具有因材施教的特性。

根据《关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》的精神,为了进一步落实导师立德树人根本任务,保障研究生培养质量,助力研究生德育和智育全面发展,苏州大学推行实施了德政导师制,以德政导师为抓手全面开展研究生“德政引领+协同培育”的新型工作模式。

二、德政导师制的探索实践

(一)完善制度建设,提升导师育人使命感和责任感

《关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》中明确指出导师在思想政治教育中的主体性,也明晰了导师在人才培养中的指导思想。即要坚持社会主义办学方向,坚持教书和育人相统一,坚持言传和身教相统一,坚持潜心问道和关注社会相统一,坚持学术自由和学术规范相统一,以德立身、以德立学、以德施教[2]。只有正确认识人才培养的目标,以及思想政治教育与学术科研教育的辩证统一关系,才能在研究生培养过程中有的放矢,培养德才兼备、全面发展的高层次专门人才。

苏州大学紧跟时势发展领会文件精神,着手制定了一系列相关规章制度。2018年6月出台了《关于印发<苏州大学关于实行德政导师制的指导意见>》,同年10月出台了《关于印发<苏州大学贯彻落实<教育部关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见>实施细则>的通知》,指导意见明确要求德政导师要以德立身、以德立学、以德施教,树立四个自信,践行四个正确认识,将科研学术指导和思想政治教育及价值引领有机结合,培养中国特色社会主义合格建设者和接班人。实施细则中不仅规定了德政导师的选聘方法,还清晰界定了德政导师的责任和义务,在相关评定和考核机制中强调了导师的师风师德的权重,对未能履行立德树人职责的导师将采取“一票否决制”。在德政导师选聘方面,从改革评聘制度、实行上岗申请制度、建立竞争招生制度、构建全方位培养制度等多个维度系统展开了研究生教育的改革与实践,以造就卓越导师队伍打造一流研究生教育。例如:指导研究生的导师自动认定为该生的德政导师,与此同时根据各学院实际情况聘请政治素质高的优秀科学家和管理工作者担任部分研究生德政导师,促进导师将专业教育与思政教育相融合,实现全过程价值引领[5]。

(二)加强师风师德建设,突出榜样先锋模范作用

两千多年前,孔子曾对社会环境提出四忧,即“德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也”,时至今日这些话语依然振聋发聩发人深省。教育不仅仅是在学校里青灯苦读勤学先圣绝学,更是教导做人寻求人生志向、实现人生价值的重要手段。育人者必先育己,育己必先立德,德立而身正,其身正,不令而行,其身不正,虽令不行。新时代如何发挥榜样的引领作用,对德育工作具有十分重要的现实意义。

苏州大学充分发掘学校内部资源,利用身边榜样进行大力宣传。以弘扬老科学家精神为主题,树立德政导师榜样,着重突出党支部和党员作用,发挥党员先锋模范作用。以苏州大学光电科学与工程学院为例,学院积极传承老一辈科学家扎根光学的追光精神,做重要且有用的研究,面向国际先进领域,面向国家重大发展战略,大力弘扬爱国、创新、求实、奉献的科学家精神,以身边榜样勉励年轻师生成长成才。例如:先后与中国科学技术出版社合作出版院士系列传记《聚焦星空:潘君骅传》《追光:薛鸣球传》,发扬光学院士前辈的学术思想、高尚品德和创新精神;邀请中国著名光学工程专家、中国工程院院士潘君骅为学校师生举办专题讲座,鼓励莘莘学子开拓创新、攻坚克难,为我国科技事业的发展贡献一己之力。