戏剧表演在跨文化交际教学中的应用与效果分析

作者: 赵晨倩

关键词:戏剧表演;跨文化交际教学;喜福会;应用;效果分析

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)16-0113-05

2020年5月《普通高等学校本科英语类专业教学指南》(下文简称《指南》)正式颁布出版。《指南》从培养目标、素质要求、知识要求和能力要求四个方面明确了英语专业的教学目标与能力培养范畴。蔡基刚将其归纳为英语专业五大培养目标或能力:(1)扎实的英语语言基本功和运用能力;(2)英语文学、语言和文化基础知识;(3)良好的人文和科学素养;(4)较强的思辨能力(包括信息应用能力等);(5)跨文化交际能力。跨文化交际能力作为英语专业人才所需的五大基本能力之一,其重要性可见一斑。

但是在实践中,跨文化交际教学却遇到了诸多困难。一是英语专业所开展的跨文化交际能力教学多流于对主流英语国家的思维定势的关注或零散的文化知识碎片,例如习俗、传统、历史知识的传授。在缺少情景与实践的教学环境中,学生无法真正理解跨文化交际的重要性,也无法切身体会跨文化交际中遇到的障碍与困难。二是在专门的跨文化交际课程中,内容多涉及跨文化理论的阐述,与生活实际联系不密切,学生容易产生被动的学习态度,降低学习积极性。在英语专业精读课程的教学中,适当引入戏剧表演的方式,增加学生对跨文化交际的理解,实践证明这是一个不错的选择,在教学实践中取得了较好的效果。本文以《喜福会》为例,介绍戏剧表演在跨文化交际教学实践中的具体应用,分析效果,以期对提高英语专业跨文化交际能力的相关教学设计有所帮助。

一、戏剧表演应用于跨文化交际教学的必要性和可行性

作为英语专业学生需要具备的五大支柱能力之一,跨文化交际能力不仅仅是专门的跨文化交际课程或者英美国家概况等国别文化课程的培养目标,而是应该浸润于英语专业学生在大学四年涉及的每一门专业课程之中。在课程中,从不同角度,基于不同领域,提高学生跨文化交际意识,增加跨文化交际知识,提升跨文化交际技能。英语精读课程作为英语专业的一门核心专业课,有义务将培养学生跨文化能力作为主要教学目标之一。在传统的跨文化交际教学中,大量跨文化理论的灌输,碎片化知识的堆叠,以及脱离实践的案例分析,很多时候,学生并没有真正理解理论,内化知识,以及对案例中的人物感同身受。所以,也就没有办法做到真正的转变态度提高意识,将知识用于实践,并且完善与提升技能。

孙有中提出了以跨文化能力培养为导向的外语类专业课堂教学的基本原则,即思辨、反省、探究、共情和体验。根据美国美国学者CALLOWAY-THOMAS 的定义,共情是通过想象在认知、情感和行为等层面进入和参与文化他者的世界的能力。从跨文化角度来说,即跨文化的实践者可以设身处地地从跨文化沟通对象的角度出发,以他者的眼睛来看,以他者的心灵来感受,以他者的大脑来理解。孙有中认为,共情是跨文化能力的核心要素。引导学生乐于换位思考,培养学生富有同感的能力,戏剧表演是很好的方法。通过角色扮演与视角转化,可以进入到对方的情感世界,去理解感受文化差异。体验式学习可以促进跨文化能力的有效内化。通过扮演跨文化角色便是非常有效的一种体验方式,进而反思、归纳,最后将结论投入实践。

二、戏剧表演应用于跨文化交际教学的实践要要以叶喜福会曳为例

在跨文化交际教学中,为了达到良好的教学效果,作者不断反思与探索,从提供给学生更加丰富的跨文化素材(包括文章、视频)到与学生就跨文化话题进行讨论与反思。但是无论哪一种改进,最突出的问题仍然是学生没有从主观上真正地理解与体验跨文化交际,没有实现共情的基本原则。

当然,不少学者(如蔡基刚、孙有中)提出的跨文化体验包括以参加夏令营、交流访学或者志愿服务等形式到目的语国家去实践;有针对性地参与到目的语国家的不同领域(如法律庭审、大使馆实践、新闻发布会)等。但是由于各方面因素限制,教师可以把握的主要教学环节仍然是课堂,通过设计一系列活动,帮助学生体验跨文化交际的真实场景,进而提高共情能力,形成跨文化人格。

在将戏剧表演引入跨文化交际教学的实践中时,不能简单地要求根据剧本表演即可,而要在这项任务的前、中、后进行具体而明确的指导。本部分以《喜福会》为例,介绍具体实施情况。

《喜福会》是美籍华裔女作家谭恩美所著的长篇小说。作者通过描写四对母女间的代沟和隔阂冲突,反映了华裔母族文化和异质文化相遇而生的碰撞与兼容以及两种文化在碰撞中对自我文化身份的艰难求索。《喜福会》这部作品中的很多情节从语言与非语言交际(如家庭、婚姻、教育、餐桌礼仪、价值观等)角度体现了中美文化差异。其中《Two Kinds》一章是课程的精读课文,所以,在讲授本章节时,将《喜福会》一书与戏剧表演引入课堂。

在戏剧表演之前,阅读故事是重中之重。同学们在老师的带领下精读了书中《Two Kinds》一章,并在阅读的同时学习到故事的构成要素与阅读方法。为了减轻同学们的阅读量,全班22 名同学被分成3 组,每组分别对应故事中的一对母女,所以阅读原著中对应的四章即可。小组分好后,在阅读中可以以小组为单位互相讨论故事情节以及对故事发展的理解,进而改编故事为剧本(这一步不需要有大动作,因为书中以人物对话为主),分配角色,讨论,排练以及准备演出(包括演出时的妆发、服装、道具等)。

表演结束后,同学们会在老师的引导下就以下问题进行思考、讨论以及写作:请任选一个角度,讨论中美之间的文化差异,并辅以书中情节加以说明。从讨论以及写作中可以看出来同学们从语言表达、婚姻、家庭、餐桌礼仪、教育方法、价值观等方面了解了中美之间的文化差异。本部分将选取部分同学由《喜福会》这部作品引发的对跨文化交际的思考:

Lindo took Waverly's hand and walked on thestreet. She would introduce Waverly to everyone with ahigh profile. She often said:"This is my daughter,Waverly,the chess champion." Chinese people like toinvolve people with high status or prestige when mak原ing introductions. It feels a lot of face to do so. Amer原icans advocate individualism and they they rarely in原volve others when introducing themselves,even if theirparents are famous.

林多阿姨牵着女儿薇夫丽的手,见人就炫耀:“这是象棋冠军。”但是薇夫丽觉得很尴尬并与母亲发生争执。

从这一情节分析得到中国人重关系与面子,喜欢将地位高名声好的人与自己联系在一起,给自己长面子,而西方个人主义文化中,不是很习惯让别人参与到自己的形象中来,尽管可能是非常亲近的人;

In China collective value is above individual val原ue,while in the west,things are on the contrary. Af原ter Anmei's daughter Rose married to Ted,who wasborn in a wealthy family,she chose to return to fami原ly. She put her focus on the family. What she tries hard everyday was just for the family and the happi原ness of her husband. As for herself,it is not impor原tant. But as an American,her husband wanted hiswife to have thoughts and opinions.

在安美的女儿罗斯与泰德的婚姻中,罗斯竭尽全力为丈夫和孩子着想,注意点全部在家庭而忽略了自己的感受。这个对待婚姻和家庭的态度可以体现出来中国人重集体主义的价值观,认为家庭利益为最大,而崇尚个人主义的泰德,却非常不理解妻子的牺牲与失去自我;

When Waverly and her boyfriend go back home,and her mother made a lot of dishes. Chinese peopleare generally modest,so her mother said these dishesare also general,and then her boyfriend really beganto point out the shortcomings of these dishes,resultingin everyone is very embarrassed. This reminds me thatin intercultural communication Chinese people are moresubtle while westerners generally speak more directlyand clearly.

当薇夫丽带着男朋友回家,妈妈准备了饭菜并谦虚地表示饭菜可能不可口时,薇夫丽的男朋友便直接指出了这些饭菜的不足之处,大家都很尴尬。从此次餐桌对话可以看出中西方表达习惯的差异,中国人讲究含蓄,重意会,西方人更习惯直接明了的沟通。

从同学们的讨论与写作中可以得出以下结论:1. 同学们对自己阅读及表演的章节印象会更加深刻,更有兴趣去解读和剖析;2. 对于自己小组表演的部分,同学们对故事情节无比熟悉,可以敏锐地捕捉到其中的冲突点,也愿意去搜索资料,更深一步去了解冲突背后的原因。

在点评了同学们的讨论和写作之后,为同学们补充更多大家没有提及的关于跨文化交际的理论,比如高-低语境文化和高-低权力距离文化。高语境文化其实就是同学们观察到的,沟通时风格委婉,追求和谐,而低语境则相反。林多阿姨从小教育女儿薇夫丽“咬住自己的舌头”“疾风无形”“会捉老鼠的猫不叫”等思想便是典型的高语境文化的反映。高权利距离文化接收不平等权利分布,认可社会等级结构的存在并严格遵守,所以孝敬父母,尊重师长,服从上级都被认为是理所应当的,是社会运转的重要原则。低权力距离文化则崇尚平等,无论是父母与子女之间,老师与学生之间,还是老板与员工之间,不存在绝对的权威。在晶梅因为练习钢琴的事情与母亲发生争执时,母亲是高权力距离文化的代表,她的观点是“只有两种女孩,听话的和不听话的。”从小受美国文化熏陶成长起来的晶梅便反驳她妈妈:“你要把我变成我自己不喜欢的人,你希望的那种女儿我永远也不当。”“我不希望做你的女儿,我希望你不是我的妈妈。”“这儿不是中国,我不是你的奴隶。”

从具体事件归纳背后原因,再从理论出发细品故事情节,整个戏剧表演活动的教学安排形成了完美的闭环。

三、戏剧表演应用于跨文化交际教学的效果

从戏剧表演的角度出发,围绕启发学生共情与体验的原则,本次跨文化交际教学从学生的反馈中收获了值得推广的经验,同时也暴露了需要精进的环节。下面将基于学生反馈与教师课堂观察,参考跨文化能力递进—交互培养模型的维度,从知识、动机与技能三个方面分析戏剧表演应用于跨文化交际教学的效果。

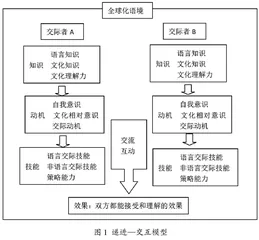

递进—交互模型是2013年由许力生与孙淑女共同提出的,该模型以发展跨文化人格为目标,整合知识、动机、技能、语境和效果五个层面的因素,探讨外语学习者培养跨文化交际能力的有效途径,模型如图1所示。

递进—交互模型强调,知识是基础。具备一定的语言知识、文化和文化理解力是展开跨文化交际的必要条件。从同学们的反馈来看,无论是语言知识还是文化知识,通过参与戏剧表演都有一定程度的提升。“在反复观看电影与原文中提高了自己的语音语调的准确性。”

“有趣的剧情真的可以提高学习英语的兴趣,一个月时间能用来读的,看的都很琐碎,但是记忆的效率却很高。”“在这种轻松的角色代入中,是更容易习得英语的。”从戏剧表演的过程来看,无论是阅读,编辑,背诵还是最后的表演,无不渗透着语言的学习。而优秀的原著作品恰是学习语言最天然、地道的资料。同学们在准备表演的过程中这些地道的表达润物细无声般地被同学们吸收,理解,运用,所以语言能力的提高毋庸置疑。