新文科背景下高校艺术公选课“闭环式”体系改革初探

作者: 韩薇

关键词:新文科;闭环;跨学科;公共艺术;课程建设

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)16-0141-05

课程体系改革的核心是课程设计,课程设计确定了教学内容与范围,拟定了教学层次与结构,明确了教学目标与任务,体现了教学特色与办学宗旨,是一个学校培育理念与价值取向的凸显。高校艺术公选课作为培养学生审美素养和创新意识的核心平台,在新文科建设背景下,一方面要持续进行课程更新与优化,另一方面需要不断修正课程设计思路,积极探索跨学科新兴课程,以艺术学科特有的浸润之美推进学科间的交叉融合,完善课程体系的建设。

一、高校艺术公选课普遍存在的问题

虽然近年来各高校对美育教育与公共艺术课程的重视程度在不断加强,但鉴于实际情况差异,高校艺术公选课依然存在教学途径单一,教学环节重理论缺实践,师资力量不足,教学资源薄弱等具有普遍性的问题,很大程度上阻碍了高校美育教育的开展,也导致艺术公选课在课程设置方面存在如下问题。

(一)结构缺乏协同性

在各高校现有课程体系当中,艺术公选课主要扮演学校美育教育第一课堂的角色,课程设置集中于艺术专业科目,以理论讲授为主,作品鉴赏为辅,通过“讲授-习得”的传统模式对学生进行艺术理念的灌输。但普遍忽略了美育教育的普适化、专业教育的职业化和通识教育的应用化之间的深度融合,未能充分挖掘其他课程中的艺术元素和艺术课程中的专业化倾向,缺乏美育第一课堂与其他课堂之间的互通融合,课程结构缺乏协同机制。

(二)内容缺乏系统性

目前各高校的艺术公选课基本都是在学校现有师资和教学资源的基础上进行课程体系建设,导致大部分院校的艺术公选课设置处于碎片化状态。一方面由于师资短缺和教学资源局限,很多非艺术类高校只能因人设课,缺少宏观整体设计,无法做到全面、完整、系统的艺术课程体系建设。能完整开展8门艺术类选修课的学校都寥寥无几,更谈不上课程彼此之间的衔接与呼应;另一方面,很多学校为追求“多元化”的教学内容使学生有更多选择空间,而压缩原有课时和学分,导致系统化的理论体系被迫分散成诸多零碎片段走进课堂,原本就无法完整讲授的知识框架由于缺乏系统支撑而呈现杂乱无章的状态。

(三)理念缺乏创新性

目前高校美育常被混同于德育或美学教育,除了内涵不清,实施浮泛等问题外,美育理念也缺乏创新性。课程设置侧重艺术文本的传授,缺乏对学生实践能力的培养和审美感知的调动;传授的艺术文本又过于依赖西方经典,缺乏对本土特色与民族文化的关照。伴随着新文科建设的助力,美育课程的设置理念也亟待更新,应逐步完成自身美育话语权的主导转向,创建具有中国特色、中国智慧和中国力量的全新美育课程和教学模式,构建具有时代特征和本土特色的美育话语体系,如此才能实现公共艺术教育的终级目标———培育完整的人。

二、野闭环冶理念与课程设计的结合

综合上述现状与问题,笔者提出“闭环式”的课程体系改革理念。所谓“闭环”,即自成体系的循环系统。而本文的研究目标是将“闭环”理念引入高校艺术公选课的方案设计中,基于教学资源的整合,把普通高校中有限的艺术类师资和教学资源有机统一为一个整体,并结合其他专业的课程建设,构建具有关联性、层次性和差异性特征的跨学科“环式”课程群。不同于以往孤立分散的传统教学方式,“闭环式”课程体系建设可以对艺术类课程资源进行最优化的整体管理,使人才需求、课程设计、教学模式与效果评价等关键环节都处于良性循环当中,通过产学研一体化的人才培养模式,实现学科与学科、课程与课程的协同效应,达到应用型人才培养的目标。

课程设计理念中的“闭环”思维有三个关键词:环状、协同、一体化。“环状”重在课程设置的循环性,循环并不是简单的循环往复,而是围绕核心概念进行的螺旋式进阶上升,是从现象到本质,从初级到高级,从简单到复杂,从理论到应用再到理论的循环交错教学过程,由此逐步培养学生在不同阶段对核心概念的理解和运用能力。“协同”重在课程设置的关联性,通过跨学科的课程设置,使学生能够接触到主专业外其他相关专业交叉领域的学科知识,加深对主专业的全面理解,同时形成不同学科间的协同拉动关系,推动教学效果的同步优化。“一体化”则重在产学研教学模式的同属平台建设,使专业教育与艺术教育一体化,理论学习与实践操作一体化,专业知识与职业技能一体化。以人才培养为目标,以科研技能为支撑,以实践操作为纽带,以社会需求为指导,使专业学习与艺术教育能够穿插交融,形成产学研并进的联合培养模式与新型课程体系。

三、高校公共艺术选修课程野闭环式冶设计初步调研

由于“闭环式”课程设计理念尚属初步摸索阶段,为形成明确、有效的结论,笔者围绕“闭环式”理念对本校600 余名本科生进行了问卷调查。问卷共22 道题,通过对“闭环式”艺术类公选课的了解程度,课时、方向及授课内容,公选课与专业课的衔接程度,感兴趣的艺术类公选课方向等具体问题的调查分析,得出西安电子科技大学学生对艺术类公选课的直观感受以及对开展“闭环式”艺术类公选课的意见与建议,以期对未来的课程体系建设提供一定参考依据。

(一)调研概况

本次调研主要是针对选修了本校艺术类公选课的本科生进行随堂调查,通过手机扫码的方式填写问卷,调研对象涵盖大一至大四全年级的623 名学生,除1 份无效答卷外,回收有效答卷622 份,有效率为99.8%。男女生比例为2颐3;大一、大二、大三、大四比例为4颐3颐2颐1;其中文科173 人(27.81%),理科196 人(31.51%),工科209 人(33.6%),艺术类44 人(7.07%);涵盖了来自内蒙古、河北、吉林、安徽、贵州等16 个地区的学生。以上数据均根据问卷调查的情况得出,且基本符合本校实际情况,调研结果真实可信。

(二)调研内容

问卷主要围绕艺术类公选课的设置方向,学生选课的主要考量标准,对课程开展现状的评价,以及对“闭环式”课程体系的了解与建议这四个方面的问题展开。从调研结果看,大部分同学对学校目前的艺术类公选课开展方案比较满意,希望能够扩充授课范围,增加选课方向。60%的同学认为学校对艺术课程的重视程度一般,并指出了其中存在的问题。绝大部分同学对“闭环式”课程体系不太了解,但超过93%的学生认为“有必要开设与专业相关的公共艺术类课程”,并尝试给出3~4 门能够形成“闭环式”课程目录的结构改进方案。

(三)调研分析

1. 课程方向

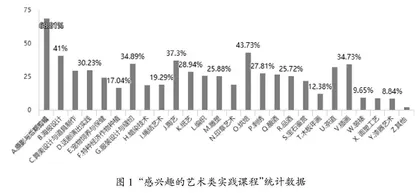

从学生“感兴趣的艺术门类”来看,占比前几名的分别为影视(59.97%)、摄影(55.63%)、绘画(46.78%)、文学(41.48%)和声乐(40.84%);器乐(37.94%)与舞蹈(37.14%)稍低;书法、戏剧与曲艺不分伯仲,基本占据10%左右。与此相对应,如图1 所示,学生在“感兴趣的艺术类实践课程”选择上也倾向于视频剪辑、海报制作等视觉相关课程,烘焙类课程也是学生关注的热点,还有学生填写了口琴、国画等选项中未出现的课程。从这组数据我们可以了解到,大部分非艺术类专业学生对于艺术学科的兴趣是非常广泛的,并不局限于某一特定领域,虽然相比较而言更加偏好视觉类艺术,但也不乏众多对蜡染、绳结、刺绣和漆器等传统手工艺有兴趣的学生,可作为未来设置艺术类选修课程的参考依据。

2. 课程选择

在“选课方式”上,76.69%的学生根据自己的兴趣爱好进行选课,10.29%的学生会咨询高年级同学,9.80%的学生选择咨询老师,只有3.22%的学生是随意选择。

有近一半学生(43.09%)“对于课程的关注点”在于教学内容,而关注“给分情况”“教学风格”“教学资源”的学生比例分别为2颐2颐1。

“教学模式”方面学生更倾向于实践操作(34.08%),其次是作品赏析(30.87%),有28.3%的学生选择参加活动,仅有6.75%的学生选择了理论指导。

“考核模式”中,选择“多种形式并举”的学生占51.77%,“轻理论,重实践”的占34.40%,选择“书面考试”的占11.74%,仅有2.09%的学生“无所谓何种考核方式”。

在“投入预期”方面,有近90%的学生愿意每周投入1小时以上在自己喜欢的艺术领域,1~6 小时为绝大部分学生认可的合理范围,大约在1~8 课时以内(1课时按45分钟计算)。超过95%的学生愿意投入一定资金购买选修课程所需耗材,200元以下为大部分学生认可的合理范围,600 元以内也可接受,甚至有近4%的学生愿意花费1500元以上,当然也不能忽略有约4%的学生认为选修课程不应支付额外费用。

综合以上数据可以看出,学生在课程选择时的考量主要还是从自身兴趣爱好出发,比较关注教学内容和实践能力的提升,考核方式则可以打破传统,多样并举。为获取一定的艺术技能,大部分学生愿意为此投入一定的时间和金钱以达到更好的学习效果。因此,学校在课程设置时应充分了解学生的兴趣所在,通过有的放矢来提升教学效率;适当侧重实践课比例,使学生能够获得相关实践技能,有利于更好地进行学习规划与调整。

3. 课程评价

学生选出的“影响学校艺术类公选课实施效果的最主要原因”的前三名为师资条件(65.27%),课程设置(60.13%)和美育观念(58.36%),之后为资金设备(45.02%),艺术活动(54.02%)和校园文化(47.75%)。可见学生认为美育教育取得成果的关键在于师资力量和美育观念引导下的课程设计,应该在这些方面投入更多精力,使其更加合理化。

对于“学校目前开设的艺术类公选课数量”有57.2%的学生认为“合适”,34.41%的学生认为“偏少”。

而对于课程设置方面的不足,学生反映的主要问题有“实践环节薄弱,不能满足学生的个性化需求,无法与所学专业协同,对未来的工作欠缺专业技能培养”等。因此,如何衔接公选课与专业课,使学生能够在艺术课程的熏陶中兼顾专业知识的巩固,为未来的工作实践打好综合基础,也是课程设计改革中首要考虑的方向。

4.“闭环式”课程体系构想

对于“系统掌握一门技艺所需的‘闭环式’课时”有56.43%的学生认为应在32 课时内,27.97%的学生认为需16 课时,11.74%的学生认为需48课时,3.86%的学生认为需要更多课时。

针对笔者提出的“闭环式”课程体系构想,有64.31%的学生表示“不太了解”该模式,34.08%的学生“比较了解”,只有1.61%的学生表示“非常了解”。

但从同学们提议的课程设计构想可知,大部分学生对于“闭环式”课程体系尚属陌生,并没有完全了解该体系的构成和开展方式,很多答案只包括一门课程,而按照一门课程16 课时计算,正好与上题中部分学生认为“系统掌握一门技能”仅需16 课时的答案相关联。还有一些答案关注了课程的关联性和横向范围的扩展,却忽视了纵向“闭环”系统的形成。只有极个别学生提交的答案是围绕一个核心概念开展几门相关联的课程,并在实践技能培养方面达到了层层递进的效果,基本体现出“闭环式”课程的核心理念,但依然存在不能与所学专业紧密结合达到协同共赢的问题。

综上可知,学生普遍认为艺术公选课在指导思想上应考虑与专业课程的衔接,应重视对学生实践能力和未来工作技能的培养,在内容设置上应注重以多样化的课程满足学生的个性化需求,思考如何通过知识点的串联实现课程与课程之间的挂钩衔接,学科与学科之间的协同支撑,使高校公共艺术选修课程不再仅限于学生课外兴趣的扩展,而能成为专业学习的助力,使“五育”教育真正实现齐兴并举。

四、野闭环式冶课程体系初步构思