基于导师组的研究生学术生态环境构建

作者: 邵桂芳 刘暾东 王颖 文玉华 褚旭阳

摘 要:在深入分析现有研究生培养现状的基础上,依据团队十多年培养研究生经验,提出建立学科交叉的导师组制,依据学生特长与兴趣组建梯队式小组,结合项目、竞赛与任务将理论与应用有机融合,物质与人文奖励相辅相成,形成良好学术生态环境。并以团队具体实施方案为例,介绍团队研究生培养成效,以证明该模式的有效性。

关键词:学科交叉导师组;梯队分工;学术生态环境

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)19-0013-04

Abstract: According to our ten years' experience on postgraduate students training, we firstly analyze the current situation of postgraduate students training. We propose to build up a tutor group based on subject intersection, and organize a multistage team depend on their specialty and interests. What's more, we combine the theory research and actual application by project, contest and role. Finally, the physical and humanistic rewards are integrated to form a perfect academic ecological environment. Taking our real works as examples, we introduce the specific implement plans and also exhibit our outstanding training effects, which prove that our proposed method is efficient to train the postgraduate students.

Keywords: subject intersection tutor group; team role division; academic ecological environment

随着我国综合国力的不断提高,国家创新建设与自主创新能力提升成为我国中长期发展战略的核心。而大学生培养阶段,本科以基础知识教育为主,研究生的创新思维和创新能力会更活跃,我国科技进步和社会经济发展离不开创新型的研究人才。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中也明确指出,要“充分发挥教育在创新人才培养中的重要作用”,“支持研究生参与或承担科研项目,鼓励本科生投入科研工作,在创新实践中培养他们的探索兴趣和科学精神”[1]。

现实情况是,各大高校都积极投身科技创新,特别注重研究生创新能力培养以及高层次创新人才培养。研究生教育成为高水平研究型大学开展创新教育体制探索的重要阵地,但也成为我国现有的高等教育体系中亟待完善和提高的环节。现阶段研究生培养存在如下几方面问题:(1)缺乏创新意识与创新思维的培养环境;(2)欠缺研究生抗挫折教育;(3)单一导师的培养参与度较低。

为此,国内众多高校开始探索研究生培养新模式,如陈洁指出研究生学术生态构建对研究生学术能力提升与学术人格发展极为重要[2]。韩国高指出跨专业跨学科的导师组联合培养制度有利于丰富学术型研究生的知识结构[3]。杨海峰等提出引入横向对比与访谈法开展研究生导师组培养模式探索[4]。王春华等建立导师组权责划分机制及沟通交流机制来探索导师组实施,并在湖南大学的先进通信技术实验室初步实践[5]。孙慧斌等建立阶梯递进式评价机制来促进导师组协同管理,并在青岛大学附属医院进行了实践[6]。史静等提出了校内交叉与校外联合构建导师组制[7]。刘文辉等依据湖南科技大学机械工程学科现状提出“导-博-硕-本”的研究生培养机制[8]。汪长城指出引入导师组成员权责和利益划分机制有利于提升研究生培养质量,并给出了中南大学地球科学与信息物理学院的研究生培养成效示例[9]。牛永宁等提出基于科研和临床互补的双导师组培养中医学术型研究生[10]。卢健棋等探索了5人一组的团队导师指导中医硕士模式[11]。覃斐章等提出基于产学研基地学科交叉的药理学研究生创新教育[12]。

厦门大学大数据优化团队于2009年正式启动基于导师组的学术生态环境构建与创新能力培养计划,以期创建一种多元化、个性化和现代化的研究生教育模式。

一、研究生培养现状分析

随着研究生扩招与专业学位研究生招生政策的开放,一个导师指导多位研究生现象非常普遍。而每个导师都身兼数职、教学科研任务繁重,导致难以有大量精力全身心去指导学生,因此,目前的研究生培养普遍存在如下一些问题。

1. 批量化培养,缺乏研究兴趣调动与创新意识激发

现有高校的研究生培养大多采用“批量化”模式,通过毕业论文或答辩来评价研究生培养合格与否,往往忽视了研究生培养的主要目的是创新思维能力提升。同时,“灌输式”的被动教育导致研究生过于尊重权威,造成处事谨小慎微,不利于自身创新的个性化发展。

2. 缺乏导师全程指导,无法保证创新实践活动有效性

研究生大规模扩招导致导师和研究生数量与比例严重失调,使得研究生很难得到导师在科研方面的悉心指导及帮助。而现代社会的发展日新月异,导师的学术领域及自身知识是有限的,仅采用一对一沟通指导模式,不利于研究生多领域知识的获取,限制了研究生开展跨学科、跨领域的交流研究。

3. 学业压力重,学生抗压能力弱,不利于培养健康人格

受性格和认知偏差等内在因素以及学业、就业和家庭等外在因素的影响,研究生容易形成挫折心理,如果不及时找到应对策略,可能会造成严重后果。为此,要营造导师与学生、学生之间和谐轻松的环境。

4. 缺乏多元化考核与奖励,难以保证实施效果

虽然研究生已经成人,但他们大多一直生活在学校,未走上工作岗位,还缺乏有效的自我管理,很容易受课程、考试、学术活动等多种因素影响,而无法保证创新实践活动的有效开展。因此,有效的考核机制与准则,如阶段考核、项目结题考核与竞赛获奖等级等,可避免完全靠学生自觉,适当形成压力与动力的双驱动,保证课外实践活动效果。尤其是每周组会报告、阶段汇报及专项研究报告等设置,有利于学生对问题的深入理解,并从中发现问题,进而发挥创造性思维以解决问题。

5. 理论研究与工程应用脱钩,不利于提高学生解决实际问题的能力

研究生培养普遍以学术型为主,从而解决科学问题。而实践应用中也存在大量急需解决的问题,需要应用开发能力。因此,结合与企业合作横向课题,我们探索了理论与应用复合培养机制。

二、研究生多维培养方案

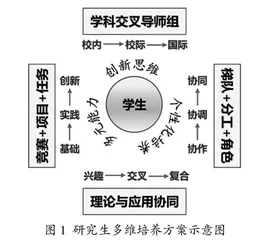

针对研究生培养过程中导师指导的有效性、学生创新思维的调动、健全人格的培养及团队合作意识等问题,经过近十年的探索,形成了一套研究生理论与应用复合培养的新模式,从四个角度基于不同方式培养研究生具有个性化的多元创新能力,如图1所示。

1. 建立学科交叉的导师组制,营造学术生态氛

围,培养学生创新思维

大多导师组制采取学科内的松散形式,如方向接近的几位老师统一开展研讨,但学生均各自指导。而基于学科交叉的双导师制,以导师科研课题为平台,形成多个课题方向。由交叉学科导师引导学生找出科学问题,本学科导师指导学生结合自身学科优势进行问题求解。有利于学生快速理解交叉学科问题,并发挥自身优势解决交叉学科的瓶颈问题。

2. 搭建理论与应用结合的按兴趣培养机制,形成优势互补

为避免学生培养的片面化,探索了理论研究与工程应用的复合型培养模式,基于教师横向课题及与企业合作基础,由学生根据兴趣选择方向,同时开展理论与应用培养。并在1年后,探讨交叉合作,形成互补。

3. 基于“竞赛+项目+任务”的多方融合教育实践,逐级提高学生的基础、实践和创新能力

学生的培养无法一蹴而就,需循序渐进。现有研究生培养仅依据导师课题的个体培养,缺乏系统性。引入渐进式培养模式,首先基于教师科研项目,培养学生解决科学或实践问题的系统化能力;其次,有选择性地鼓励学生参加相关竞赛,在团队合作开展题目筛选、文献综述、撰写申报资料、研发创作及总结的过程中,锻炼学生的自主学习创新能力;最后,以任务驱动方式,激发学生的创新应用能力。

4. 建立“梯队+分工+角色”工作模式,着重个性化培养,提高研究效率

虽然每个研究方向都会形成高低年级的梯队,但大多研究生个人以串行方式工作,即要先开展科学研究,再解决科学问题,最后形成成果。而这个过程涉及多方面知识,不仅难以在较短时间内解决问题,并会引起挫折感。探索建立了梯队分工合作的并行模式,基于梯队先结合个体优势进行个性化培养,在获得高效成果的基础上,再进行角色转换,互相学习,从而保证全面发展。

为开展研究生创新能力培养,调动积极性,解决学术指导的有效性、优势互补与团队合作、理论与应用复合培养等问题,主要采用了如下方法,如图2所示。

1. 营造学术生态环境,调动学生积极性

创新实践的前提是学生要具有创新意识,而自身独特的个性、良好的外部人文氛围及宽松民主的学术环境,都是创新意识形成的要素。为提高学生对课外实践活动的兴趣,实行自底向上,分阶段灌输的思想,充分发挥导师、学长的作用,借助每周小组报告、定期学术交流讲座与毕业答辩等形式,采用分年级、分阶段与分层次宣传。

2. 结合导师组制,加强学术关怀和人文关怀,课外鼓励与指导,保证实践活动有效性

学科交叉的导师组制,有助于学生深入理解交叉学科的科学问题,利用自身学科优势解决学术研究问题。结合主动与被动指导,形成及时有效的沟通,以避免学生缺乏主动性的问题。基于定期汇报与讨论的主动指导,有助于掌握研究进展,及时针对实际情况解决问题。在学生被动提出实践活动中遇到的问题时,采用个人导师独立或团队小组协同指导的形式,及时有效地解决问题。

3. 搭建理论与应用研究按兴趣选择的培养机制,形成优势互补

结合教师与企业合作的基础,设置理论研究方向与应用开发课题。学生按兴趣选择方向,开展团队协作。此外,应用组可协助理论计算方法的工程转化,而理论组将帮助从实践中提取科学研究问题。

4. 建立梯队式团队分工合作,结合角色转换,提高工作效率

针对每个研究生自身特点以及研究兴趣,建立高低年级的梯队式研究团队,并分工合作,采取学长负责制,共同完成一个科研课题。定期进行角色转换,以丰富个人能力,避免能力偏执。学生在分工协作的过程中一是可以提高效率,二是互相学习,三是学会合作,四是学会相处。

5. 建立组长负责制,结合中长期研究计划,增强自我管理意识

引导学生参加各类活动,设立组长,并制定详细的研究计划,教师依据进度安排对学生进行阶段性引导。鼓励学生团队投入到创新实践中去,从组队、讨论到设计创作均独立完成,以激发学生学习的积极性、主动性和创造性。

6. 物质与精神双重有效激励,提高创新性

基于导师科研经费以及各类学科项目与竞赛奖励等,鼓励学生积极参与学术会议,紧跟学术前沿发展。同时,为肯定学生的工作成效,鼓励开展创新思维,定期嘉奖在解决学术及项目难题中表现优异的同学。此外,对观点独特及认真求实的同学,对其学术思维或学习态度给予充分肯定。