新工科背景下农科院校环境工程专业建设思路与实践

作者: 闫立龙 曲建华 王一帆

摘 要:新工科和新农科双背景下,农科院校环境工程专业传统培养模式面临巨大挑战。探索人才培养新模式是升级传统培养模式的有效举措。从人才培养理念、交叉融合特性、提高学生创新意识和打造环境工程专业教育开放融合新师资队伍与平台等角度提出农科院校环境工程专业人才培养建设思路,以期实现新工科和新农科背景下农科院校环境工程专业内涵式发展。

关键词:新工科;新农科;环境工程;人才培养

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)23-0083-04

Abstract: Under the dual background of new engineering and new agriculture, the traditional cultivation mode of environmental engineering in agricultural colleges and universities is facing great challenges. Exploring the new mode of talent training is an effective measure to upgrade the traditional mode. In this paper, the idea of cultivating and constructing environmental engineering talents in agricultural colleges and universities is put forward from the perspective of talent training concept, cross-fusion characteristics, improving students' innovative consciousness and creating new teaching staff and platforms for open and integrated education of environmental engineering. The purpose of the study is to realize connotative development of environmental engineering in agricultural colleges and universities under the background of new engineering and new agriculture.

Keywords: new engineering; new agriculture; environmental engineering; cultivation of talents

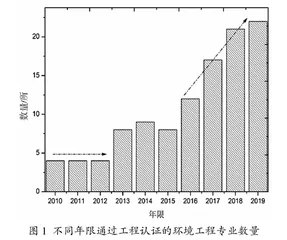

经过多年不懈努力,我国工程教育工作不断得到国际同行的认可。目前全国有151校次环境工程专业通过认证工作,其中既有初次认证的高校,也有多次通过认证的高校,如同济大学和哈尔滨工业大学等。同时从认证通过的高校数量可以看出,随着国家对认证工作的重视,环境工程专业认证通过数量呈现平稳期(2012年以前)、过渡期(2013-2015年)以及快速发展期(2016年及以后),如图1所示。目前全国每年通过认证的高校呈现递增的趋势。至2020年全国共有64所高校通过了环境工程专业认证,但通过环境工程专业认证的农林类院校仅有2所(北京林业大学和南京农业大学)。

为主动应对“中国制造2025”“互联网+”等重大战略,教育部于2017年2月和4月在复旦大学和天津大学召开专题研讨会,分别就新工科的内涵、建设与发展路径选择等进行深入探讨,并发布《教育部高等教育司关于开展新工科研究与实践的通知》[1],以推动工科教育的建设和发展及适应未来新需求[2]。随后,先后两批共计1 457项新工科项目获得教育部批准立项,我国新工科教育研究进入新的发展阶段,新工科的内涵与发展路径不断被人们挖掘出来。虽然我国在工程人才培养和教育方面取得很大成绩,但随着新一轮科技革命及产业革命的到来,新技术、新理论不断涌现,传统工程教育在知识体系、培养模式、培养理念方面面临巨大挑战[3],如何让学生学有所成、学有所用,成为广大工程教育人员普遍关心的问题。

在新工科概念逐渐被人们所熟知的时候,新农科建设逐渐走进人们的视野。“安吉共识”开启了涉农专业建设的新篇章,是涉农专业应对新农业新乡村新农民新生态建设的有效举措[4]。探讨新形势下涉农专业的人才培养模式受到人们广泛关注[5]。

环境工程专业作为一门实践性较强的工科专业,近年来发展非常迅速,全国已经有250余所高校开设此专业[6],毕业生数量不断增大。然而学生培养质量在实践能力以及创新能力等方面仍难以满足行业需求[6]。在新一轮人才培养方案修订过程中如何处理好理论知识和实践教学间的平衡,培养具有农学特色的农业环保人才,兼顾新工科和新农科的人才培养要求,已成为农业院校环境工程专业教育工作者亟待解决的问题。

一、传统农科院所环境工程专业人才培养模式面临巨大挑战

(一)传统理论课程体系无法满足新工科建设要求

随着信息时代的到来,大数据、人工智能等技术逐渐应用到环境工程领域,智慧水务、智慧环保等新名词不断涌现,而传统环境工程专业理论课程体系基本以水、大气、固废及物理性污染控制等传统课程进行开设,涉及人工智能、大数据的课程偏少。这必然导致行业用人需求与人才培养能力间匹配度低的状况,从而出现学生就业难,而用人单位招不到人的窘况。此外,传统农业院校环境工程专业更多参照工科院校,体现农科院校特色相对不足,无法满足新农科背景下的人才培养要求。近些年来国家对环境保护与修复十分重视,相继发布“水十条”“土十条”以及“大气十条”,并不断加大投入。在乡村振兴战略及黑土保护与修复背景下,传统工科教育已经无法满足国家新发展战略对人才培养的需求。

(二)传统实践教学体系不够完善

环境工程专业要求具有很强的实践性。实践课程能够提高学生分析及解决实际问题能力、动手能力,该类课程为学生下一步就业及学习奠定良好基础,是满足新工程建设对工程技术人员新要求的重要环节。然而传统农科院校环境工程专业实践课程学时较为有限,且多局限于传统以水、大气、固废等污染控制方面内容,涉及农学方面的内容较为有限,无法满足乡村振兴战略背景下国家对农业环保技术人员的用人需求。

(三)学生创新能力有待提高

传统以教师讲授为主的授课方式降低了学生的参与度,学生基本以被动方式接受知识,教学过程中学生的参与度和积极性不高。此外,学生对国家重大战略需求以及行业发展需求了解有限,对未来的就业去向了解不多,进一步降低了学生学习的积极性,学生的求知欲不强,学生的创新意识不能有效发挥。

(四)师资队伍建设面临较大考验

传统农业院校基本以环境科学和农业资源与环境等专业为基础而成立,从而出现现有教师工程实践经验不足问题;同时新进教师多以刚毕业博士为主,这样教师多以理论研究为主,实践经验相对缺乏[7],长此以往,农林院校环境工程师资队伍整体实践能力有待提高。而教师的实践能力极大地影响了学生的实践能力,从而无法满足新工科建设对学生实践能力培养要求。

二、坚持“厚基础、宽口径、强实践、重个性、广适应”培养理念

在新一轮人才培养修订过程中,在课程设置方面充分借鉴传统工科院校、特色农业院校的经验,分析参照传统工科院校、农科强校与东北农业大学课程设置体系异同的基础上,立足传统工科、交叉农科,面向乡村振兴、生态文明建设、黑土保护与修复等重大国家战略,主动适应行业发展及社会经济发展需求,形成了适宜于学校发展定位、行业发展需求的新课程体系,如图2所示。

厚基础。加大数理化类课程所占比例,该类课程合计32学分,占总学分比例将近20%(表1),涉及课程包括大学物理、数学(概率论与数理统计、线性代数、高等数学)等;同时设有有机化学、无机化学、普通化学、物理化学等化学类课程。并不断加大对其实践操作能力的培养,开设有大学物理实验、基础化学实验I和II等基础实验课程。

宽口径。在新人才培养方案修订过程中,学院通过在专业必修课程中全院平台课程体系,并按照大类进行招生,在课程设置过程中兼顾传统环境专业工程专业,同时融入农学特色课程,如土壤学及其实验、生态学等,经过1.5年的大类培养后进行学院内部专业分流,继续按专业进行培养。

强实践。在新人才培养方案修订过程中,注重加强实践课程间的内在联系,将实践类课程比例提高至总学分的25%,并使多门实践课程(课程实验、综合实验、课程设计、毕业设计和认识实习、毕业实习等)融为一体,在实践类课程设置过程中既考虑传统工科院校设置的水、大气及固体等污染类课程及对应的实验课,又设有专业实习(综合实习、环境监测实习、环境工程原理、毕业实习)及课程设计(水和固废)等实践类课程;同时考虑农业院校的农学特色,增设了农业生态学实习、土壤学实习课程,让学生对传统环境工程专业及农业环境保护的生产实践均有所了解,从而为下一步学习深造及就业奠定良好基础。

重个性,广适应。在新培养方案设置过程中因需提高数理化类课程和实验实践课程所占比例,专业课时所占比例不可避免地受到限制,为此在专业课设置过程中仅针对水、大气及固废的处理进行设置,且对学时数进行控制,其余所有与专业相关的课程均在专业限选课中体现,在选修课调整过程中根据学生个性发展需求分别设置工程设计模块、传统环境污染治理模块、农业环保模块,学生可以根据自己学习意愿和未来规划选择自己所需要的课程。

三、培养方案坚持体现交叉融合特性,传承工科,辐射农科

(一)探索工农等学科交叉模式,培养“复合型”农业环境工程人才,应对新业态

正值国家乡村振兴战略实施之际,面对科技革命和产业变革的迅猛发展,大数据、量子信息、物联网等新技术不断涌现,学科交叉与融合的局面正在到来,单一学科体系已无法满足日新月异的行业需求,这就要求农业院校环境工程专业学生同时具备新工科和新农科方面的知识与技能,注重学科交叉、注重前沿知识积累、注重新技术和新理论学习,面对企业需求,注重实践创新能力培养。在课程设置过程中设置有数字农业技术应用、数据库基础与数据处理应用、程序设计与算法基础等课程,以满足学生大数据及人工智能方面的知识需求;同时将在传统水处理实验中增加自动控制部分内容,并新增智慧环境与智慧农业课程,主动应对行业和企业用人需求。

(二)改革农业院校环境工程人才培养模式,积极探索校企协同模式

农业院校环境工程专业肩负主动服务“美丽中国建设”“脱贫攻坚”及“乡村振兴”等多重使命。针对区域发展特点和国家改善农村人居环境以及落实“土十条”以及保护黑土地等重大需求,改变环境工程专业培养体制,由理论性人才向实用型人才转变,结合社会和企业需求,探讨专业与企业协同育人模式,实现专业人才培养与企业需求顺利对接,做到理论素养与实践教育的充分结合。

利用学校建有污水处理站的优势,安排学生到校污水处理站进行长期实习,从处理工艺选择、运行管理操作规程等方面发现存在的问题,通过分析及查阅资料,提出解决方案。同时方案中增设农业生态学和土壤学等农科实习内容,带领学生走入向阳农场(学校基地)、畜禽养殖场等,结合专业知识,找出问题及解决措施。

多元主体协同育人。建立学校与实践单位资源共享和协同培养的新机制。深化与高科技农业企业、环保企业、设计单位、科研院所等单位的交流与合作,吸收行业专家参与学生培养过程。邀请具有丰富实践经验的老师与任课教师共同担任学生实践课程指导教师,做到理论与实践充分结合,实现学校与企业合力育人。邀请经验丰富的智慧水务、畜禽养殖污染控制、土壤修复等行业及领域专家走进课堂及举办专题讲座等,增加学生理论联系实际、接触实践及行业前沿的机会,为学生接触实践创造条件。