生命科学类通识选修课程设计与教学实践

作者: 孙彩霞 刘佩勇 曹成有 张颖

摘 要:生命科学发展日新月异,且与其他学科间的交叉融合日益增多。普及生命科学知识,对于培养全面发展人才具有重要意义。植物的诉说是东北大学生命科学与健康学院在通识教育改革背景下开设的一门生命科学类通识选修课。文章从在综合性大学开设此课程的理念和目标、课程教学内容、教学实践及考核方式等方面介绍教研团队的教学策略和体会,对综合性高校生命科学类通识课的教学改革具有一定的参考作用。

关键词:通识课;生命科学;植物生理学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)23-0090-05

Abstract: Life science is developing with the dynamics of changes, and its intercrossing with other subjects is also growing. The popularization of knowledge in life science is of great importance for training all-round talents. As a general elective course for life science, "Lend an Ear Plants" is run by the college of life science and health, Northeast University, under the background of reform and research of general education in China. The teaching experience and thought of this course is introduced in this paper from such aspects as approaches and objectives of the teaching, classroom teaching, teaching practices, examination methodology. It is reference to the reform of general education of life science in comprehensive universities.

Keywords: general course; life science; plant physiology

通识教育是现代多元化大学教育的重要组成部分,通识课程是大学课程框架体系中不可或缺的一环。通识教育的根本理念是“全人培养”,通过所学知识的综合性、博深性、融合性,拓宽学生视野,遇到问题能够从开阔的视角进行思考,有助于培养出具备较高素质与良好心智的大学生[1-3]。为提高本科生培养质量,造就有能力、有素质、有宽厚基础知识和创新能力的全面发展人才。2018年3月,东北大学制定通识选修课程建设立项专项计划,面向全校本科生开设通识选修课程。生命科学是系统阐释与自然生命特性有关的重大课题的科学,在工业、农业、环境保护等多个领域有广泛应用。根据非生物专业授课对象特点开设不同授课深度和广度的生命科学类通识课程,普及生命科学知识,引领学生将不同学科专业的知识相互通融,从更开阔的视角进行问题的思考,对于实现生命科学与不同学科专业知识的交融具有重要的实践意义。植物的诉说课程作为2020年开设的34门通识选修课程之一,在教学理念、教学内容、教学方法上进行了积极探索。本文对此分别进行了阐述,旨在为通识课程的教学改革提供参考。

一、在综合性大学开设植物的诉说通识选修课程的理念和目标

(一)开设植物的诉说通识选修课程是绿色发展理念教育的重要组成部分

绿色发展理念是新发展理念的重要组成部分,强调人与自然、人与社会、人与人之间的和谐生态关系。在大学本科生中广泛开展绿色发展理念教育,有利于引导师生提高生态文明素质,增强节约意识、环保意识、生态意识,形成绿色发展的自觉。植物是生态系统的重要组成部分,21世纪面临的许多重大挑战都是以植物为基础:全球变暖,粮食安全以及可能有助于抗击疾病的新药的需求。把绿色发展理念贯穿于植物学通识选修课程中,通过关注植物科学研究、关注植物多样性保护,可以使师生深刻认识到保护植物就是保护我们自己,培养师生形成绿色观念和绿色价值取向,更加自觉地推动绿色发展、低碳发展、循环发展。

(二)开设植物的诉说通识选修课程是促进学科交

叉融合的有效措施

人类社会进入21世纪以来,包括植物学在内的生命科学发展迅猛,与化学、物理、数学、计算机信息技术以及一些人文学科间的交叉融合日益增多。植物学作为研究植物生命活动规律及其与环境相互关系的科学,是农学、林学、环境生态、食品、医药等相关产业发展的基础,应用植物生理知识可解决人类粮食、能源、环境和未来新空间开发等世界性难题[4-5]。同时,应用信息及纳米等最新科学技术,也可以开发适应不同人群需要的健康且安全的食物和生物产品,拓展植物学发展空间。根据非生物专业授课对象特点有针对性地开设不同授课深度和广度的植物学类通识课,对于实现生命科学与其他学科专业知识的融合,具有重要的实践意义。

(三)开设植物的诉说通识选修课程有益于大学生

形成健康的生活方式

植物(主要是陆生植物)占地球生物量的80%,与人类的关系贯穿了人类发展史始终,深深影响着人类的生产生活方式。人类的一部分幸福感取决于是否能接触自然,但在当前全日制教育中,“去自然化”现象比较严重,很多学生对身边环境中的植物和食用的蔬菜、水果都不能准确识别,植物观察、种植与养护技能更加缺乏,对于转基因产品安全性、人类活动对生态环境造成的影响等热点问题很难正确认识。以植物为核心,将植物生理学、生态学、遗传学等专业课程进行融合优化,结合生产生活真实的情境,结合社会热点问题,引领非生物类专业学生从生命科学视角、去重新认识、思考植物与人类生活的关系,观察、体验、感悟结构决定功能、进化等生命观念,将学生日常生活中获取的感性知识与课堂上学习的理性知识相互交融。这对于学生走上社会后,提高生物科学素养,转变生活方式和消费观念具有重要作用。

二、植物的诉说通识课的课程内容

在课程内容设置过程考虑到,通识课作为全校性选修课程,修习学生的专业背景和年级不同,学生对所学知识的理解能力存在差异,课程内容以植物生理学知识体系为中心构架,将植物学、生态学、发育生物学、生物化学、分子生物学、基因工程等生物类专业课程的核心内容进行了融合优化。将经典植物生理学知识以新的视角新的教学方式娓娓道来,通过剖析人类生活中的植物生命科学问题,引导学生思考如何应用植物科学类知识解决人类粮食、能源、环境和未来新空间开发等世界性难题,具有鲜明的人文特色。例如,从植物是神奇的生命有机体及其具有物种、遗传和生态系统多样性导入,讲授植物和人类的关系;以药用植物为例,讲授植物次生代谢途径和植物次生代谢物的生理功能以及玫瑰精油、青蒿素、紫杉醇、黄芩苷、麻黄碱等几类重要植物次生代谢产物的提取工艺;基于花卉植物的养护,讲授植物的物质代谢、能量转化和生长发育等的规律与机理、调节与控制以及植物体内外环境条件对其生命活动的影响;以转基因产品安全性为出发点,讲授人类历史上野生植物的驯化、杂交育种、诱变育种、转基因育种历程,转基因植物应用现状、植物遗传转化方法,分析我国农业面临的挑战和当前育种技术的主要瓶颈。

三、植物的诉说通识课程教学实践

(一)学生选课情况分析

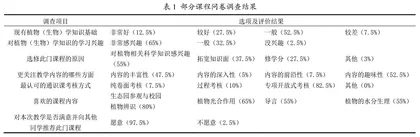

因首次开课,为确保教学效果及参观实习环节的操作性,将班型限定在60人。但经教务处反馈,选课人数远远超过限定人数,说明在高校开设植物相关科学知识的通识课程,具有一定的需求和必要性。统计数据表明,选课学生中大一学生占比42%,大二学生占比58%;选课学生中与生命科学有一定关联专业,如生医、生物、生工、生药的学生占比28%,而72%的选课学生来自包括软件、数字、物联网、经济管理、法学、新闻、建筑、城规、政教、人工智能等在内的18个非生命科学专业。调查问卷分析表明,60%学生的植物或生物学知识基础一般和较差;65%学生对植物或生物学知识学习非常感兴趣;92.5%学生基于兴趣和拓展知识面的原因选修课程(见表1)。上述数据表明,选课学生来源专业分布广泛,选课同学大多专业基础知识薄弱但对植物相关科学知识具有浓厚兴趣。考虑这些情况,在教学内容设置方面,有必要对专业教材教学内容作适当调整,既要讲授关键的专业基础知识,又要结合不同的专业背景进行相应地增补。值得注意的是,选课学生中大一新生占比较高,对于刚刚进入大学的学生,学习方法尚处于摸索和建立阶段,在通识课的教学过程中应兼顾培养专业兴趣及形成良好的学习态度和习惯等多方面的作用和任务。

(二)在教学过程中注重实物与实践教学

调查问卷统计分析表明(表1),52.5%的学生注重教学内容的趣味性,47.5%的学生注重教学内容的丰富性。如何通过提高在课程学习中学生参与度,形成个体感受,最终提高课程教学效果是课程的重要考虑问题之一。实物教学法是传授知识最生动、快捷的教学手段之一。在教学过程中,充分利用实物实现教学目标。例如,在教授花的发育及花器官形成时,展示几朵正在怒放的花;在教授植物的衰老生理时,展示几片渐变色的叶片;在教授转基因与生物安全时,展示几个非转基因食品标志,使学生在愉悦的课堂气氛中更快地消化繁杂的知识。实践性教学环节是培养非专业学生学习兴趣的关键。在教授植物的形态识别与生态环境章节内容时,充分利用校园植物,带领学生走出课堂、走进自然。让学生了解植物的基本分类,基本掌握如何辨识不同类型的植物,学会如何识花辨草,体验其中的乐趣。引导学生熟悉植物生境以及与周围环境之间的关系,了解植物在生理和形态上的响应,增强学生对植物生态环境的感性认知和对城市生态系统特点的了解,而不再让学生简单学习或记忆植物的分类知识。在教授植物的水分生理及矿质营养章节时,给学生发放花卉植物,让学生参与育苗与养护整个过程,激发学生学习的兴趣和热情,引导学生思考和温习这些过程中所应用到的水分代谢、矿质代谢、光合作用等植物生理学相关知识。在实践过程中,不仅掌握专业知识,而且不断提高学生自主研究学习的能力。充分利用信息技术使课程多元化,引导学生利用“形色”“花伴侣”等手机APP自主学习,将拍摄校园内的植物附加植物形态特征、分布特性、功用介绍上传到微信群,改变单一的传统教学模式。在课程结束时的调查问卷表明(表1),喜欢生态园参观与校园植物辨识内容的学生高达80%,并且有75%的学生建议在今后开课中增加此类实践环节的内容,这为今后开展教学活动提供了方向和思路。

(三)专项开放式课程考核方式探索

课程考核是诊断学生学习状态、衡量学习目标达成度及评价教学质量的重要环节。然而,应试教育视域下终结性考试已成为高校创新人才培养的瓶颈[6]。针对通识课的教学特点,打破传统专业课测试考核方式,在课程的成绩评定环节我们尝试设置了不同的专项内容,教师团队根据专项完成情况进行成绩评定。调查问卷分析表明(表1),82.5%的学生喜欢认可我们的专项开放式考核方式。仅有17.5%的学生选择纯卷面和过程考核方式,说明学生比较抵触卷面考试和过程考试所带来的心理压力。

本次教学过程设置了5个专项:东大花事、领养植物记事、植物最前沿科研报告、课程LOGO设计、学科交叉创新。其中,选择东大花事专项的学生最多,占比32%;选取课程LOGO设计的学生最少,占比6%(图1)。在东大花事专项考核中,学生们开始关注校园内的一草一木,走过那些之前鲜少驻足的校园道路,不再只是接受花叶荫蔽而步履匆匆,视鲜红翠绿于无睹,而是放慢脚步,感受自然的馈赠,观察植物之形色,聆听植物的诉说,欣赏东大校园内花草树木的鲜活生命与灿烂芬芳,以不同形式记录下眼中独属于东大校园的秋日花事(图2(a))。本次教学实践证明,采用此专项考评,不仅促进了学生学习植物学相关知识的兴趣,而且增强了学生对校园环境的了解和对学校的认同,获得了超出预期的教学效果。在课程LOGO设计中,建筑专业的学生以圆润的两片叶子表达新生的植物力量,问号具象化植物中有无穷的秘密值得我们去倾听;或采用流畅的叶子流线为基底,加入女性侧脸剪影以拟人化的手法表达诉说的概念(图2(b)),做到了学以致用,表现优秀,受到教研团队老师的一致好评。