临床医学硕士研究生医工交叉培养模式现状调查研究

作者: 刘镕阁 高冠英 吴睿麒 董寒梅 张思齐 徐雁

摘 要:随着我国医学教育的不断进步、转化医学的不断发展,医工交叉成为了医学科学科研中逐渐热门的理念。作为复合型人才的一种,医工交叉人才的需求逐年扩大。现阶段,国内的医工交叉人才培养模式仍在不断地发展与探索。该文对医工交叉培养模式进行初步调查与讨论,分析目前培养现状,并给出相应建议与对策。

关键词:研究生;医工交叉;培养模式;高等教育;问卷调查

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)26-0001-04

Abstract: With the continuous progress of medical education in China and the development of translational medicine, the intersection between medicine and engineering has become a popular idea in medical science research. As a kind of compound talents, the demand of medical and industrial cross talents is increasing year by year. At present, the training mode of domestic medical and industrial cross talents is still in continuous development and exploration. This paper makes a preliminary investigation and discussion on the cross-training mode of medical workers, analyzes the current situation of training, and gives corresponding suggestions and countermeasures.

Keywords: graduate students; medical cross; cultivation mode; higher education; questionnaire investigation

随着经济社会的飞速发展和生活水平的不断提高,人民群众对于医疗健康服务的需求也不断增加。同时,技术的进步和科学的发展带来了诸多前所未有的技术,如人工智能技术(Artificial Intelligence, AI)、虚拟现实技术(Virtual Reality, VR)和机器人技术等[1-2]。科学技术的爆炸带来了许多新兴的学科,不同学科间的交叉重叠使得交叉学科的出现成为了可能。在20世纪中的466位诺贝尔自然科学奖获得者中,交叉学科人才占据了41.63%,尤其是在最后的25年中,拥有学科交叉背景的人才占据了获奖者的49.07%。这表明拥有复合学科知识技能的人才更加能够适应当下学科迅速发展的潮流与趋势,是培养优秀人才的关键因素。

人民群众对复合创新性医学人才提出了越来越高的要求,医学与其他学科的交叉复合人才教育的需求逐步增强,“新医科“概念应运而生[3]。目前的生命科学发展势头强劲,已经成为了一门十分复杂的学科,改善人类的健康状况也需要越来越多的学科门类参与进来。如当下的新型冠状病毒肺炎疫情,若要有效地应对新冠肺炎疫情的爆发,我们需要临床医师来处理临床患者的收治,需要临床护理人员对患者进行高效细致的护理,需要药物开发专业人员针对新冠肺炎研发相应的药物,需要微生物专业人员对病毒的结构、功能进行全方位的解析,需要公共卫生人员进行流行病学调查与防控,需要机械专业或电气专业人员进行医疗设备的研发,需要计算机科学人员进行电子化疫情防控措施的研制,需要材料科学人员进行高效耐用的口罩材料的研制。由此可见,目前的生命科学问题需要多学科、多领域和多专业的人才进行参与,已经远远超出临床医学本身的范畴,这使得社会对交叉学科背景的医学人才有了越来越强烈的需求,需要这些人才具备学科深度,并具有跨学科的知识背景和研究能力。

目前,国内的医学教育模式由传统的医学课堂加临床实践的模式向“医学+文学”“医学+理学”“医学+工学”等方向转化。在医工交叉培养模式中,国内目前的医工交叉研究生,主要由临床医学专业的医学学位研究生、生物类的理学学位研究生及生物医学工程类的工学学位研究生等组成,其培养模式各有侧重,人才培养目标、预期和成果各有不同。作为医学背景人才的主力,硕士研究生的培养,尤其是对临床医学出身的硕士研究生的培养是不可忽视的。其中部分学者对临床医学专业的医工交叉研究生培养模式的可行性做出了初步的讨论与探索[4-6]。有学者认为,当前的学术界的行政结构是跨学科协作与学科交叉人才培养的主要阻力。目前的高校、科研院所等专业划分较细,培养的医工交叉人才仍是以本专业为主,各个专业的人才出于不同的框架中,存在着难以打破的壁垒[7]。许多学院的学科设置与培养方向仍有相当部分的不合理因素,不同方向之间的指导老师的合作也存在问题,如何进行合理、高效的医工交叉研究生的培养,成了当前阶段临床医学研究生教育亟待解决的问题之一[8]。

本文聚焦临床医学硕士研究生的医工交叉培养模式,就前期问卷调查结果进行总结归纳,并对其中反映出来的相关问题进行初步探讨。

一、调查结果及分析

(一)资料与方法

1. 调查方法

2020年8月1日至2020年9月20日,选取临床医学专业研究生群体进行问卷调查分析。为提高受调查者的依从性、提升问卷调查质量与效果,我们采取线上发放网络问卷的形式进行调查。受调查人群涵盖专业学位临床医学硕士研究生和学术学位临床医学硕士研究生,调查方面包括一般信息、医工交叉培养需求及医工交叉培养现状等。

2. 数据处理

使用Microsoft Office Excel进行数据记录,使用SPSS 12.0进行数据分析,计数资料采取(n,%)形式统计分析。

(二)结果

1. 一般信息

对调查群体进行网络问卷调查,共收集调查问卷68份,经人工复核后,其中有效问卷60份。调查人群学校来源涵盖北京协和医学院、北京大学医学部、华南理工大学和浙江大学等开设临床医学硕士招生的高校,所涵盖高校均为“双一流”建设高校。其中,男性20人,占比33.33%,女性40人,占比66.67%。所纳入样本中的,专业学位硕士研究生22人,占比36.67%,学术学位硕士研究生38人,占比63.33%。

2. 培养现状

(1)医工交叉普及现状

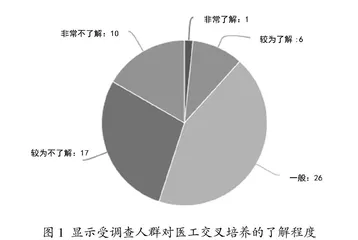

调查群体中,大多数人表示对医工交叉培养模式“一般”了解(26人,43.33%),远高于表示“较为了解”的人(6人,10%)和“较为不了解”的人(17人,28.33%)。特别的,表示“非常了解”的只有1人(1.67%),而表示“非常不了解”的有10人(16.67%),如图1所示。由此结果显示,大多数临床医学硕士研究生群体对医工交叉培养模式了解欠佳。受调查群体中,有20人(33.33%)的当前在研课题或当前学习课程涉及医工交叉,而有40人(66.67%)的当前在研课题或当前学习课程并不涉及医工交叉。这提示我们,需求驱动不足可能是医工交叉培养模式受了解程度欠佳的原因之一。调查群体中,14人(23.33%)接触过专门的医工交叉课程,占比远小于未接触过专门医工交叉课程的46人(76.67%)。与上一条问题结果相对应的是,有12人(20%)接受过专门的医工交叉训练,占比远小于未接受过专门的医工交叉训练的48人(80%)。这提示我们必要的训练和课程是目前医工交叉培养的欠缺点。有27人(45%)表示,其所在高校存在专门的医工交叉研究院,有33人(55%)表示其所在高校无专门的医工交叉研究院。这提示我们,尽管有专门的医工交叉研究院,临床医学硕士研究生所接受的医工交叉培养也有所欠缺。

(2)医工交叉培养需求

针对医工交叉的培养需求进行调研,在问题“您认为哪些因素对医工交叉培养最重要?”中,“科研训练”和“科研需求”选项的“很重要”计数较高,均为22人(36.67%)。其中,“科研训练”选项的“很重要”和“重要”合计数目较其他选项多,为50人(83.33%),其次的是“师资力量”和“政策支持”,均为49人(81.67%)。其中,“很重要”占比最低的为“课堂课程”选项,有18人(30%)认为该项目重要性为“一般”,1人(1.67%)认为“不重要”,1人(1.67%)认为“很不重要”。具体的数据结果如图2所示。

在受调查人群中,问题“关于医工交叉,您认为您所处的环境中缺乏哪些因素?”之中,“课堂课程”和“科研训练”被认为是很缺乏的因素,均有15人(25%)选择了这两个选项。其中,“课堂课程”选项中,有42人(70%)选择了“很缺乏”和“缺乏”选项,该选项的“很缺乏”和“缺乏”的总计数高于其他选项。在“科研训练”选项中,“很缺乏”和“缺乏”的总计数为40人(66.67%),仅次于“课堂课程”选项。而“生源多样性”和“科研需求”的“很缺乏”和“缺乏”的总计数较低。其中“生源多样性”的“很缺乏”和“缺乏”的总计数最低,仅有27人(45%),紧跟其后的为“科研需求”,为29人(48.33%)。具体的数据结果如图3所示。

(3)医工交叉前景展望

在受调查人群的投票(多选)中,心血管内科(42票,70%)、骨科(35票,58.33%)被认为是医工交叉培养模式最具有前景的学科。紧跟其后的是心脏外科和影像与核医学科,均为25票(41.67%)。此外投票超过20票(包括20票)的科室还有消化内科(21票,35%)和普通外科(20票,33.33%)。在受调查人群的投票中,3D打印辅助手术、人工智能(AI)辅助检验技术和智能手术机器人的投票均超过30票(包括30票),其中3D打印辅助手术和人工智能(AI)辅助检验技术的票数最高且相等,为33票(55%),智能手术机器人紧随其后,为30票(50%)。票数最低的两个选项分别为可穿戴设备辅助慢病管理和智能感知与交互式康复系统,均为17票(28.33%)。具体的选项数据分布如图4和图5所示。

二、讨论

随着人民生活水平的不断提升、人口老龄化的不断进展,人民群众对于卫生健康领域的需求也日益攀升。随着“健康中国”战略的实施,国家对于医学人才,尤其是高水平复合型创新型医学人才的需求也日益提升。医工交叉作为医学复合型人才培养模式的一种,可以培养出顺应时代潮流的,符合时代要求的相应医学人才。本调查聚焦的临床医学硕士研究生,是医工交叉培养模式的主要目标群体之一。

调查显示,较多的受调查者的学校中存在专门的医工交叉研究院,但是在环境中接触的医工交叉科研训练和课堂课程较少,所展现出来的差异提示,高校中的医工交叉研究院并没有使得临床医学专业的硕士研究生接触更多的医工交叉培养。这可能与临床医学研究生就读于临床医学院,多在医学背景的人组成的医院或基础医学实验室中进行学习、科研,与专门的医工交叉研究院的人群接触较少有关系。此外,多数受调研人群的目前课题并不涉及医工交叉内容,科研的需求驱动不足,故无内在动力接触医工交叉相关内容。由此可见,相关科研项目的设立,尤其是临床医学研究群体中的相关课题的设置对医工交叉培养模式的推动有着重要意义。这一点,在国外的医工交叉项目中得到了证实。杜克大学-新加坡国立大学医学院的创新与设计项目(Innovation and Design Program,IDP)是非常成功的以课题和结果为导向的医工交叉培养项目。在该项目中,学生的培养是基于课题的,通常由来自不同学科的同龄人组成一组(通常为3~5人)进行课题的攻关。