需求视角下地矿油高校创新型人才培养模式与路径研究

作者: 陈冬霞 常小飞 周学智

摘 要:为满足地、矿、油典型行业对创新型人才的需求,从产学合作、校企协同的途径入手,提出学科专业与社会发展相衔接、 人才规格与产业动态相衔接及课程体系与企业需求相衔接的“三个衔接”理论体系,构建以应用实践项目促进“研-用”融合、以企业联合培养促进“产-学”融合及以专业学科竞赛促进“训-创”融合的“三个融合”培养路径,从而提升学生创新能力与企业发展需求的契合度,以达到满足企业需求、促进学生就业的目的。

关键词:需求视角;地矿油高校;需求契合度;创新人才;培养模式

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)26-0029-05

Abstract: In order to meet the demand for innovative talents in typical industries of geology, mining and oil, this paper proposes, by means of production-studies cooperation and university-enterprise collaboration, "three-connection" theoretical system-the connection between major setting and social development, the connection between talent specification and industry dynamic, as well as the connection between the curriculum system and enterprise demand; also, this paper builds "three-integration" training path, which includes "research and application" integration promoted by in-university innovation experiment, "production and studies" integration bolstered by the practice base of enterprise, and "training and innovation" integration driven by professional discipline competition. In these ways, we will see that students' innovation abilities can be improved to fit enterprises' development needs, so as to satisfy the needs of enterprises and promote the employment of students.

Keywords: the perspective of demand; geological and mineral petroleum university; innovative talents; training mode

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到,加强创新型、应用型、技能型人才培养,实施知识更新工程、技能提升行动,壮大高水平工程师和高技能人才队伍。在“大众创业、万众创新”的背景下,新技术、新产业、新业态和新模式的出现和发展亟需创新改革及创新人才,高校培养出的创新型优秀人才,是否能够满足企业需求、能否服务于社会主义现代化强国建设,既是高等院校在复合型人才教育上的成果展示,也是高等学校就业水准和质量的重要反映。因此,在需求导向教育视域下,提升能力需求契合度是以校企联合培养为突破口,以提升学生创新实践能力、适应行业发展要求为目标,促进学生前往对口企业就业的一条主要途径。

一、学生创新能力与企业创新需求之间存在的问题

近年来,我国进入经济转型升级阶段,新技术、新产业不断兴起,企业要不断更新产业技术以跟随时代发展,对创新人才的需求和要求也随之越来越高,而传统的育人模式未能按照市场的需求来培养应用型人才,导致当前的就业市场出现高校人才培养规格与企业需求不匹配的困境[1]。

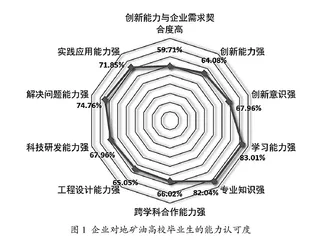

通过对31家地矿油相关企业发放并回收问卷206份,调研了典型行业创新型人才培养的现状及企业对行业特色高校培养学生的满意度。问卷结果显示,企业普遍认为创新型人才应该精通对口专业的前沿学科动态和发展趋势、具有翻新立异的思维方式、力行敢做的实践能力及成果转化的执行能力,同时,企业对行业特色人才输入的需求度占比高达91%以上。在企业对地矿油高等学校毕业生的能力素质评价中,对入职学生的专业知识掌握程度表示认同的占82.04%,对实践应用能力强表示认同的占71.85%,对科研能力强表示认可的占67.96%,对创新能力强的占64.08%,如图1所示。调研结果表明,地矿油高校毕业生的专业知识水平可以达到企业要求,但是创新实践应用能力仍需要进一步提高,学生的创新能力与企业的需求在契合度上存在落差。

二、学生创新能力与企业创新需求不匹配的原因分析

导致学生创新能力与企业需求不匹配的原因主要存在于学生对创新实践的运用度不足、高校对行业动态的掌握度不足及企业对产学合作的参与度不足三个方面。

(一)学生对创新实践的运用度有待提高

在传统教育影响下,高校学生一直难以走出应付考核考试的学习误区,忽略了对自身创新思维的培养、实践应用能力的训练和可迁移素质的养成,在进入实际岗位时就会出现适应性和主导性缺失的落差感。学生的发展也受限于传统教育的有限资源和环境的固化框架,学生需要在实验、实践中夯实知识、消化理论及强化技能,但传统教育脱离实际生产需求,重论文、轻设计、缺实践,缺乏对工程学科所需的应用实践和创新兴趣的培育,实践课程安排较少,如中国石油大学(北京)资源勘查工程专业总学分是191分,但实践课学分只有35分左右,占到总学分的18.32%。而各地应用型高校人才培养计划中,经管专业的实践教学环节学分占总学分比例均不低于30%,国际贸易、旅游专业及市场营销等专业的实践学分达到了总学分的38.13%[2]。同时,现有的专业实验课也多是以验证性实验为主,综合性、开发性与创新性的实验相对较少。若地矿油行业特色高校延续传统的教育方式,就无法培养出具有专才教育特质、服务于行业发展前沿的应用型创新人才。

(二)高校对行业动态的掌握度有待提高

随着国家在自然资源开采和治理体系上的现代化,对地矿油工程体系的要求也不断提高,大数据分析、机器学习、互联网+、遥感等高新技术都在各工程中综合集成与应用发展,地矿油企业对创新人才的需求目标也在不断更新,既需要学生有经济学、管理学等通识教育的知识基础,也需要学生掌握计算机语言及多项专业软件的应用,以满足现代化自然资源开发与管理的综合性工作要求。但地矿油高校专业特色明显,主要师资力量都集中在专业课程建设中,在人文通识教育和新型技术方面的师资力量薄弱,尤其供主干专业学生选择的关于数据分析、云计算等计算机技术相关课程甚少。同时,在对企业的调研中,认为地矿油特色高校提供的一些科研成果有很多或较多能够在企业中进行转化实行的仅占37%,可以看出,地矿油高校人才培养方案固化,课程体系和专业设置长期保持原状,在科研技术和研究方向上未能准确精细地掌握企业发展进度,未能认识到学生培养模式和人才规格结构需要跟随行业动态不断更新。

(三)企业对产学合作的参与度有待提高

校企联合培养,产学研合作已经在国家和社会各界的大力支持下开始推广实施,但校企实际合作中仍存留制度体系不完善、合作时间不固定、协作类型形式单一等问题。目前,多数企业基于安全生产和直接盈利任务的压力,以及基地设备价格昂贵或存在危险性,在校企联合培育过程中只接受在校学生在企业内进行实习、实训,为学生提供的实践平台和参与项目比较局限,实践活动主要停留在观摩和简单操作层面,既没有与高校联合开发适用于学生的实践课程,也未能给学生提供基于企业实际问题的学习研究机会,导致培养出的人才创新能力与企业实际需求之间存在落差。加之培养投资大、培养周期长,学生短时间内无法为企业带来实质效益,使得企业参与行业高校人才培养的通道不畅、积极性不高,在创新人才联合培养上不能互惠共赢。

三、需求视角下典型行业创新型人才培养模式

为了解在高校教师视角下各类因素对于影响创新型人才培养的重要程度,对地矿油高校内的348位教师进行了问卷调研,其中认为培养理念和培养目标、专业结构和专业学科、课程设置、师资力量及科研平台等因素非常重要的占50%以上,如图2所示,可见在创新人才培养过程中专业设置、课程体系与人才规划占据了十分重要的地位。“三个衔接”人才培养模式强调“以学生为本”,以需求导向教育为方向,以校企合作、产教协同育人机制为保障,持续跟进社会发展、产业动态和企业需求,不断更新专业设置、人才规格和课程体系,以培养出企业所需的创新型人才。

(一)学科专业与社会发展相衔接,形成科学合理的专业结构

高等学校所设置的专业是以学科为依托,根据社会需求和职业分工,对人才进行功能差异性培养的基本单位[3]。高校的专业设置与社会发展彼此影响,一方面高校的学科布局受社会产业结构的制约,产业布局的升级和调整控制了人才的需求方向,从而要求高校专业的设置和优化随之变化;另一方面,专业结构对社会产业发展具有支撑作用,不同专业培养出不同类型的应用型人才,影响着社会产业转型和升级的效果。因此,高校在专业设置上应该采取动态调整机制,遵循市场需求逻辑,顺应社会经济发展与行业升级调整对不同类型人才的现实和潜在需要,结合专业设置规律,在专业设置上采取增减、合并、优化与转型等措施,以形成在规模、种类和布局上与社会发展相匹配的、科学合理的专业结构。

(二)人才规格与产业动态相衔接,构建适应产业的培养模式

高校的人才培养规格是国家进行供需结构优化与改革的一项重要内容,人才规格调整的成效能够在社会人力资源配置和相关行业的升级转型中发挥作用。同时,企业的产业结构调整和转换升级也直接影响了人才需求的制定,决定了高校制定人才规划方案、规划人才培育模式、拓展人才培养渠道的调整方向。因此,地矿油高校在培养应用型创新人才的能力体系设计中,应该以生产现场的实际需求作为导向,以契合企业的知识、技能需求作为核心目标,更加重视实践教学环节;在人才素质规划上需要及时了解和跟进行业的发展动态,以“厚基础、宽口径、强能力、高素质、多样化”作为素质培养的基础目标,对行业的未来人才需求趋势作出准确的判断,在培养模式上注重学生能“学到什么知识、获得什么能力、达到什么标准”,促进学生提升适应企业发展的综合素质能力,以适应行业对人才的多样化要求,实现教育链和产业链、人才链和创新链的良性互动。

(三)课程设置与企业需求相衔接,打造匹配需求的课程体系

高校需要保障以培养岗位能力为抓手、以促进学生就业为导向,充分考虑专业自身的服务面向和学科特点,根据企业对创新型、应用型人才的需求不断升级优化课程设置,构建行业亟需、优势突出与特色显著的专业课程体系。地矿油高校在培养创新型人才的课程体系设置上还需要注重课程属性的多样性,着眼破解人才培养供给侧与企业需求侧不匹配的矛盾关系,在教学内容里融入现代化企业的职业要求规范,重视适应岗位的技能教学,培养学生的职业化素养与精神;在教学方式上,以小组合作、案例探究、课外实践等途径,加强学生发现问题、解决问题的创新实践能力,培养学生自主学习、主动钻研的思维意识。

四、需求视角下提升能力需求契合度的实践路径

创新人才培养的“三个融合”实践路径以提升能力需求契合度为核心,从企业和行业需求的角度深度参与创新人才的全过程,激发学生革新立异的思维意识,着力培养知识素养高、实践能力强和有创新精神的复合应用型人才。

(一)开设应用实践的创新项目,促进“研-用”相融合

地矿油高校需要强化实践教学的重要性,围绕对口产业的前沿动态和国家重大战略需要,依托高校学科特点和专业优势,在课程体系设置和实践教学环节中为学生设立应用型创新项目。一方面为学生开放双向和自主的申报途径,配备教师团队进行指导并给予一定经费支持,团队可根据项目内容需求跨学院跨专业跨年级进行组建,引导项目参与者深入研究,在实际操作中将理论与技术集成,从而达到理论教学与技能教学的相互支撑、课内课外彼此补充的教育目的,促进研究与应用的有机融合。另一方面,合理调配和整合高等教育与科技创新领域的优势资源,以科研项目、互联网+和“双创”项目为载体,支持鼓励学生将项目内容深化细化,实现学生应用能力提升和科研成果产出的叠加协同效应,同时注重项目申报、中期检查、结题验收及项目归档等全过程的科学规范性,全面培养学生的问题解决能力和项目实战能力[4]。在项目考核中发掘有科研潜力的团队进行重点培养,助力学生发表高端学术论文、申请发明专利,甚至成立实体公司,加强学生科研成果的转化力度,从而促进学校在传统专业改造升级、新专业发展和学科建设优化基础上的创新人才培养质量的提升。