基于BOPPPS教学模式的耐火材料课程教学设计与实践

作者: 郭正启 潘建 朱德庆 杨聪聪

摘 要:耐火材料课程为冶金工程本科生的核心专业课,其主要内容是阐述耐火材料组成、结构与性质及耐火材料生产基本原理与工艺,具有内容广、信息量大、易学难记和抽象枯燥等特点。针对上述问题,课程团队尝试在课堂教学中引入以学生为中心的BOPPPS理念与教学模型,以隔热耐火材料制备原理小节为例,将其分为引入、目标、前测、参与式学习、后测和总结6个程序,并付诸教学实践中。结果表明,该教学模式能够充分调动学生学习的积极性,激发其学习兴趣,增强教学效果,提高学生培养质量。

关键词:耐火材料;BOPPPS;教学设计与实践;冶金工程;教学效果

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)30-0005-04

Abstract: Refractories is a core course for metallurgical engineering undergraduates, and its main content is to explain the composition, structure and properties of refractory materials, as well as the basic principles and processes of refractory production, which is characterized by extensive content, large amount of information, easy to learn and difficult to remember, and abstract and boring. In response to the above problems, the course team tried to introduce the student-centered BOPPPS concept and teaching model in the classroom teaching, taking the section of Principles of Insulation Refractory Preparation as an example, and divided it into six procedures: introduction, objective, pre-test, participatory learning, post-test and summary, and put them into teaching practice. The results show that the teaching model can fully mobilize students' learning enthusiasm, stimulate their learning interest, enhance the teaching effect and improve the quality of student training.

Keywords: refractory materials; BOPPPS; instructional design and practice; metallurgical engineering; teaching effectiveness

耐火材料工业是钢铁工业和其他高温工业的支撑及先行工业,合理选用和制备耐材,不仅可以提高冶金热处理过程的热效率,还能减少能源的消耗,适应钢铁工业的快速发展和国家“碳达峰、碳中和”的国策。与此同时,中国正在成为世界耐火材料制造中心,但耐火材料目前作为高能耗、高资源消耗和高污染的行业,仍然存在许多亟待解决的问题。因此,在注重工程知识的整体性和系统性的前提下建立与钢铁冶金工程学相适应的耐火材料课程体系,作为面向钢铁冶金专业本科生的专业课程,可促进跨专业领域知识结构的复合型人才培养。本课程主要内容包括:耐火材料组成、结构与性质及耐火材料生产基本原理与工艺,要求学生理解耐火材料的组成、结构、性能与制备工艺之间的关系;能够运用无机材料结构化学的基础知识和基本原理,对耐火材料加工过程中的工程性问题进行解析,通过综合比较,优选方案,解决耐火材料设计或生产过程中的复杂工程问题;进而掌握耐火材料制备各工程涉及的单元或工艺流程,促进学生形成改进耐火材料性能、开发新材料、新产品和新工艺的创新性科学研究及工程实践的能力。

由于耐火材料课程原理性知识点多、基础理论性强、抽象度高、内容量大且涉及面广,学生学习难度较大;而传统教学模式中,多以耐火材料的制备原理为核心,围绕制备工艺的各个环节,以口头和PPT讲解为主要形式进行授课,学生积极性不高,课堂师生互动性不足,学生参与度较低,这有碍于学生对知识的主观吸收和深刻理解,不但严重影响教学质量,而且制约了学生主观能动性、创造性及分析、解决工程实践问题能力的发展,降低了培养质量。

为此,本课程团队在耐火材料教学实践中,引入BOPPPS引导式教学模式,以学生为主体,从传统的“以教师为中心”的教学方式向新颖的“以学生为中心”的教学模式转变,激发学生学习热情,感受耐火材料科学与艺术的融合之美,引导学生以苦为乐、在乐中学,从而提高学生积极性,改善教学效果[1-3]。

一、BOPPPS教学模式内涵

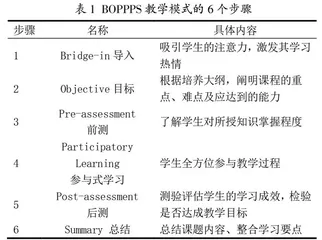

BOPPPS引导式教学发源于加拿大,是一种以学生为中心,以教学目标为导向的课程教学新方法,其核心理念是引导学生积极参与课堂教学,以及整体设计教学目标—教学实践—学习活动—教学评价等教学全过程。BOPPPS教学模式将教学过程进行流程化,细分为以下6个步骤,见表1[4-6]。

二、基于BOPPPS的实践教学探索

根据课程教学内容,结合BOPPPS的教学模式和结构特点,以隔热耐火材料的制备原理一节内容为例,对耐火材料课堂进行设计,探讨BOPPPS教学模式在该课程中的教学效果。

(一)Bridge-in导入

导入阶段的目的是为了引起学生注意,激发学习热情,使其能更快、更好地融入课程学习中。因此,作为课堂教学中的首要环节,其尤为重要。通常可以采用播放与课程内容相关的视频、动画和图片,或简要讲述与内容高度关联的新闻事件、具体案例和生活实例等来实现[7-8]。在轻质隔热耐火材料制备原理的课程教学过程中,如何让学生理解此类耐火材料组成、结构及其性质间的关系,是本节导入的重点。

因此,在课程开始前,教学小组设计如下案例:隔热耐火材料又称为保温耐火材料,顾名思义,具备保温功效,能够降低工业高温窑炉的热损失,增强热效率,提高设备产量,减少能源消耗,其作用类似“羽绒服”。如果把人的身体看成是能够连续致热的工业高温窑炉,在寒冷的冬季,为了防止身体热量散失,人们通常需要穿着羽绒服来保温御寒;同理,在高温冶炼过程中,为了避免窑炉内热量过多损失,同样需要穿上“羽绒服”,即保温材料。那么,羽绒服并不产生热量,为什么能够保温呢?大家都知道,羽绒服的主要材料为鸭绒和鹅绒。大家仔细观察羽绒,可发现羽绒球状纤维上密布数以万计的细小气孔,这些气孔可以吸收大量空气,而空气为热之不良导体,因此可避免冷空气迅速穿透和体温的流失。另外,羽绒服羽绒蓬松起来以后的间隙可以形成隔离层,降低热量传递。因此,充绒量、蓬松度和重量是衡量羽绒服保温效果的三大要素,三者的核心均是形成多孔的材料结构。类似羽绒服,为了具备隔热保温效果,隔热耐火材料也需具备气孔率高、体积密度小和质量轻的特性,因此也被称为轻质隔热耐火材料。上述日常实例中,通过对羽绒服的作用及其原理的解析,进而引出本课程的重点,即隔热耐火材料的组成、结构及性质。

(二)Objective目标

课程学习目标是教学的抓手,通过明确学习目标,确定本环节学习产出成果,指导教师进行课程设计,帮助学生清晰了解学习方向,最终促进知识转变为能力[7-10]。

根据BLOOM教学目标分类法,本课程的主要学习目标为:(1)知识能力目标。掌握隔热耐火材料的隔热原理、材料结构及性质;(2)方法能力目标。能够运用所学知识,设计和制备出应用于不同高温窑炉的隔热耐火材料;(3)情感能力目标。通过揭示耐火材料的结构魅力,感受耐火材料的实用之美,从而激发学生学习兴趣和能动性,培养和提高学生创新性和科学研究及工程实践的能力,改善学习效果[11-14]。

(三)Pre-assessment 前测

前测是在课堂正式讲授之前,对接下来要学的知识和技能的了解程度及预习效果的检测。通过前测结果,可以了解学生学习效果,并针对性地进行教学思路、深度和进度的调整[15-18]。前测可以通过调查、提问、小测试或者讨论等方式展开。

在本节隔热耐火材料的制备原理的课程学习中,需要了解隔热耐火材料的一些知识,课堂中采用教师提问、学生回答的互动方式来进行,共测试了三个知识点。

(1)常见的隔热耐火材料有哪些?

(2)隔热耐火材料的结构?

(3)热导率和热容量概念?热传递的方式?

问题(1)和问题(2)是本次课的基础,如果熟练掌握了这些知识,那么就很容易了解本节课的学习重点。问题(3)是上节课学习的重点和难点,也是本节课即将学到的隔热耐火材料结构原理的基础。通过问题(3),能够迅速帮助学生对上次课进行回顾,加深印象,另外,也可为即将讲授“隔热耐火材料如何减少热传递,提高保温效果”相关内容做好铺垫。

(四)Participatory Learning参与式学习

参与式学习是通过多元化的教学手段,充分调动学生学习的积极性,让学生多方位参与教学从而掌握知识,高质量完成课程学习。通常的教学手段包括分析与讨论、案例研究、多种图片、小组学习、动手实践和视频讲解等。

本课程在实际教学的过程中,采用多种图片、视频讲解及小组讨论的方式,引导学生进行讨论和主动学习,充分了解隔热耐火材料的结构、性质和分类。讲授隔热耐火材料的结构时,采用的二维图片如图1所示;在讲授隔热材料分类、结构及应用场景时,可以采用网上视频进行协助教学,如图2所示(截图)。图片和视频讲解结束后,老师根据座位号,对学生进行分组,提出相应的问题:从材料结构角度层面,试探讨如何提高隔热耐火材料的保温性能?小组讨论的问题,既是本节课的核心内容,又是一种开放性的问题,能够引导学生带着真实的任务进入学习场景,以此增强学员的兴趣和求知欲,加深对知识点的理解认识。

(五)Post-assessment 后测

后测的主要目的是可及时了解学生的学习效果,对知识点的掌握是否达到了预期的教学目标。后测的形式也可以多样化,包括客观题、主观题、场景分析、课堂测试、头脑风暴、小论文和情景分析等[19-26]。

本节课的后测主要采用的是思考题的方式,给学生3~5分钟的时间进行思考,然后随机选择学生进行回答。思考题如下:(1)按材料的显微结构,隔热耐火材料可分为哪几种类型?(2)研制新型高效隔热耐火材料应考虑的原则有哪些?(3)隔热耐火材料制备过程中,应该注意哪些环节?

以上述题目进行后测,进一步让学生明确本节课的主要内容及教学目标,清晰课后复习的重点;同时,对于教师而言,能够及时掌握本节课的教学效果,并根据回答情况,掌握学生的学习质量,调整下节课程的教学方案。

(六)Summary 总结

总结是对本次课程教学重点内容进行扼要概括和延伸思考。该环节具备承上启下的作用,通过总结和提炼,对授课内容进行整理和回顾,同时使学生能够整合独立的知识点,前后知识间建立有机联系,进一步巩固学习成效[27-29]。