四螺旋理论下工科人才协同培养路径探析

作者: 王雅晶

收稿日期 2023-03-14

基金项目 江苏省高等教育学会2022年《江苏高教》专项重点课题(2022JSGJKT004)

作者简介 *王雅晶(1998—),女,山西太原人。博士研究生,主要研究方向为大学课程与教学。

摘 要

培养卓越工科人才是提升国家硬实力的重要保障,但产学研协同不足的问题正严重阻碍着当前我国工科人才的培养。麻省理工学院是世界工科人才培养的翘楚,基于“大学—企业—政府—公民社会”四螺旋理论对其人才协同培养模式进行分析,总结出4条路径:应对知识生产模式转型,推动跨学科超学科建设;促进科教产教有机融合,构建知识集群创新网络;找准院校发展定位,培育特色专业人才;共享教育资源反哺社会,培养问题意识与时代精神。

关键词

四螺旋;工科;协同培养;麻省理工学院;知识生产模式

中图分类号 G649.2 文献标识码 A 文章编号 1005-4634(2023)05-0068-06

新一轮的科技革命与产业变革为全球制造业的转型发展创造了重要的历史机遇,作为新兴制造业人才培养的源泉,高等工程教育也因此得到愈来愈多的重视[1]。2018年,我国出台《关于加快建设发展新工科实施卓越工程师教育培养计划2.0的意见》,明确指出要以新工科建设为重要抓手,加快培养卓越工程科技人才,提升国家硬实力和国际竞争力[2]。近年来,在一系列政策文件的引导下,我国新工科建设已取得巨大进步。但也应清醒地认识到产学研协同不足的问题依然严峻[3],大学、企业和政府专利合作强度低,学生和教师创业水平低,企业创新合作有限等问题正严重影响着新时代工科人才的培养质量[4]。

麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology,简称MIT)是高等工程教育的翘楚,连续5年位列QS全球工程与技术学科排行榜首位[5],其工程教育理念与人才培养模式代表了美国工程教育的最新发展方向[6]。20世纪80年代,以麻省理工学院为代表的美国大学提出“回归工程”理念,在这一理念的引领下,美国院校开启了以实践为导向的高等工程教育模式改革,其中尤其强调以产学研协同为主要特色[7]。基于此,本研究以MIT工学专业为例,依据“大学—企业—政府—公民社会”四螺旋理论(Quadruple Helix)对其卓越工科人才协同培养模式进行分析,以期为解决我国工程教育所面临的产学研协同不足问题提供依据。

[BT(1+1]1知识生产模式转型与四螺旋动力机制形成

“知识生产模式”是指“为知识而知识”的知识生产方式[8]。在知识经济时代,知识生产模式发生了一系列的重大变革。19世纪初,柏林洪堡确立了知识生产模式Ⅰ,此时大学是知识的唯一生产者,学科研究具有严格的范式。随着知识经济的发展,企业和政府对专业技术人员的需求增加,知识生产开始溢出大学的组织边界。19世纪中后期,知识生产模式Ⅱ应运而生。“大学—企业—政府”三螺旋为知识生产模式Ⅱ提供了动力,扩大了知识生产群体和知识扩散途径,形成了政府“自上而下”与个人组织“自下而上”的交互式创新模式[9-10]。随着高级知识经济时代的到来,三螺旋模式存在的合作模式单一、耦合能力欠缺等局限性开始显露[11],卡拉雅尼斯(Elias G. Carayannis)在此背景下提出“知识生产模式Ⅲ”概念与“四螺旋”模式。知识生产模式Ⅲ涵盖了更广泛的知识交流,强调基础研究、应用研究与科学研究的平行耦合[10]。四螺旋模式在三螺旋“大学—企业—政府”模式的基础上增加了基于媒体与文化的“公民社会”,旨在打造创新生态文化系统,促进科技、经济、文化、社会深度融合发展,以实现知识的民主化[12]。

在MIT的工科人才协同培养模式中,大学、企业、政府和公民社会4个主体相互配合、相互协作、相互支持,构成了良性循环态势,为各自和总体的目标实现贡献力量,产生了“1+1+1+1>4”的效应[13]。本研究以MIT工学专业为例,从大学的视角出发,通过分析大学、企业、政府和公民社会在四螺旋中扮演的角色,总结归纳MIT工科人才的协同培养路径。

2 麻省理工学院工科人才培养路径

2.1 大学的角色:跨学科、超学科的建设者

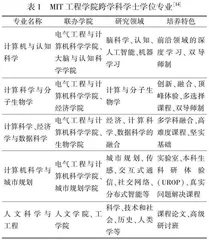

为满足社会对交叉学科人才的需求,MIT工程学院结合自身发展优势创办了5个跨学科学士学位专业,分别为计算机与认知科学,计算科学与分子生物学,计算科学、经济学与数据科学,计算机科学与城市规划和人文科学与工程(表1)。这些跨学科专业在设置上具有以下特点:一是关注社会研究热点,如人工智能、大数据;二是关注人与社会的可持续发展,如城市规划、科学、技术和社会。在培养特色方面,这些专业往往都具有较强的前沿性和挑战度,注重培养学生解决真实问题的能力。此外,充分的学业自主性和双导师制也为学生在感兴趣的领域深耕提供了支持与保障。

知识生产模式Ⅲ推动了大学“研究中心”的兴起[15]。MIT工程学院下设20个研究中心和实验室,如Deshpande技术创新中心、先进核能系统中心、材料研究实验室等,这些研究中心是“超学科”建设的核心[16]。研究中心的“超学科”研究在属性、种类、层次和维度上具有多样化的特点[17],来自不同专业的教师与学生在研究中心解决与社会发展紧密相关的重大问题,为企业、政府和公民社会提供研究成果与科技服务,并持续输出高质量的研究型人才。以Deshpande技术创新中心为例,该中心支持生物技术、生物医学设备、信息技术、新材料、微型技术和新能源的创新研究,自2002年以来,Deshpande中心已获得超过2000万美元的赠款,支持了超过170个MIT教师主导项目,攻克了众多科研难关[18]。

2.2企业的角色:科研项目、专业发展、创新创业、专业研究、教育延伸性服务的支持者

MIT工程学院通过与不同领域和不同规模的企业合作,推进工程教育与科学研究,提高社会影响力。企业与MIT工程学院建立合作的方式分为5种:支持科研项目、支持专业发展、支持创新创业、支持专业研究和提供教育延伸性服务(Educational Outreach)(表2)。

(1)支持科研项目。企业为大学提供实践指导和资金支持。以Super UROP为例,这一项目最早由电气工程与计算机科学学院创办,以满足学生对更深入的本科生科研的需求,是本科生科研(UROP)的升级版。在Super UROP中,学生参加为期一年的本科科研准备课程,该课程涵盖一系列学科,主要内容包括项目选择、创业、工程伦理等,参与项目的本科生将有机会使用研究生的科研设备并获得高级本科研究证书。在这一过程中,校内导师、研究团队和企业指导教师共同帮助学生提升专业能力和实践能力,为学生未来的深造、就业或创业奠定基础[20]。

(2)支持专业发展。企业与大学形成互惠合作关系。以Bernard M. Gordon-MIT工程领导力计划为例,该计划旨在培养未来工程领域的领导者。每年有超过120名本科生参与此计划,通过理论课程和实践练习提升工程领导力。学生在基于情境的、高度互动的企业环境中进行学习,学习内容依据学生、教师和企业指导者的反馈不断调整优化。在此过程中,企业为学生提供实习平台,也为自身培养潜在的员工和领导者。同时,企业还可以派遣员工参加MIT的短期职业发展课程,从中了解最新的学术研究成果和行业经验,培育员工和组织的创新意识与创新能力,拓展社交网络,寻求与学校或其他企业更深入的合作[21]。

(3)支持创新创业。企业为大学提供研究经费和指导团队。在MIT10万美元创业大赛中,来自MIT和波士顿地区的学生与研究人员需要经历“创业想法展示(pitch)—创业项目推进(accelerate)—创业项目展示(launch)”三场角逐,争夺10万美元奖金。在创业项目的推进和展示阶段,行业专家和经验丰富的企业家将为创业团队提供指导。MIT10万美元创业大赛汇集了风险投资家、连续创业者、企业高管和律师,他们为MIT提供人力资源、启动资金、商业计划反馈、指导服务以及媒体宣传[22]。在这些支持下,MIT创业团队从起步到壮大,产生了巨大的全球影响,其在世校友组建公司的年收入大约与世界第十大经济体的国内生产总值相当[23]。

(4)支持专业研究。企业与大学的合作提高了双方的市场影响力。以工业联络计划为例,该计划旨在通过各种社交活动创建校企信任关系,提高研究成果的商业影响。在工业联络计划中,学校与公司建立合作,共同制定合作计划,学校为企业提供持续的评估、建议和问题解决方案。与此同时,通过与企业合作,学校教师增加了自身研究的曝光度,帮助自身争取了更多的经费支持、研究支持和公众支持,为学生创造了更多的研究和就业机会[24]。目前,参与工业联络计划的企业数量接近600家[25]。

(5)提供教育延伸性服务。教育是企业与大学合作服务公民社会的重要途径,企业通过资金资助的方式为处境不利的学生提供参与科研的机会。以Lemelson-MIT资助计划为例,该计划自2003年起每年为处境不利的高中生提供高达1万美元的Inven Team捐款,帮助学生体验科学创造过程,该计划在培养弱势群体学生的创造力和STEM领域学习兴趣方面取得了显著成效[26]。

2.3 政府的角色:资金支持者与政策指引者

MIT历来有与联邦政府、马萨诸塞州、剑桥市和其他社区合作的历史。冷战时期,MIT一度严重依赖政府拨款,这种强依赖引发了MIT的人才质量危机,过度学术化的工程教育导致毕业生无法满足社会的现实需求[27]。冷战后,政府对MIT的资助锐减,MIT开始积极求变,寻求学术探索与社会需求的平衡点,开拓与政府、企业互惠合作的新模式。

如今MIT在“大学—政府”的关系中更加独立,政府为MIT提供资金支持和政策支持,MIT为政府输送高端人才,帮助政府解决实际问题。在资金方面,政府依然是MIT的主要资金来源,MIT约六成的研究经费来源于联邦政府、国防部、能源部、宇航局等的拨款[28],但企业、非营利组织和个人对MIT科研经费资助的占比也在不断提高[29]。在政策方面,政府出台政策为大学人才培养提供支持。如美国联邦政府出台的“美国创新战略”和“创业美国计划”就极大鼓舞了学生参与创新创业实践的积极性,为MIT引导学生创办小微企业、开展“大学—企业—政府”合作提供了契机[30]。

同时,MIT积极与政府开展合作,先进制造中心、先进制造技术创新研究院等科研研发中心为联邦政府输送了大量高端人才。此外,MIT工程学院也为政府制定先进制造业发展规划提供了依据[31],如MIT工程学院清洁空气汽车竞赛的研究成果就对美国《清洁空气法案》标准的制定产生了重要影响[32]。

2.4 公民社会的角色:潜在的创新者和文化的塑造者

由于缺乏公民社会的参与,知识生产模式Ⅱ在推动创新、提高GDP和创造就业机会方面受到越来越多的质疑,知识生产模式Ⅲ以及“大学—企业—政府—公民社会”四螺旋模式的出现则有效解决了这一问题。“公民社会”与“媒体”“文化”“价值观”等相关联[12],不仅强调在全社会营造一种可持续的,与教育、科研、科技、创新相关的文化和价值观,同样也强调拓展媒体传播渠道,促进知识流动与共享。

教育是MIT工程学院向公民社会提供服务的主要途径。MIT工程学院为K-12的学生提供高质量的STEAM课程资源,通过减少交通和参与成本等准入障碍,为青年人参与MIT的计划、倡议、项目和活动提供机会,帮助学生获得技能,适应新时代。在线平台也为MIT扩展教育服务提供了更多可能。MITx基于edX平台开发了大量优质的在线课程(MOOC),这些课程从基础STEM 课程、人文社科课程,到高级硕士学位课程全部覆盖。来自世界各地的学习者都可以免费参加课程,并以较低的费用获得经过验证的结业证书。为保证在线学习质量,MITx课程还为在线学习者提供了交互式的教育体验,包括提供即时反馈的交互式问题、讨论论坛等[33]。此外,MIT还建设了政府和社区关系办公室(Office of Government and Community Relations,简称OGCR),以协调MIT在剑桥市及其他地区的社区关系,为MIT所在社区提供服务。OGCR通过院校官网与社交平台进行宣传,免费向公众开放讲座、展览和表演,MIT工程学院为这些活动的开展贡献了力量[34]。