数学结构化教学要立足“三大脉络”

作者: 吴陶伦

摘 要:数学结构化教学,是以学生已有认知经验为基础,以把握学生学情为前提,从整体视角回顾、整合和提炼教学内容,关注数学知识之间、数学学科之间的关联,使学生在短时间内掌握知识、学会思考以及形成能力。数学结构化教学要立足经验脉络,以融入生活经验、迁移学习经验;立足知识脉络,以梳理知识点、凸显逻辑关联;立足方法脉络,以构建数学对象的研究路径、凸显学生的认知逻辑。

关键词:小数数学;结构化教学;经验脉络;知识脉络;方法脉络

数学结构化教学,是以学生已有认知经验为基础,以把握学生学情为前提,从整体视角回顾、整合和提炼教学内容,关注数学知识之间、数学学科之间的关联,使学生在短时间内掌握知识、学会思考以及形成能力。笔者以为,数学结构化教学要立足经验、知识以及方法“三大脉络”。

一、立足经验脉络

经验脉络指向学生学习经验与生活经验的发生和发展。小学阶段,虽然数学知识相对简单,但其抽象性和逻辑性的本质是不变的。对于小学生来说,他们对数学知识的内化和掌握还需要借助已有的认知经验。教师需要分析学情,选择符合学生经验的教学素材,促使学生从已有的经验出发,完成认知建构。

立足经验脉络,

关注学生已有的生活经验和学习经验,才能找准学生的学习起点,让学习走向深入。

(一)融入生活经验

新课标指出:“数学为人们提供了一种理解与解释现实世界的思考方式。通过数学的思维,可以揭示客观事物的本质属性,建立数学对象之间、数学与现实世界之间的逻辑关系。”

[1]立足经验脉络,可以使数学知识在生活经验的迁移中动态生长,使生活经验在数学知识的灵活运用中发生发展。

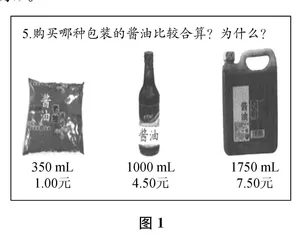

例如,苏教版小学数学六年级上册《认识体积和容积》一课有一道练习题(如图1

所示)。

图1

这是一道蕴含生活趣味的数学题。有学生这样回答:我会购买第三种包装,因为第三种包装的酱油容量最多,也不会太贵。又有学生认为:我会选第一种,因为第一种单价最便宜。这些想法都基于生活经验,但缺少“数学地思考”。因此,教师抛出这两种回答,组织学生讨论。对于购买商品,学生有丰富的感性认识,在讨论中学生发现:购买商品合不合算并不能单从容量或单价来看,而要将这两部分结合起来研究。有了这样的思考,学生借助三种单价之间的倍数关系计算对应的毫升数,发现:同样买4.5元的酱油,袋装可以购买1575毫升,而瓶装只能买1000毫升;同样买7.5元的酱油,袋装可以购买2625毫升,而壶装只能购买1750毫升。通过比较发现,购买相同单价的酱油,袋装可以购买的容量最多,因此最合算。

(二)迁移学习经验

学生的学习经验是在学科学习中不断积累与发展的。我们可以立足经验脉络,通过数学知识自主深化,促进学习经验不断迭代。教师应立足学生的学习经验设计教学,在引导学生增强自主解决问题能力的同时促进学习经验的发生发展。

关于“数”,学生在一年级翻开数学书本时便开始接触。从“认识100以内的数”到“认识万以内的数”,从借助生活经验一个一个地数,到十个十个地数,再到用计数器一百一百、一千一千地数,逐步渗透数值和位值的概念,“十进制”的种子悄然萌发。有了诸多感性认识与积累之后,学生开始在四年级下学期学习“认识整万数”。教师立足学情,引导学生迁移学习经验,试着自主通过拨一拨、画一画等方式表示出十万。新数的产生就是计数单位的累加,当学生遇到“十万”这个“新数”时,首先想到在万位上画10颗算珠表示十万。再给学生一段时间思考后,他们发现:万位上满十了,就要向前一位进一,从而产生新计数单位的需求——十万位,而一个十万就是十万。

学生将新旧知识相互勾连,在脑海里以某种方式组合起来,新的认知结构就在学生已有的学习经验中逐渐建立。学生迁移已有的认数经验,不断感悟数的认识的一致性,在计数单位的累加中产生新的数位,从计数单位及其个数的角度建构认知。

二、立足知识脉络

知识脉络的关键是重视“关系”。知识脉络既指向数学知识点的梳理,重视知识点的关系,打破单元壁垒,连点成线;又指向数学知识的逻辑关联,重视认知逻辑,承接认知结构,织线成网。布鲁纳强调:“不论我们教什么学科,务必使学生理解学科的基本结构。”因此数学结构化教学,关注数学的知识结构和内在逻辑结构,强调站在整体的视角进行教学。教师要立足知识脉络,串联相关知识点,打破单元知识之间的壁垒,帮助学生编织系统化的知识网络。

(一)串联知识点

我们可以立足知识脉络来串联知识点,在串联过程中体现数学知识的相互关联和逻辑层次。串联知识点时,我们可以单元为基本脉络,也可跨越学段以核心词和中心点联结多个学段中的相关知识。

例如,苏教版小学数学教材安排学生分三个阶段学习分数,即三年级上学期“识一个物体的几分之一(几)”,三年级下学期“认识一个整体的几分之一(几)”,五年级下学期学习“分数的意义”。教学时,要将三个阶段的内容视作同一知识脉络中的不同支脉,让学生在结构化的学习中完成内容的链接与学习。三年级对分数的认识,是在分东西的基础上产生的。当我们把一个苹果“平均分”给两个小朋友,每个小朋友获得的苹果数量不能用已有的整数来表达,那么分数应运而生。因此,三年级学生关于分数的认识源于生活直观,而在分一分、画一画的操作中,分数在学生心中种下种子、形成表象。在学生初步认识分数的概念后,五年级“分数”的知识引入“单位1”的概念,改变学生对于分数含义的生活化表达,

促使学生用更科学、严谨的方式去描述分数的含义。立足知识脉络,串联知识点,用直观的方式让学生体会分数本质的一致性,促进知识的再认识和再延伸。

(二)凸显逻辑关联

数学知识之间是存在千丝万缕的联系的,我们可以立足知识脉络,凸显数学知识之间的逻辑关联。教师把握核心概念并提出富有挑战性和充满创造力的问题,促使学生将关联概念互相联结,从而衍生出新的概念。

例如,教学苏教版小学数学四年级下册《运算律》单元时,教师将第一课时“加法交换律”作为核心概念进行教学,通过“创设情境—建构模型—举例验证—得出结论”的过程,引领学生体验加法交换律的产生和应用的过程。教学“乘法交换律”时,教师立足知识脉络,引导学生思考:加法有交换律,那乘法呢?鼓励学生将加法交换律的探究方法迁移到乘法交换律的探究中。学生容易发现乘法也存在相同规律,使得学生发现乘法和加法在本质上的一致性以及探究运算律时方法上的一致性。这样的教学方式,不仅强化了运算律,也联结了乘法和加法的内在含义,在开阔学生视野的基础上促进了数学结构化教学。

三、立足方法脉络

方法脉络注重数学问题的研究思路和线索,反映数学问题发生发展的基本规律,构建研究数学对象的基本路径。数学结构化教学中的方法脉络主要有数学对象的研究路径以及学生的认知逻辑。

(一)构建数学对象的研究路径

宏观层面来看,数学研究对象繁多,从结构化教学角度入手,研究思路大抵遵循“情境—问题—探究—联系—应用”。教师应该带领学生构建数学对象的研究路径,掌握习得数学概念的学习方法,帮助学生通过迁移掌握解决一类问题的方法。

例如,苏教版小学数学二年级上册《认识线段》一课,教师设计了这样一个现实情境:

如下页图2所示,小明从家到学校有三条路线,一条是曲线,一条是折线,一条是线段。并进一步明确了学习路径:要描述哪条路线上学距离最短,可以借助毛线“化曲为直”,将折线和曲线“拉直”,通过把长短不一的毛线拉直,再符号化地表达,感受像这样直直的、有两个端点的图形为线段;进而比较线段的长短,感受线段是可测量、有长度的。在这个探究活动中,学生经历了多次抽象,在图形和实物的联系中自主认识了线段的特点,解决了现实问题,在提升思维的同时感受到了学习数学的价值。

图2

因此,依据“情境—问题—探究—联系—应用”这样的方法脉络来组织教学,帮助学生抓住数学对象的基本研究路径,既有利于形成数学研究方法的一般性表达,又有利于

形成系统化的数学思维,促进学生数学素养的发展。

(二)凸显学生的认知逻辑

斯宾塞说过:应该引导儿童进行探索,自己推论,给他们讲的应

该尽量少些,而引导他们发现的应该尽量多些。教师依据学生的认知逻辑和思维发展特点,以问题为主线设计教学,帮助学生在层层深入的探究过程中自主解决问题,习得新知。通过这样的方法脉络组织教学,能够丰富数学知识的内涵,激活学生的思维,促进融会贯通。

例如,苏教版小学数学五年级下册《圆的认识》一课,教师依托学情,围绕“如何画圆”为主线设计教学。(1)使用身边常见的物品画圆。这是让学生初步感受圆的特征,感知数学与生活的关系。(2)使用圆规画圆。这是让学生初步掌握圆规画圆的方法,了解圆各部分名称。(3)用圆规画一个大一点的圆。这是让学生掌握半径、直径的特征,深化圆的认识。(4)用圆规画一个相同大小的圆。这是让学生感受半径决定大小,圆心决定位置。在结构化的学习活动中,学生自主解决问题,契合认知发展逻辑,在“如何画圆”的方法迁移中生长数学能力。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:6.