苏联红军二战前研制的冲锋枪

作者: 黄志聪研制冲锋枪的背景

1925年的苏联军事改革使其红军重新武装起来。轻武器是军队的基础装备,苏联炮兵总局的专家们密切关注着国外相关发展动向。因此,重整军备计划中包括研制冲锋枪的工作内容。在此基础上,1926年12月,炮兵设计局第五科与国家枪械学院枪械训练部共同制定了研制冲锋枪的技术要求,并在同年12月28日获得苏联高层的批准。批准文件中记载,冲锋枪需满足以下10个方面的战技指标要求:9mm口径;全枪质量为9磅(4.08kg);有效射程达500步;射速600~700发/分;可单、连发射击;50发容弹量的供弹具;发射手枪弹(可发射巴拉贝鲁姆手枪弹);射击过程中不需要更换枪管;方便的枪托和枪套;枪支安装有枪托。

然而,在口径的选择上出现了分歧意见:国家枪械学院枪械训练部的代表认为可以选择发射7.65mm勃朗宁手枪弹,因为该弹更轻,供弹具可容纳的枪弹更多,而炮兵设计局第五科的代表考虑到这些武器是为与敌人直接对抗而设计的,坚持选择发射9mm枪弹,因为该弹“更有效”。

冲锋枪的设计工作委派给图拉武器厂,该厂对这一决定并不完全满意,因为这是一个创造一种新武器的课题。

托卡列夫1927冲锋枪

在讨论使用什么口径的时候,托卡列夫认为,7.62mm纳甘转轮手枪弹的弹道性能并不比7.65mm勃朗宁手枪弹的差,并且可以大规模生产,决定研制采用这种弹的冲锋枪。1927年11月,托卡列夫提交了他的第一支冲锋枪样品进行测试。在测试中,托卡列夫冲锋枪未达到1926年的技术要求。1928年4月,射击场向军方报告了对该样枪的测试结果,但没有给出任何结论。于是,托卡列夫重新开始设计他的冲锋枪。

托卡列夫1927冲锋枪发射7.62mm纳甘转轮手枪弹,采用自由枪机式自动方式。双扳机机构控制单、连发射击。弹匣设在前握把后方,且弹匣的前半部分位于前握把的凹槽内。这是一个原创方案,但不太实用,因为在战斗紧张和寒冷的天气里,更换弹匣会出现问题。机械瞄具的设计简单但比较实用,由准星和翻转式照门组成,照门设有100m、200m射程。

捷格佳廖夫1929冲锋枪

1929年12月,枪械设计师捷格佳廖夫的1929冲锋枪首次进行了测试。该枪发射7.63mm毛瑟手枪弹,采用半自由枪机式自动方式。从本质上讲,捷格佳廖夫1929冲锋枪是DP-28轻机枪的小型化,一个容弹量42发的弹盘像DP机枪一样安装在枪身顶部。枪管被封闭在设有散热孔的护筒内,以避免烧伤使用者并提供较好的冷却效果。快慢机设在枪身左右两侧扳机护圈上方,抛壳机构装有挡板,将发射后的弹壳从抛壳口向下抛出。机匣前部设有小握把,可以舒适握持冲锋枪。

测试中,仅仅发射了德国Geco公司生产的300发7.63mm毛瑟手枪弹,最终结果令人失望。射击场的测试报告指出,该枪有4个优点和15个缺点。

其优点是:

(1) 几乎没有发射故障。

(2) 机匣后端封闭良好,可防止火药燃气和润滑油料溅到射手的脸上。

(3) 容弹量大——42发枪弹。

(4) 尽管瞄具不完善,但射击准确度很高。

缺点包括:

( 1 ) 冲锋枪较重,全枪质量3.78kg。

(2) 冲锋枪的外形尺寸笨重,让人握持不舒服。

(3) 弹盘很容易受到损坏。

(4) 装好的弹盘必须与武器分开携带。

(5) 不方便将弹盘与冲锋枪连接,特别是在黑暗中和不看武器的情况下。

(6) 不易迅速做好准备进行射击。

(7) 卡笋位置设置不方便,易伤手;复进簧簧力很大,很难将枪机拉到后方位置。

(8) 射击时旋转快慢机解除保险,有时会出现锁住扳机和射击故障。

(9) 扳机力很大,达到24N。

(10) 射击时,弹盘顶部的螺钉会遮住瞄准线和准星。

(11) 出现射击故障时,必须取下弹盘。如果使用者在站立状态,不便放置弹盘,特别是使用者在移动时,很不方便。

(12) 仰卧射击时,抛出的弹壳从地面反弹到使用者手上,有时会飞到射手的脸上或衣袖里。

(13) 扳机装置的拆卸和组装比较困难。

(14) 照门缺口的缝隙太宽,不适合精确射击。

(15) 枪托的安装不稳。

1930年6月5日,炮兵总局批准了测试场的结果,并指出捷格佳廖夫1929冲锋枪在射速、系统质量和单个零件等方面不符合要求。之后,在设计新样枪时,设计师托卡列夫、捷格佳廖夫、柯罗文、普里卢茨基(Prilutsky)及科列斯尼科夫(Kolesnikov)注意到了这些问题。

柯罗文1930冲锋枪

1930年6月,炮兵总局组织第三次测试。这次参与测试的阵容相当豪华,其中有托卡列夫1927冲锋枪、捷格佳廖夫1929冲锋枪、柯罗文1930冲锋枪。为了对比,炮兵总局将当时国际上最先进的冲锋枪、应用最广泛的冲锋枪与这些样枪一同测试,其中有汤姆逊M1928冲锋枪、莱茵金属MP19冲锋枪,其中,莱茵金属MP19冲锋枪的测试表现最好。

测试在1930年6月25日~7月13日期间进行,在测试捷格佳廖夫1929冲锋枪的同时,柯罗文1930冲锋枪也在靶场进行了测试。

柯罗文1930冲锋枪采用自由枪机式自动方式,当弹匣内的枪弹被打空后枪机停在后方,机械瞄具由准星和弧形表尺照门组成,最大射程500m。

在射击测试中(当然只是单发发射,因为柯罗文1930冲锋枪没有连发发射7.63mm毛瑟手枪弹的功能),柯罗文1940冲锋枪显示出与托卡列夫1927、捷格佳廖夫1929冲锋枪相同的结果。总的结论如下:“……操作坚固,单发射击的准确性不比托卡列夫或捷格佳廖夫冲锋枪差,后坐力一般,供弹装置令人满意,容易装弹,但枪的整体形状和尺寸相当笨重,携带不舒服”。说白了,柯罗文1930冲锋枪类似于一款放大版的手枪,注定是失败的。

1931年7月~1932年4月,捷格佳廖夫1931、BNK INZ-2、托卡列夫1931、2种柯罗文1931、科列斯尼科夫、普里卢茨基等7款配用7.62mm弹的冲锋枪在靶场进行了测试。测试的目的是“……确定这些枪在以下方面的主要性能:射击的准确性、操作的方便性、机构动作的可靠性”。

捷格佳廖夫1931冲锋枪

捷格佳廖夫1931冲锋枪采用自由枪机式自动方式,手动保险位于扳机护圈左侧前部,照门为缺口式,弧形表尺,采用容弹量25发的弧形弹匣供弹。

BNK INZ-2冲锋枪

BNK INZ-2冲锋枪的整体设计和自动方式与捷格佳廖夫1931冲锋枪无太大区别。主要区别是枪机和扳机装置略有不同。

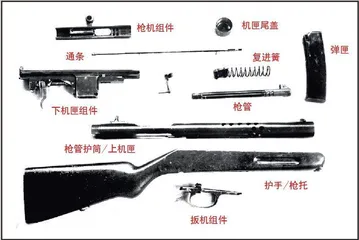

托卡列夫1931冲锋枪

1930年,托卡列夫在设计TT-30手枪时,发明了托卡列夫7.62mm手枪弹,该弹由7.63mm毛瑟手枪弹改进而成。

1931年,托卡列夫1931冲锋枪研制成功,该枪发射托卡列夫7.62mm手枪弹或7.63mm毛瑟手枪弹,采用枪管短后坐式自动方式,参照勃朗宁手枪的结构原理,枪管尾部偏移和复位实现开锁、闭锁,但没有像TT手枪在枪管后部设置的耳环式铰链,而是在枪机上设有两个凹槽,枪管上设有两个凸耳,凹槽与凸耳配合,完成闭锁动作。

手动保险位于扳机护圈后部。弹匣容弹量25发,弹匣两侧设有余弹量观察孔。机械瞄具很简单,其包括两个翻转式照门,可调整为50、100、200m射程。

枪管被封闭在护筒内,护筒上设有片状准星和翻转式照门。前、后背带环分别设在护手、枪托左侧(也可将前、后背带环分别设在护手下面、枪托底部),护手左右两侧均设有手指凹槽。通条安装在枪身左侧。

最初提供的弹匣容弹量为25、33发。在测试过程中,发射后的弹壳是向右上方抛出的,但当弹匣内的枪弹打空时,因弹匣问题而有时不能正常实现空仓挂机。