开掘“下位”习作知识,促进二次精准修改

作者: 戴乐乐

摘要:补偿性训练鼓励教师对学生习作进行全面评改,充分发现并暴露第一次习作中存在的突出问题,继续深入开掘“下位”习作知识,形成习作教学“补丁”,打通指向单元表达要素的言语“梗阻”。补偿性训练的基本思路为:关注习作“症结”,深挖习作方法;形成“补丁”支架,厘清习作重点;开发“下位”知识,明晰修改路径;优化评价标准,落实精准修改。

关键词:“单元习作练课堂”;补偿性训练;习作修改;习作评价

“单元习作练课堂”中的补偿性训练,鼓励教师对学生习作进行全面评改,充分发现并暴露第一次习作中存在的突出问题,继续深入开掘“下位”习作知识,形成习作教学“补丁”,打通指向单元表达要素的言语“梗阻”。在此基础上指引学生二次修改,促使学生积极开展经验总结与观察反思,强化习作实践。

一、关注习作“症结”,深挖习作方法

补偿性训练中,教师会结合学生已完成的习作,深入评估其中的关键语句和段落,提炼暴露出来的问题,给予针对性分类和全面性评价。此环节,主要是组织学生回顾前面学到的习作方法,并启发学生立足习作初稿中的“症结”,深入挖掘习作方法。

四年级上册第八单元的补偿性训练中,教师组织学生通过讨论,梳理出了堆砌感受、描写不够细致到位等问题,并通过习作讲评与讨论,引导学生从外在表现和内心想法两个角度,为他人提出合理的建议,逐步形成“习作补丁”。首先,围绕习作主题“我的心儿怦怦跳”,教师带领学生回顾前面重点学习的习作方法,结合学生的回答作出总结:把一件事情写清楚,需要按照事情发展的顺序,写清楚事情的经过;需要以身体变化的外在表现,传递内心想法。教师板书“外在表现”“内心想法”两个关键词后,引导学生再次梳理习作支架:结合身体外在变化,如动作、神态等,写清楚自己感受的变化过程;灵活运用教材中提供的成语、歇后语等素材。

回顾靶心性训练中的习作方法时,教师还带着学生梳理了初次习作时的评价标准:记叙有顺序,经过写清楚;表达有妙招,感受写清楚。同时,紧扣铺垫性训练中课文语句的训练点评价习作成果,为接下来的习作讲评奠基,顺势展开补偿性训练。

二、形成“补丁”支架,厘清习作重点

补偿性训练重在引领学生不断转化习作知识,由体现“怎么写”的程序性习作知识逐步转向指向“为什么写”的元认知习作知识。铺垫性训练中,学生已聚焦单元文本关键词句提炼习作方法;靶心性训练中,学生已初步完成习作。补偿性训练,转向结合习作选题统计表等“补丁”支架,从学生选择最多的话题出发,引导学生对照评价标准开展小组互评,并在习作纸上进行同伴批注,选出学习小组内最优秀的习作初稿。之后,由优秀作者面向全班朗读自己的习作,汇报习作顺序以及想要重点突出的部分,其他学生交流该习作中所体现的变化过程,同时借助表格、鱼骨图、山形图等“补丁”支架,再现习作重点。

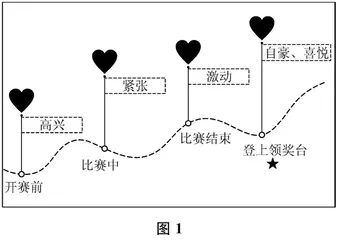

训练中,教师借助习作选题统计表,指引学生按照事件对习作选题进行分类。数据显示,以“登上领奖台”为选题的习作篇数最多。于是,教师以“登上领奖台”为示例,根据“记叙有顺序,经过写清楚;表达有妙招,感受写清楚”的评价标准,发动每个小组推选优秀习作。其中一个小组推选的优秀习作作者面向全班朗读自己的习作,阐明自己是以“比赛前—比赛中—比赛结束—登上领奖台”的顺序行文的,凸显了自己“高兴—紧张—激动—自豪和喜悦”的心情变化过程,重点描写了自己登上领奖台时的“紧张”与“激动”,如“心都提到了嗓子眼儿,感觉快要迸出来一样”“黑压压一大片,同学们的眼睛全盯着我”“心里很自豪,感觉比吃了蜜糖还要甜”“嘴唇却紧张得直颤动”“脑子里已经一片空白”几个语句,使内心的“紧张”“激动”透过具体的神态、动作等外显。对于这篇优秀习作,小组做了细致的摘录和批注。例如,针对开头“一年一度的运动会又到了,操场有的人在做着热身,有的人在等候检录,有的人在跳远……真是热闹非凡”,小组的批注是“开头完整、清晰”;针对奔跑时的精彩句段“终于轮到我上场跑步了。周围仿佛一下子安静下来。枪声一响,我撒腿就跑,好像变成了火箭。操场上到处都是呐喊声。一个,两个,三个……我慢慢超过了其他选手,冲过了终点线。我好像听到了班级同学的欢呼声。这时,一阵微风吹过,操场边的树沙沙沙地奏出美妙的乐章,它们是在为我欢呼,为我喝彩”,小组的批注是“听到枪声后,‘我’的动作说明了作者当时内心的紧张以及奔跑的迅速”“环境衬托,体现出‘我’冲过终点线时的激动”;针对站在领奖台上时的精彩句段“走上台,我面对台下站立,心都提到了嗓子眼儿,感觉快要迸出来一样。这时,我偷偷地往台下一瞄,呀,黑压压一大片,同学们的眼睛全盯着我。突然,我高高抬起头,露出笑脸,心里很自豪,感觉比吃了蜜糖还要甜。我的脸上挂着微笑,但嘴唇却紧张得直颤动。我努力让自己冷静下来,但脑子里已经一片空白”,小组的批注是“这段话中的夸张写法,重点体现了‘我’内心按捺不住的紧张与激动之情”“‘我高高抬起头……’这句话中的‘比吃了蜜糖还要甜’夸张地写出了‘我’登上领奖台时的自豪,非常生动”“从‘嘴唇颤动’‘脑子空白’两个不同的感官角度,写出了激动、自豪、紧张”。

结合小组的讨论,教师和学生一起梳理习作知识,在“心跳图”(见图1)的方框中填入关键词,形成“补丁”支架,使思维、感受等外显,让学生对优秀习作的表达顺序和习作重点有了更为直观的感受。

结合讲评与梳理,小组分别从作者和读者的双重视角交流,思考可以从优秀例文中学到什么,还可以提出哪些意见或建议等。表1再现了不同学习小组的反思性观察和教师点评。

用优秀习作为指导范例,通过学习小组内作者与读者的有针对性的交流,学生很快就梳理出了自己习作中的问题。除了展示优秀例文外,补偿性训练还可以挖掘单元文本中精彩的语段或教师所写的“下水文”,引导学生厘清习作重点。

三、开发“下位”知识,明晰修改路径

补偿性训练讲求从问题梳理、优秀习作学习转向开发解决问题的“下位”知识和相应支架。教师可以继续发挥学习小组的作用,就大部分中等水平学生的习作展开交流讨论,找一找初稿中的问题,提炼出“下位”知识,明晰修改路径。

这一单元的补偿性训练中,教师以习作选题篇数排名第二的“一个人走夜路”主题入手,选取中等水平的习作,指向第二轮修改。教师邀请学生朗读自己的习作初稿,再由学习小组讨论优化。例文如下:

天黑了,我一个人走在回家的路上。走着,走着,突然身后响起了一个声音。我回头一看,身后似乎有一层薄雾笼罩着,什么也看不见。我只好回头继续走,怀里像揣了只兔子,不得安宁。路灯一闪一闪的,不知道是坏了,还是怎么回事。我的心提到了嗓子眼儿,似乎要从嘴里跳出来。正在这时,路灯突然不闪了,雾也散了。走进小区,我看到家里的灯亮着。我借着路灯的灯光走回家去,逐渐恢复了平静。

这篇例文从“听到声音”“回头看”“路灯一闪一闪”三个主要环节出发,关注了人物心理的变化过程。学习小组讨论过程中,师生分别提炼出感官拆分、想象画面、夸张表达、鲜明对比四个“下位”知识,明确了修改路径,提出了具体的修改建议。相关内容如表2所示。

以例文为载体,通过学习小组开发“下位”知识,指引学生在对比、交流中再次审视自己的习作,对于他们完善习作大有助益。

四、优化评价标准,落实精准修改

补偿性训练的最后节点在于组织学生对自己的习作进行二次修改与评价。在靶心性训练的评价标准之上,补偿性训练结合新开发的“下位”知识,对习作内容和评价标准做进一步优化。此优化过程,由师生在学习小组内共同完成,以保证评价的真实性、客观性与全面性,更加体现习作讲评与修改的综合性。定稿后,教师还会借助互联网及相关软件,鼓励学生参与习作展示,如办班报、出作品集、跨年级分享等,让习作讲评与修改不止步于某一时间或空间,而是持续优化。例如,学习小组对《一个人走夜路》的初稿给予评价,与作者深入交流,肯定了其表达有序和聚焦感受这两点,也对其在身体变化的细化与内心想法的多元表达这两方面提出了建议:针对“天黑了,我一个人走在回家的路上。走着,走着,突然身后响起了一个声音”一句,建议补充像“我的后脊梁一阵阵发冷,手心里全是汗水”这样的句子,理由为“通过凸显感官变化,从‘后脊梁发冷’‘手心全是汗水’两个细节,聚焦‘害怕’这一关键感受,突出其起始程度”;针对“我回头一看,身后似乎有一层薄雾笼罩着,什么也看不见。我只好回头继续走,怀里像揣了只兔子,不得安宁”一句,建议补充像“我第一次感受到了那种心儿怦怦乱跳的紧张感,一时僵手僵脚,手足无措”这样的句子,理由为“凸显感官变化,通过‘心—手—脚’之间的关联,体现害怕这一感受的变化过程,把紧张感写得更为具体、清楚”;针对“路灯一闪一闪的,不知道是坏了,还是怎么回事。我的心提到了嗓子眼儿,似乎要从嘴里跳出来”一句,建议在句子后面补充像“我的心跳得更厉害了,我生怕它跳出来,赶忙用手拍了拍胸脯,试图让它安静下来”“天呐!莫不是真的有妖怪在黑夜里抓小孩儿?”“万一有坏人怎么办,或者路边的井盖突然被掀开,从地下冒出来一个怪物怎么办?”“一瞬间,各种可怕的念头都从脑海里冒出来,让我毛骨悚然。我赶快停止了想象,免得把自己吓坏了”等凸显内心感受的句子,理由是“可以借助,夸张地写出害怕的感受及其变化;可以回想当时的场景,大胆想象, 借助夸张的方式,充分表现出作者的内心感受已由‘紧张’进一步升级到了‘恐惧’,既符合表达特点,又为读者提供了想象空间,能引起他们的共鸣”。到结尾处,学习小组还建议融入像“小区里一片安静”“当家里人打开门的时候,我才逐渐恢复了平静”,理由是借助环境的鲜明对比,可以将前面的神秘、紧张与恐惧,同后面的宁静、温馨与平静相映衬,更加凸显出作者内心感受的变化过程,更具真实感、现场感。

从学习小组的评价可以看出,修改后的二稿已经从“多个角度细致描绘身体变化”“多种方法体现内心想法”两个方面做了明显提升,层次更加分明。针对重点问题进行的补偿性训练,让学生在修改过程中发现了自己和他人的不足,提升了习作赏析与修改能力。

最后,学生进一步优化二稿,完成后工整誊写。教师借助互联网,利用“美篇”App及班级公众号,在班级和全校展示学生作品,更好地激发了学生的习作兴趣。

补偿性训练从四个节点开展习作讲评与二次修改,一方面提高了学生对习作内容的关注与整合,改善了习作中内容空洞、逻辑混乱等问题;另一方面也为教师的习作指导提供了新的思路,使习作教学活动延伸到了更为广阔的生活空间中,为习作知识的“下位”开发和指导提供了更多选择。

参考文献:

[1] 赫子萱.学习圈理论在小学记叙文写作教学中的应用研究[D].长春:长春师范大学,2019.

[2] 严奕峰,谢利民.体验教学如何进行——基于体验学习圈的视角[J].课程·教材·教法,2012(6).

[3] 吴勇.统编小学语文“单元习作练课堂”的课程建构[J].语文建设, 2022(2).

[4] 吴勇.写作支架:走向言语实践的习作教学——统编版习作教材助力系统的教学探索[J].小学教学设计,2019(34).

[5] 邓彤.微型化写作教学研究[M].上海:上海教育出版社,2018.