小学数学结构化学习的内涵、问题及对策

作者: 丁洪

[摘 要]结构化学习具有整体性、层次性、有序性和稳定性的特征。整体视域缺乏、层次联结缺失、有序表征缺位和稳定评价缺席等问题,会造成学生结构认知“不全面”、结构生长“不通透”、结构理解“不充分”和结构反思“不灵动”。教学应着眼整体视域、着力层次联结、着手有序表征、着重稳定评价,助力学生思维结构从工具转变为素养。

[关键词]结构化学习;结构思维;数学化经历;核心素养

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)08-0001-04

结构是事物存在的基本方式,也是一个重要概念和研究视角。数学结构的生成、勾连和拓展,是发展学生结构思维的重要内容,也是培育学生数学素养的有效载体。《义务教育数学课程标准(2022年版)》明确指出,教学需要“基于抽象结构,通过对研究对象的符号运算、形式推理、模型构建等,形成数学的结论和方法,帮助人们认识、理解和表达现实世界的本质、关系和规律”。如何将“冰冷的”数学结构转化为“火热的”数学思考?笔者尝试通过“追本溯源—直面现实—优化策略”的过程,弄清结构化学习“到底是什么”,剖析结构化学习“问题在哪里”,明确结构化学习“可以怎么做”,以此增强教与学的底气和活力。

一、结构化学习“到底是什么”

结构化学习是指基于知识本体、课程本意和学生本位,研究数学对象自身各种要素之间的相互关联以及作用方式,侧重考量研究对象构成要素的数量比例、排列次序、结合形式以及变化规律,以基础学力与素养导向贯穿始终的学习方式和方法。从整体性、层次性、有序性和稳定性四个方面去理解结构化学习,能够触摸其概念本质,通透结构认知。

(一)整体性

数学研究对象内部要素关联方式的内在规定性集中反映了数学结构的本质属性,同时也决定了结构化学习的底层逻辑,即“整体性”。一般系统论的创始人贝塔朗菲认为,“系统整体不等于各孤立部分的总和”。如果将系统整体解构成孤立部分,可以窥探数学要素的个性特点,而将孤立部分重构于上位整体,则可以把脉数学要素的有机联系。

以“数与运算”专题的结构化学习为例。首先,计数单位的建构规则整体关联。计数单位可以追本溯源为“实物”和“状态”两个序列。“实物”序列的计数单位生活意蕴较浓,它以单位“1”(整体)为基准建构,通过单位“1”的十进制累加产生整数单位,通过单位“1”的十进制细分产生小数单位,通过单位“1”的任意整份数均分产生分数单位,这类单位序列起点相同、需求互补。“状态”序列的计数单位数学意蕴较浓,它以“0”(原点)为分界创造,描述和记录位于分界的左右、上下和高低等状态,这类单位序列起点相同、意义相反。其次,单位个数的运算规则整体关联。单位的个数的运算可以分类为累加和递减两个方向。单位个数累加的基础形式是加法运算,递减的基础形式是减法运算,乘、除法只是加、减法的简便和高级形式而已。需要注意的是,加法、减法运算是相同计数单位的直接累加或递减,乘法(除法)运算则需要先用“单位×单位(单位÷单位)”确定新单位,再用“个数×个数(个数÷个数)”确定新个数。换个角度来看,单位个数的运算都可以拆解为“表内加减法”和“表内乘除法”的口算,化繁为简,由分到合,这方面四则运算也是内在一致的。显然,整体把握数学内部要素的关联方式,有助于学生对结构化学习的本质理解。

(二)层次性

结构化学习经历从简单到复杂、从低级到高级的过程,一般分为横向和纵向两种层次。横向层次注重同级结构的侧面性理解,体现相关、相联和相补的融合关系;纵向层次注重高低结构的等级性理解,凸显包容、发展和深入的递进关系。两种结构层次在一定时空里纵横交汇、编织成网、架构成体,反映了数学结构的多样与统一。

以长方形的结构化学习为例。首先,从横向层次看,学生需要经历“认识—测量—位置—运动”四个阶段。具体来说,长方形的认识侧重图形的抽象,从外观“长长方方”的简单辨认,渐进为“有四条边,对边相等”和“有四个角,都是直角”的特征概括。结构体验从“定性”走向“定量”。长方形的测量侧重图形的大小,既确定“一周边线的长短”,又确定“面的大小”。外“线”内“面”,“合”而不同,但是“定单位、去测量和得结果”的度量路径相同,结构体验从“殊途”走向“同归”。长方形的位置侧重图形的定位,主要借助数对确定四个顶点的相对位置,对比“同行不同列”和“同列不同行”的数学信息,可以推理出长方形的形状、周长和面积。结构体验从“定点”走向“定形”。长方形的运动侧重图形的关联,平移“走直线”,对应点、线“等距离”变化;旋转“绕点转”,对应线“等角度”变化;轴对称“玩对折”,对应点、线“等距离”分布;放大或缩小“巧判断”,对应边“等比例”变化。变中有不变,感受数学美,结构体验从“无关”走向“相关”。其次,从纵向层次看,长方形的学习可以下位解构为点、线的关系判断,上位重构可以发展成长方体的认识、测量、位置和运动。前后一致、上下贯通,结构体验从“碎片”走向“系统”。显然,纵横交错的层次经历与深度体验,有助于学生结构化学习的通透认知。

(三)有序性

结构化学习研究数学要素的数量比例、排列次序、结合形式以及变化规律,通常表现为空间上的序列呈现和时间上的顺序认知。序列呈现剖析知识“从哪来,到哪去”,侧重学习的逻辑性、归属性和等级性,“科学的数学”意蕴较浓。顺序认知经历知识“先学谁,再学谁”,侧重学习的规划性、生成性和层次性,“育人的数学”目标明确。

以“除数是两位数的除法”的结构化学习为例。首先,从序列呈现看,“表内乘法和除法”“除数是一位数的除法”和“两位数乘两位数”是必要前提。在口算除法中,整十数、整百数除以整十数可以转化成表内除法,单位大小虽然发生改变,但是个数运算的过程完全相同。在笔算除法中,虽然判断被除数的前几位数随除数的大小在动态调整,但是“除到哪一位,商写在那一位上”和“余数必须比除数小”的运算规则一脉相承。后续学习的相关内容有“小数乘法和除法”“分数的基本性质”和“比的基本性质”,结构关联、对比和互补的意图明显。其次,从顺序认知看,一般先学口算,再学笔算;先学商是一位数的,再学商是两位数的;先学没有余数的,再学有余数的;先学不调商的,再学要调商的;先学正确求商的方法,再探究商不变规律。但是,具体到不同版本教材,编排又各具特色。对于口算除法,人教版教材注重口算与估算的结构对比,引导学生发现“被除数稍大一点,除数不变”或者“被除数不变,除数稍大一点或稍小一点”,以形成估算认知;青岛版教材注重将实际问题转化为口算,引导学生判断“往大看298吨,看成300吨,6次能运完。实际要运的比300吨少,所以6次肯定能运完”凸显推理意识。在笔算除法中,同样是“四舍五入”求商,苏教版教材注重“线性递进”,从“一试就准”到“先试再调”,助力结构顺应;人教版教材注重“板块推进”,从“四舍试调”到“五入试调”,达成结构同化。显然,有序性的深刻解读与生动演绎,有助于学生结构化学习的精准表征。

(四)稳定性

结构化学习具有自我调节、自我组织和自我更新的特质,它的稳定性是相对的,表现为阶段封闭、有序扩张和前后一致,最终凝练为结构认知的确定性。概念、判断和推理是结构认知的基本形式。事物本质属性的概括抽象形成概念,事物各种关系的区分识别适用于判断,从已知判断得到未知判断依靠推理实现。三者共同作用,可培育学生理性精神。

以“认识三角形”的结构化学习为例。首先,从概念建构看,在线段和角的认知基础上,逐步揭示三角形内涵——“三条线段首尾相接围成的图形”,刻画图形的空间本质;在垂线的认知基础上,学习三角形的高,感受顶点到对边的距离唯一,间接反映“三个顶点不在同一条直线上”的要求,明确点的空间位置。其次,从关系判断看,一是边的长短关系,通过数据收集、整理和对比,发现“两条短边长度之和大于第三条边”的简化判断,确定边的空间关系,并知道如果“等于”或“小于”,则对应判断“三边一条线”或“三边有缺口”;二是角的大小关系,通过测量、折合、撕拼,发现三角形的形状、大小不一样,但是内角和的总量不变,凸显角的空间构造。最后,从推理意识看,一是标准的建立,在求多边形的内角和时,选用1°的角作标准,可以先测量多边形每个角的的角度再累加,但是这种方法难以避免误差且过程复杂;选用360°的图形作标准,则会出现标准执行不彻底的县;选用180°的图形作标准,可以将n边形解构成(n-2)份,标准前后贯通,推理意识得以激活。二是标准的运用,除了从多边形的一个顶点出发构造出(n-2)个三角形,也可以从边上任意一点(不包括端点)出发构造出(n-1)个三角形,还可以在多边形内部任意一点出发构造出n个三角形,构造形式不一样,但是(n-2)×180°=(n-1)×180°-180°=n×180°-360°,内在道理却相通,推理意识得以盘活。显然,结构认知的路径塑化和提质增值,有助于学生结构化学习的素养达成。

二、结构性化学习“问题在哪里”

通过课堂观察、案例分析和梳理归类,可以发现学生的结构化学习存在整体视域缺乏、层次联结缺失、有序表征缺位和稳定评价缺席等情况,这些问题容易造成学生结构认知“不全面”、结构生长“不通透”、结构理解“不充分”和结构反思“不灵动”。问题是挑战,也是机遇,客观记录有助于聚焦和剖析。

(一)整体视域缺乏,结构认知“不全面”

整体观念是结构化学习的基础和常识,更是一种要求和高度,主要表现为全局视域、系统思维和多元表征。目前,课堂上出现了一些行为偏差,比如在“用数对确定位置”的教学中,注重知识形式,强调“先列后行”以及逗号、小括号的书写规则,忽视“平面上点的位置与数对一一对应”的内容本质,学生的结构认知“不得要领”;在“认识2、3、5的倍数”的教学中,注重结果运用,强调“只看个位上数的特征,判断2和5的倍数”或“要看各位上数字之和的特征,判断3的倍数”,忽视“十进制计数结构分析”的原因探寻,学生的结构认知“不讲道理”;在“圆的面积”教学中,注重静态接受,强调“把圆转化成近似的长方形计算面积”,把可能变成唯一,忽视“还可以将圆转化成三角形、梯形等”的动态建构,学生的结构认知“不见主体”。除此之外,注重阶段结论,忽视全程体验,学生的结构认知“不能关联”;注重学科知识,忽视实践运用,学生的结构认知“不可持续”等问题也比较突出。显然,缺乏整体视域的结构化学习容易催生自学虚化、探究虚弱和结论虚设,学生的结构认知不深入在所难免。

(二)层次联结缺失,结构生长“不通透”

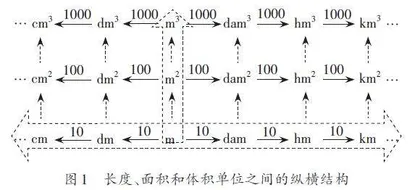

层次联结是知识结构生长的需要,虽然存在纵横之别,但是建构逻辑是前后一致、螺旋上升和紧密联系的。目前,课堂上出现了一些教学误区,比如在“度量单位”专题中,长度描述空间距离,定量指向一维空间,但是“毫米、厘米、分米和米”相邻单位之间的进率是10,“米和千米”之间的进率却是1000,进率不统一造成学生认知困扰,学习若仅从生活情景建构,结构生长将“形式单一”;面积描述物体表面大小,定量指向二维空间,这里存在两个不统一,一是“公顷”单位的形式,二是面积单位的进率,学习若仅从现有概念出发,结构生长将“浮于表面”;体积描述物体所占空间大小,量化指向三维空间,虽然常用体积单位之间的进率相对统一,但是进率产生的原因未能深究,学习若仅从有限对象开展,结构生长将“就事论事”。该如何改进教学?如图1所示,可以增加“十米”“百米”“平方十米”和“平方百米”等单位缝合结构断层,可以增加“立方十米”“立方百米”和“立方千米”延续结构生长,这样以国际单位制基本单位“米”为起点,横向有序、纵向对应、浑然一体,辩证共识“数学创造的严谨性”与“生活实践的适用性”。显然,缺失层次联结的结构化学习容易催生感知断片、体验断序和认知断层,结构生长不通透如影随形。

(三)有序表征缺位,结构理解“不充分”

有序表征是结构化学习的操作关键,需要处理好“序列呈现”和“顺序认知”的客观矛盾,以便充分理解数量关系和空间形式。目前,课堂上出现了一些行为紊乱,比如在“长方形的周长”学习中,学生一般经历“自然结构”和“加工结构”两个层次,前者侧重运算与概念的吻合,的表征形式相对原始和生态,结构理解“表里如一”;后者侧重将运算对象进行分类和加工,以对边相等为标准,以邻边长度和相等为标准,表征形式逐渐概括和精密,结构理解“另辟蹊径”。知识还有“历史结构”和“现代结构”,它们也需要有序表征,比如在“三角形的面积”学习中,先经历“用两个完全一样的三角形拼接成一个平行四边形”,在确认“等底等高”和“倍拼转化”的基础上,再推理得到,是“现代结构”,结构理解“有理有据”;教师还可以引导学生积极阅读、欣赏和对比刘徽“以盈补虚”的方法,体会“等底半高”“半底等高”的“等积转化”,再推理得到或,是“历史结构”,结构理解“殊途同归”。应该说,准确、简明、抽象是有序表征的必然走向,过程蕴含着“更大的普遍性、更大的严格性、更大的简单性”的价值诉求。但是,将“加工结构”和“现代结构”作为学习的唯一目标,轻视“自然结构”和“历史结构”的独特价值,将“主角”降格为“配角”,将“互补”误认为“取代”,这样的想法不成熟、这样的做法不可取。显然,缺位有序表征的结构化学习容易催生急功近利、丢失源头活水、忽视对比体验,结构理解不充分的现象接踵而至。