从《步枪史》看近代枪械发展

作者: 马式曾

恩格斯曾在160多年前写过《步枪史》(写于1860年10月~1861年1月,收录于《马克思恩格斯全集》第15卷)一文,其从步枪的战斗性能需求出发,论述了膛线的产生、球形弹丸到卵头柱形弹丸、底部扩张型弹头、瞄准镜的加装等,全面总结了步枪前装阶段发展历史,也为后装枪的出现做了归纳,明确指出步枪的发展方向是提高战斗射速和射击精度。时至今日,现代步枪发展仍未脱离《步枪史》所总结的思路,只是对人机工效、操控便捷性要求更高而已。

从《步枪史》可看出近代枪械经过如下发展历程。

直线膛线到螺旋膛线

1498年,德国莱比锡博物馆的一份文献记载,维也纳一个名为凯尔奈(Caspar Kollner)的人在枪管里刻制过直线膛线。他这样做的主要目的是为了尽量让铅丸塞满枪管内膛,从而保证气密性,增加射程;同时加工膛线便于从枪口快速装入弹丸,并且膛线可容纳发射后的火药残渣,加快装填速度。

尽管有了直膛线的记载,但直到18世纪,战场上冲锋的士兵大量使用的是仍是前装滑膛步枪,例如英军在1722~1838年装备的是布朗贝斯(Brown Bess)燧发枪。

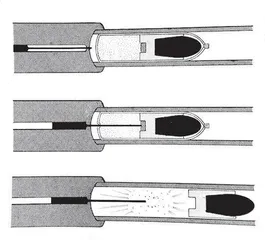

后来,由于螺旋膛线的出现,步枪的性能发生了根本变化。发射时,枪膛就像一只螺母,浸油纸包裹的弹丸紧贴膛壁,被火药燃气向前推进,像一个螺栓一样被迫旋转,飞出枪口,在空中围绕着它的飞行轴线保持旋转运动。人们很快就发现,这种使弹丸作旋转运动的方法,能大大增大射程和提高射击精度,因此螺旋膛线很快就代替了直线膛线。前装线膛枪的精度提高许多,射程也有增加。但火药和油纸包裹的弹丸塞入枪管的过程费时长,不适合面对面作战,却是猎取鹿和羚羊的猎人们所喜用的工具。只是在某些部队的少数优秀射手中,前装线膛枪才被作为特殊的军用武器。

球形弹丸到长弹丸

有了螺旋膛线,相比于球形弹丸,长弹丸的优势开始显现:相同质量情况下,长弹丸的断面比球形弹丸的断面小得多,因此它所遇到的空气阻力也就比球形弹丸小;它的头部可以做成尖形的,以使这种阻力减少到最低限度,如同梭镖或箭矢一样飞行。这样做的结果是,此种弹丸由于空气的阻力而失去的速度比直径相同的任何球形弹丸都少得多,因而在既定的距离上弹道也低伸得多(也就是说弹丸的飞行路线对于敌人要危险得多)。

长弹丸的另一个优点是,它与膛壁的接触面比球形弹丸大得多。因此,长弹丸能更好地嵌入膛线,而这也就可以减小膛线的深度,这点有利于武器的擦拭。

最后,在弹丸质量相同的情况下,发射长弹丸的枪的口径可以大大缩小,而且可以将枪管制造得更加坚固。枪愈坚固,就能愈好地承受火药燃气的作用,后坐力就愈小,口径缩小后也能够采用较多的装药,这样就使弹丸具有较大的初速,从而保证获得较低伸的弹道。

米尼厄弹头的出现

长弹丸比球形弹丸具有明显的优势,但是,要将长弹丸从枪口装入枪管却不是容易的事,费时较长,而且立姿装填时易遭对方射杀。

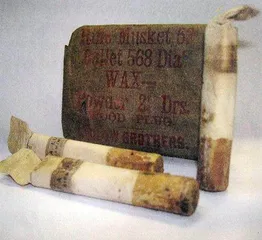

1847年, 法军上尉米尼厄(Charles Claude Etienne Minie,1804~1879年)与同事德尔维格涅(GustaveDelvigne)共同研制出米尼厄式铅弹头。其尾孔内有一钢杯,发射时弹头尾部膨胀,使弹头外侧紧密嵌入膛线,可充分利用燃气能量,提高了射程和精度。于是各国竞相仿照,制造出各种不同的类似弹头枪弹。例如英国的3.5万支M1851米尼厄前装线膛枪,口径17.8mm,4条膛线,枪管长990mm,弹头初速305m/s。同样射击人体大小的目标时,普通士兵用旧式滑膛枪,顶多能击中100m处的敌人,而用线膛枪发射米尼厄弹头,命中距离就可增加到250m,而技术娴熟的射手能增加到400~500m。

采用底部有锥孔的米尼厄弹头既实现了长弹头的快速装填,解决了装填费力费时问题,又利用了螺旋膛线的优点,获得了比较低伸的弹道,而且膛线可制造得很浅,枪膛容易擦拭。

英国历史上的一次血腥事件与发射米尼厄弹的M1851前装枪有关。1857~1858年,英国统治印度期间,雇佣军装备的是英国M1851/M1853前装步枪,发射前需要射手将弹药纸包的火药端用嘴咬破,才能把火药倒进枪膛。由于弹药包纸经过猪油或牛油浸泡处理,印度籍的士兵们因宗教观念,对猪油、牛油十分憎恶,促使本土部队哗变。此次哗变遭到英帝国镇压,造成数以千计人员死亡,成为英国历史上血腥章节之一。

1840年代的三支后装枪

垂直螺孔的后装枪——弗格森步枪

英格兰军人弗格森( P a t r i c kFerguson,1744~1780年)1776年获准一支后装枪专利。弗格森后装枪的具体结构是在线膛燧发枪的弹膛部位,垂直拧上一个大螺栓,螺栓封住膛尾。射击前需要拧下螺栓,露出膛尾,火药与弹丸从螺孔塞入弹膛,再将螺栓拧紧,即可瞄准,然后扣动扳机射击。

该专利得到英国军方认可,由伍尔威治兵工厂少量试制100支弗格森线膛燧发枪。该枪在世界上最先实现了火药和弹丸从枪管后端装填,缩短了从枪口装发射药及弹丸的漫长操作时间,射手卧姿情况下也可装填,从而减少了在战场上遭遇被射杀的危险性。但由于这种步枪操作麻烦,螺纹容易烧蚀,前后总产量只有300支。

1777年,弗格森带领装备弗格森线膛燧发枪的百人小分队参加镇压美国独立的战争,在战场上曾因一时判断失误,错过了击毙美军统帅华盛顿的机会。后来,弗格森在战斗中被美军狙杀,他所领导的后装步枪分队随之解散,英军仍大量使用前装枪。

转轮弹膛的后装枪——柯尔特转轮手枪

1835年,美国人塞缪尔·柯尔特(Samuel Colt,1814~1862年)在1818年美国人克利尔(Elisha HaydonCollier,1788~1856年)手动转轮式弹巢的燧发手枪专利启发下,利用新出现的火帽击发发火技术,获得击发式转轮手枪专利。转轮由平行的5个或6个弹巢组成,发射药和锥形弹头从弹巢的前端口部塞入,火帽安装在弹巢尾端的奶头状火嘴上。该枪成功地实现了扳倒击锤的同时,带动转轮的转动,使次发弹巢中心线正好对正枪管中心线,解决了当时转轮手枪的关键问题,在转轮手枪上首次实现了击锤与转轮的联动,成为世界上第一支得到广泛使用的转轮手枪,流行最广。

在这里不得不佩服恩格斯敏锐的洞察力,对弹头和发射药从弹巢前端塞入,然后从枪管后端击发的转轮手枪装填方式的及时肯定,也是对柯尔特转轮手枪成功使用的预测。接踵的历史恰如恩格斯所分析。他的《步枪史》撰写落笔后,美国爆发了南北战争(1861~1865年),战争期间柯尔特转轮手枪大放异彩,当时美国人高呼这样一句话:“阿贝·林肯解放了所有人,塞缪尔·柯尔特使人人平等。”说明了柯尔特转轮手枪在美国内战期间的作用。

柯尔特不仅是个设计师,而且是个工业化生产企业家,他使枪械制造由手工生产升级到工业化生产,本人成为了富豪。

旋转后拉枪机的后装枪——德莱赛针发枪

该枪即是轰动一时的普鲁士针发枪,没有使用火帽,采用发射药、击发药和弹头用纸包在一起的整装弹,长击针击发发射。

普鲁士人尼古拉斯·冯·德莱赛(Johnn Nikalaus von Dreyse ,1787~1867年)1829年开始全新的旋转后拉式枪机的后装枪研制,1836年申请了专利。1840年普鲁士军队决定列装,首批订货6万支,定名普鲁士M1841步枪。由于保密工作做得好,该枪直到1848年才公开亮相。1866年在普奥战争的萨多瓦决战中,普军伤亡1万人,奥军伤亡4.5万人,这与奥军使用落后的前装枪直接有关。这种德莱赛针发枪在普鲁士陆军中一直使用到普法战争(1870~1872年)之后若干年,才被11mm口径的毛瑟M1871步枪替代。