“种类繁多,雷而不同”:现代智能地雷及遥控雷区

作者: 王晓军等

避影匿形,致命“蝴蝶”——俄制PFM-1“花瓣”反步兵高爆地雷

近期,网络上流传的一段俄军使用坦克在道路上碾压排除防步兵地雷的视频,引起业界的广泛关注。被排除的地雷正是大名鼎鼎的PFM-1“花瓣”反步兵高爆地雷。该雷是上个世纪苏联根据美军在越战期间使用的BLU-43“龙牙”地雷逆向研发出来的,因外形酷似蝴蝶也被称为“蝴蝶”雷。

“蝴蝶”雷外形尺寸比打火机略大,但装药量却是美军原版的几倍多,杀伤部位也从原有的毁人脚部延伸拓展至整个腿部。该雷亦可使用火炮、飞机等平台进行布撒。使用时,主要以布撒器作为装载容器(一个布撒器通常可一次性装载上百枚),使用该方案布雷,每次布雷规模通常可达上万枚。

“蝴蝶”雷的主要特点如下:

小隐于野

“蝴蝶”雷小巧而又不规则的体型再加上可更换颜色的弹体,与环境的高度相容性,成就了其在战场上的优势,一旦从空中飘落在草堆或落叶之中,人眼很难甄别。塑料外壳使其无法被传统的地雷探测器所探测。当然,价格低廉也使得该款地雷的定时失效附件具有一定不确定性,并不能保证100%的即时失效。

不矜不伐

“蝴蝶”雷的战斗部装填传统液体炸药,采用压、碰、触发的工作方式,保证了地雷的长期稳定、耐用性。价格低廉的优势,可以使其在战场上大规模进行部署。敌方人员一旦误触,步兵班组便会迅速减员,对其造成较大的心理威慑,后期治疗、康复又更是一笔天文数字,对敌步兵推进具有较好的迟滞作用。

清理棘手

较小的体型更使得其经常处在不断移动的状态,部分地雷会被随雨水冲刷移动至平民区,由于体积小,加之与环境的浑然一体,以及敏感的工作方式,使其清除非常麻烦,极易造成平民以及儿童误触伤亡。在阿富汗战场上曾导致大量儿童误触伤亡,因此使用这款地雷也多被人道主义所谴责。

声波探测,打破传统——俄制POM-3人员杀伤破片地雷

相对于传统的钢丝绊发人员杀伤地雷,俄罗斯这款采用智能控制单元声波感应的POM-3“奖章”人员杀伤破片地雷无疑代表着未来战场反步兵地雷发展的一个重要方向。该型地雷主体采用圆柱形结构(直径65mm,高200mm),底部装有6条弹簧支腿和1根金属探针,主要采用机械式布雷方式布撒。

工作原理:在布撒时,该型地雷依靠自身降落伞飘落至地面后,其6条弹簧支腿会自动弹起,将地雷呈立起状态。而后,依靠火药包燃烧产生推力,使金属探针刺入地面。通过声波感应器可自主分辨目标,进行针对性杀伤。独特的“跳雷”杀伤模式,更是使得其装药包可以在地雷发现目标后,弹射至半空中进行引爆,从而获得更大的杀伤半径。

该型地雷的主要特点如下:

智能管控

该型反步兵人员地雷最主要特点是远程智能化的雷场管理。工兵控制人员可根据战场需要通过远程无线电指令对雷场进行延时、关闭、开启等操作,有效减少了传统人工雷场管理的复杂耗时性,以及战后排雷的困难度。

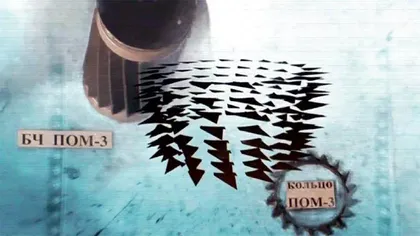

高效杀伤

与传统地雷采用钢珠杀伤结构不同,该型地雷采用独特的齿轮形半预制破片,且采用非接触的空中引爆模式,更是有效提高了其战场杀伤效率。即便是身着防弹衣,在该型地雷的杀伤下,也无法为全身提供有效的安全防护。

瑕不掩瑜

相比传统地雷,该型地雷仅有的缺点在于造价的昂贵性以及声波感应探测技术的可靠性。

为提高装备使用效果,发挥该地雷的最大优势,在布雷中,该型地雷通常与传统绊发式反步兵人员地雷混合布设,以对敌方起到迷惑作用。该型地雷在自身产生一定倾斜角度时会自动引爆,对排雷人员进行杀伤,进一步增加了排雷难度。再加上远程火箭布雷车的配合,可轻松在数分钟内完成对预定目标区域甚至敌前沿阵地内的雷场布设。

守株待兔,智能攻顶——俄制PTKM-1R智能反坦克地雷

PTKM-1R智能反坦克地雷采用圆柱体外形(高0.51m,直径0.22m,质量19.9kg),8条支撑腿和4个声音传感器均布在雷体上。使用时,待支撑腿打开、弹体立于地面后,将侧面的保险(环)拉出。6分钟后,地雷进入待机工作模式,10天后可自动销毁。攻顶模式下的70mm穿甲厚度,足以摧毁绝大多数主战坦克的顶部装甲。

该型地雷的主要特点如下:

智能杀手

该型地雷创新性地使用攻顶模式,较好地解决了传统地雷在面对正面、底面、侧面防护力越来越强的主站坦克时穿甲不足的问题。在空中,该型地雷所使用的红外/毫米波传感器(亦称为“目标识别传感器”)开始工作,通过扫描地面,目标识别传感器可以跟踪锁定时速50km/h以内的装甲运动目标。当目标被锁定后,战斗部飞向目标并引爆。

强强联合

PTKM-1R地雷的攻击有一定的方向性要求,因此布设时需要选择路段。为提高伏击效果,硕大的外形尺寸需要精心伪装。多与反步兵地雷进行步、坦混合雷场配置,需人工进行手动布设,而非由大口径火箭炮或者飞机布设。

功能有望拓展

未来,全方位攻击将成为该型地雷最主要的一个发展方向。其体型的进一步缩减,机械布雷的一次性大规模投放也将成为该型地雷发展的一个趋势。

借助网络,遥控雷区——美制TSO-TA智能反坦克地雷

未来,地雷的发展方向将更加突出智能化、网络化、模块化部署。新型智能地雷将通过战场指挥信息网络成为战场态势感知的一个重要信息感知节点,并成为网络信息一体化作战的前沿感知组成部分。

最近,美国陆军开发出一种名为TSO-TA的智能反装甲地雷,就采用这种模式。该型地雷是皮卡汀尼兵工厂研发的网络化攻底/攻顶通用反装甲地雷(Common Anti-Vehicle Munition,CAVM)系列项目之一。与现有的一些产品一样,该地雷能够独立攻击并击中距离其位置数十米以外的目标。TSO-TA地雷主要由不同的CAVM弹药模块和不同的DLM发射模块组成。美国陆军要求,CAVM弹药模块和DLM发射模块在战斗效能方面均应超过同级现有型号的地雷。利用统一控制的设施,这些地雷通过无线电与RCS遥控站连接,一个独立的RCS控制台能够与5km内的地雷进行通信,从而实现同时控制12个雷区。

TSO-TA地雷的主要特点如下:

作战效能更高

TSO-TA地雷的作战效能更高,体现在:一是能够实现手动和机械安装两种模式;二是使用一种具有更强穿透特性的合金弹头;三是大幅提高对目标的探测概率和摧毁精度,确保在所有情况下都会执行攻顶,即从目标最薄弱的部分打击目标。

信息高效互通

CAV M项目提出的通信控制系统,可以实现TSO-TA地雷和遥控站之间5km内的双向通信,从而实现同时控制12个雷区的实时信息,从根本上改变单个地雷和雷区的战斗效能。

具备超长待机功能

TSO-TA地雷在待机模式下工作时间长达6个月,在战斗状态下长达30天。

具有禁用功能

基于TSO-TA的雷区具有暂时禁用功能。例如,当己方部队通过时禁用,并在敌方人员出现时激活。地雷的远程目标传感器和无线电通信系统能将捕获到的进入雷区范围的敌军信息向操作员发出提示预警,预警信息包括敌军的运动方向、人员数量和类型等。

2022年8月,美国陆军授予德事隆系统公司一份为期5年,价值高达3.539亿美元的合同,用以生产XM204顶部攻击地雷。TSO-TA地雷与XM204顶部攻击地雷具有类似的特征。两者均可发射4枚子弹药,在现代组件基础上拥有更先进的电子设备。然而,TSO-TA地雷的更多详细特征并未披露。

根据美军新型智能地雷的工作模式可以判断,未来作战指挥员可以依靠信息网络指挥平台,对预选雷区进行规划、迁移、变更。而后,操作员仅需在远程操控平台处下达指令,便可遥控相关无人智能布雷车对相应布雷地域进行布撒。

借助地雷组网,可有效解决传统地雷在作战中雷区难交接、战后难清除等使用过程中面临的突出问题。届时,网络化部署的新型智能地雷将成为非对称作战中有效遏制敌方地面装甲集群的最优选择。同时己方步兵也可借助网络化智能管理平台,实现对地雷的实施管控,从而达成对地形地势的最佳利用。

编辑/曾振宇