以国医大师思想传承为主线的理论重构在中西医结合妇产科学教学中的应用

作者: 曹俊岩 刘小古 曾莉

摘要:文章介绍中西医结合妇产科学的重要性和何成瑶教授的学术成就,提出以国医大师学术思想传承为核心的教学改革理念,详细阐述教学中面临的问题、教学改革的目标和三项关键举措,包括推进混合式教学改革、中医知识体系构建和师资队伍建设,并展示改革取得的成效,包括学生成绩提高、课程影响力扩大、教师团队成果丰富等,为中医、中西医妇产科学教育事业的发展提供重要参考。

关键词:国医大师;何成瑶;中西医结合妇产科学

中西医结合妇产科学是中医临床医学的重要组成部分,是培养中医妇科人才的重要教科书。国医大师何成瑶从事医疗工作60余年,创“养精育胞”理论统女科诊治,掀中医妇科学术新风。

贵州中医药大学妇产教研室,聚焦中医药事业的振兴与发展,紧密围绕“继承好、发展好、利用好”的核心战略及国家对高级中医诊疗人才的迫切需求,创新性地提出了以“国医大师何成瑶学术思想传承”为核心脉络,旨在构建独具地方特色的中医人才培养体系的新理念。该体系以“一个明确目标,三条核心主线,三项关键举措”为实施框架,具体行动包括修订并完善教学大纲,确保教学内容与时俱进;优化、整合教学资源,提升教学条件的现代化水平;探索并实施创新教学模式,以增强教学的有效性和吸引力。

一、中医药教育存在的问题

(一)强化中医药文化自信,完善课程思政体系

针对中医药学生临床课程中的文化自信问题,教师需完善课程思政体系,将名老中医的医德典范融入教学过程,以情感共鸣强化学生对中医药文化的认同与自信。这不仅能培养学生的医学人文精神,还是中医药事业可持续发展的关键。

(二)创新中医思维教学模式

中医临床思维的培养是教育重点。教师需探索将理论教学与临床实践紧密结合的模式,通过案例分析、模拟诊疗等方式,让学生在实践中领悟中医思维。同时,教师需开发新教学模式,如线上线下融合教学,以适应新时期需求,有效巩固中医思维。

(三)构建本土特色的中医妇科知识体系

中医药传承的核心在于知识体系的完善。教师需将名中医学术思想、经验与临床课程深度融合,并结合本土实际,不断优化教学资源,创新教学方法,构建具有地方特色的中医妇科知识体系。这不仅是对传统的尊重,还是对中医药未来发展贡献力量。

二、深化教学改革,培养中医卓越人才

(一)树立人才培养目标

在贵州中医药大学妇产教研室的教学与发展规划中,贵州中医药大学妇产教研室需要树立明确的人才培养目标(培养坚定中医文化自信、精通中医思维方式、全面掌握中医知识体系的优秀人才)。此目标导向教学,确保教育质量,旨在输出既传承中医精髓,又具实践创新能力的专业人才,为中医事业持续发展贡献力量。

(二)强化“三个主线”,深化教学改革内涵

在推进教学改革的过程中,贵州中医药大学妇产教研室明确提出了强化“三个主线”的战略思路:一是以中医意象思维为主线,依托中医妇科知识体系,着力培养并巩固学生的中医思维能力;二是以国医大师何成瑶的学术思想传承为主线,构建具有本土特色的中医妇科知识体系,实现医疗与教学资源的共享;三是以国医大师的成才之路为主线,通过线上影音资源讲述名中医的成长故事,传承其治学精神,培养中医文化自信。

(三)实施三项举措,推进教学改革

1.推进混合式教学改革,实现多维度教学模式融合

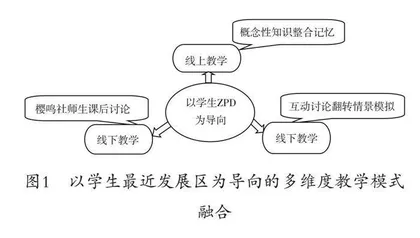

为进一步提高教学质量与学生学习成效,贵州中医药大学妇产教研室积极推进混合式教学改革,致力于推进混合式教学改革,以学生最近发展区(ZPD)为导向,实现多维度教学模式的深度融合。贵州中医药大学妇产教研室采用三种互补的教学策略:一是“讲学模式”,鼓励师生在课后进行深入讨论,促进知识的深化与拓展;二是利用线上教学平台整合概念性知识,帮助学生巩固基础;三是结合线下教学组织互动讨论与翻转情景模拟活动,提高学生的参与度。具体方案如图1所示。

2.推进中医知识体系构建,实现医疗资源向优势教学资源转化

贵州中医药大学妇产教研室通过致力于推进中医知识体系建设,将医疗资源转化为优质教学资源;实施创新改革,特别关注构建地方特色的中医教育体系;修订教学大纲,重新制订教学内容框架,并加入国医大师的学术思想,丰富和深化教学内容;整合纳入以“命门三焦”为核心的系统理论基础知识体系,并强调因时制宜的教学原则;提出“养精育胞”“温枢三焦”“宁心坚肾”等中医治法,并融入治法概要、不孕症、带下病症等教学内容,增强临床实践能力;以国医大师的学术思想传承为主线,结合专业知识和中医思维元素,构建具有地方特色的中医教学体系,培养更多中医人才。

3.理论与实践相结合

在深化理论与实践相结合的实践探索中,贵州中医药大学妇产教研室特别注重将改革理念融入日常教学与科研活动。例如,在产学研融合方面,贵州中医药大学妇产教研室不仅组织师生参与医院的临床诊疗工作,直接面对患者,还联合企业开展药物研发与临床试验,确保科研成果能够迅速转化为临床应用。这种“医教研”一体化的实践模式,不仅为学生提供了宝贵的实战机会,也促进了教师团队在解决实际问题中不断创新与成长。此外,贵州中医药大学妇产教研室还积极与企业、医疗机构建立长期合作机制,共同设立科研项目,举办学术交流活动,形成了良好的合作生态。

三、创新教学模式,传承名中医精髓

(一)名中医学术思想医疗资源转化为教学资源的内容创新

贵州中医药大学妇产教研室创新性地将名老中医的学术思想融入中医妇科学的教学内容。名老中医的学术经验是中医学术财富,代表中医学术和临床的最高水平,是宝贵的教学资源。学习、传承名老中医的经验是提高学生临床水平的有效途径。虽然中医妇科学内容丰富,但未充分体现名中医学术思想。贵州中医药大学妇产教研室将名中医治学精神的精髓融入线上思政课程,创建系列内容,强化中医自信与医学素养教育。贵州中医药大学妇产教研室通过弘扬中医精神、培养中医情怀,结合中医妇科学人文理论与历史成就讲解,如《金匮要略》精微论,激发学生兴趣,同时组织探访名医工作室,体验医德医术,增强中医情感;深入社区实践,感受中医价值,提高实践能力。教师以身作则,展现中医师德,引导学生树立崇高医德与职业责任感。

(三)以中医意向思维为载体,提高学生的中医思维能力

贵州中医药大学妇产教研室创新教学载体,以中医意向思维为核心,融入中西医结合妇产科学实践教学。通过参与中药研发、临床案例分析等,学生不仅能掌握中医知识和技能,还能提高中医思维能力。教研室注重培养意象思维促进理解的能力,增强观察力、想象力与创造力。教师在中药制剂研发中,引导学生运用整体、辨证思维;在案例教学法中,选取典型病例,如月经不调,指导学生设计中药处方与针灸方案,全面培养中医思维能力。

(四)讲学形式夯实地方特色中医妇科知识体系的模式创新

贵州中医药大学妇产教研室创新讲学模式,特邀名中医及其弟子授课,融合学术精髓与教学,构建地方特色中医妇科知识体系。贵州中医药大学妇产教研室建立交流平台,促进学术交流,让学生深入了解地方医疗特色与经验;通过学科竞赛激发学生的学习热情,提高学生的综合能力;与医疗机构合作,提供实践基地,丰富学生实践经验;多元化课程设置涵盖中药、针灸、推拿等,形成独特知识体系;鼓励学生参与实践项目,如中药材栽培、制剂研发,培养创新能力与实践能力。

(五)讲学形式挖掘培养中医妇科高层次储备人才的机制创新

贵州中医药大学妇产教研室采用讲学模式,强化师生互动,培养中医思维,并通过讲座、研讨会、实践教学等活动,提高学生的学习效果。贵州中医药大学妇产教研室运用互动式教学如案例分析、小组讨论、角色扮演等,增强学生的参与感;开设实习、临床实习等实践环节,与医院、诊所合作,提高实际问题解决能力;开设学术型、专业型、实践型课程,满足学生的不同需求;引入跨学科课程,拓宽知识面;建立导师制度,提供个性化指导,支持学生成长;整合学校、医院、诊所资源,引入行业专家、学者、临床医生作为讲师和导师,提供专业指导,帮助学生学习和成长。

四、改革成效

本次改革在贵州中医药大学妇产教研室取得了全面而显著的成效,涵盖学生认同、专家认可、产学研融合、教学模式创新等维度。

学生成绩显著提高,分布更趋均衡,彰显了改革措施的有效实施与学生的高度接纳。同时,中医妇科学课程荣获省级科技创新团队及金课称号,更获国医大师何成瑶的亲自赞誉,权威性与影响力获得双重提高。在产学研深度融合方面,科研与临床紧密结合,教育质量显著提高。学生与教师携手并进,不仅在各类竞赛中摘金夺银,还成功斩获多项省级创新课题与国家级奖项,展现了卓越的实践与创新能力。教师团队也硕果累累,教改课题与教学成果奖接踵而至,教改论文频出,教学名师不断涌现,整体实力跃上新台阶。教学模式创新同样亮点纷呈,线上教学平台广受欢迎,课程浏览量与选课人数屡创新高,展现了课程的强大吸引力与广泛影响力。此教学模式已成功推广至181所院校,惠及4 577名学生,为中医、中西医妇产科学教学课程的发展注入了新的活力。作为课程发展联盟成员,贵州中医药大学妇产教研室积极分享改革经验,为更多院校提供宝贵借鉴与参考。

参考文献:

[1]谭雅莉,雷磊.中西医结合妇产科学教学思路与方法[J].中国中医药现代远程教育,2019(22).

[2]程红,陈梦娜.“读-思-研-践”模式下的对比教学法在中西医结合妇产科学教学中的应用[J].安徽医专学报,2024(1).

[3]吴兆利,董宝强,李春日.论中医妇科学中西医结合教学模式的构建[J].中医教育,2012(4).

[4]祁冰,佟庆,陈倩,等.关于中西医结合妇产科学临床教学实践的思考[J].现代职业教育,2018(28).

[5]王彦彦,朱敏,梁雪芳.课程思政在中西医结合妇产科学中的融合[J].教育教学论坛,2022(31).

基金项目:贵州中医药大学本科教学质量与教学改革工程项目“基于‘工作坊’教学模式以培养中医意象思维为导向的教学改革研究”,项目编号:贵中医教学工程合字(0023)26号,

(作者单位:贵州中医药大学)