智能制造背景下高职院校制造类专业培养模式创新研究

作者: 曲小源

摘要:智能制造的快速发展,企业对制造类专业人才的需求发生了变化。文章深入分析高职院校制造类专业人才培养模式,指出其在课程设置方面与行业需求脱节、实践教学与产业实际不符等主要缺陷,并针对这些问题,提出相应的制造类专业培养模式创新策略,具体包括重构课程体系,创新教学内容;加强校企合作,以深化实践教学;引入先进技术,更新教学方法;优化教师队伍,丰富教学资源。

关键词:智能制造;高职院校;培养模式创新;技术趋势;人才需求

一、智能制造概述与制造类专业人才需求变化分析

(一)智能制造概述

智能制造作为工业4.0的核心,涉及物联网、大数据、云计算和人工智能等技术,旨在实现制造过程的自动化、柔性化和智能化。智能制造技术的融合有效提升了生产线的智能水平,也有助于实现设备、系统的互联互通,以及数据驱动决策支持。随着智能制造技术的不断发展,工业生产企业对相关专业人才的要求也在逐步升级。

(二)制造类专业人才需求变化

在智能制造背景下,企业对制造类专业人才的需求发生了显著变化。新型的智能工厂需要能够理解并操控复杂自动化系统的技术人员,同时也需要能进行数据分析、系统优化和维护的高端人才。这些人才既要充分掌握传统的机械、电子等制造领域的知识和技能,又要熟悉信息技术,如编程、系统集成和网络通信,具备创新能力、学习能力和适应能力。

二、高职院校制造类专业培养模式缺陷分析

(一)课程设置与行业需求脱节

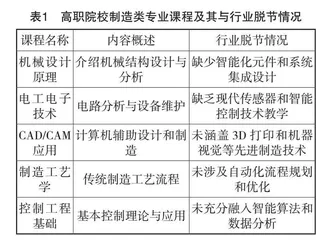

高职院校制造类专业课程主要设有机械设计原理、电工电子技术、CAD/CAM(计算机辅助技术)应用等基础和专业课程,然而智能制造行业对人才的需求已不局限于这些传统的课程内容。当前一些典型的高职院校制造类专业课程设置情况,及其与行业脱节的情况如表1所示。

(二)实践教学与产业实际不符

现阶段,在部分高职院校的机电类专业实践教学中,学生在校期间主要通过旧式机床进行操作实训,忽视了当前智能制造企业广泛采用数控机床、机器人操作系统,即缺乏智能化生产线相关实际操作经验、技术应用能力。同时,实践教学内容往往偏重于技能基本训练,忽略现代制造企业对数据分析、系统优化等方面的要求。

(三)教师专业技能与智能制造领域脱节

在高职院校制造类专业中,教师专业技能与智能制造领域发展存在脱节现象。根据教育统计资料,约70%的制造专业教师未曾接触与智能制造相关的系统培训,这在一定程度上限制了教学内容的前瞻性、实用性。目前,高职院校普遍存在教师擅长讲授传统的机械原理、电路分析等课程,但在涉及机器人编程、智能传感器应用等先进知识时,缺乏一定的教学深度,实操演示也稍显不熟。

三、智能制造背景下高职院校制造类专业培养模式创新策略

(一)重构课程体系,创新教学内容

在智能制造背景下,高职院校制造类专业培养模式的创新策略中,重构课程体系、创新教学内容是核心环节。这一过程需要结合新技术发展、行业需求、教育理念变革,重新设计课程框架并更新知识体系,强化实践技能的培养,以提高学生的创新能力。具体而言,高职院校可以整合传统制造技术与现代信息技术的课程,如引入工业物联网、大数据分析、云计算等新兴技术内容,同时加强跨学科教学,如机械、电子、计算机科学的交叉融合,提高实验、实训的比重,结合项目驱动和案例分析等教学方法增强学生解决实际问题的能力。此外,高职院校还应关注软技能的提升,包括团队协作、沟通协调、项目管理等。高职院校制造类专业课程体系重构后的课程名称及其教学内容描述如表2所示。

(二)加强校企合作,深化实践教学

在智能制造背景下,高职院校制造类专业人才培养也需加强校企合作,深化实践教学。在合作企业的选择方面,高职院校制造类专业应广泛涉及智能制造领域的多个环节。例如,高职院校与埃斯顿自动化、库卡等机器人制造商进行合作,让学生学习机器人组装、调试和编程;与西门子或施耐德电气等工业自动化系统集成商合作,使学生能接触到PLC编程和自动化控制系统的设计实施;与华为或阿里云等大数据公司合作,帮助学生了解数据采集、处理及分析等智能制造先进技术。若是想深入了解或学习智能工厂运作流程、现代化管理方法,高职院校则可以与周边领先汽车制造商合作,让学生在实习实践过程中提高综合能力。

校企合作中合作项目应细化至课程内容、实习岗位、技术研发等层面。例如,高职院校与企业共同开发“智能制造系统操作”课程,邀请企业的技术人员讲授最前沿的自动化设备操作技能;组织“工业机器人应用”实验室,或者建立“大数据分析”实训基地,由企业提供真实的业务数据供学生进行分析练习。在实习方面,学生可以到企业的研发中心参与新产品的设计、测试工作,或在生产线上从事智能化改造项目,直接体验并参与智能制造的全过程。为保障校企合作项目有效实施,校企双方需要建立稳固的合作机制,如签订合作协议、成立联合管理委员会、定期召开协调会议等。合作协议中要详细规定合作期限、目标、权利与义务、资源共享的具体条款,同时设立奖学金、研究基金等激励措施,鼓励师生积极参与合作项目,并基于定期项目评审、反馈机制,确保合作始终沿着既定目标高效前进。

(三)引入先进技术,更新教学方法

在智能制造背景下,高职院校引入先进技术成为提高教育质量、满足行业需求的关键手段。其中,3D打印技术可以丰富制造类专业的实践教学方式。该技术能帮助学生将设计直接转化为实体模型,从而直观地验证设计的可行性和实用性。例如,在学习产品工程设计课程时,学生可以使用3D建模软件设计出零件或产品,再借助3D打印机将其打印出来进行测试和评估。若是高职院校在实际教学中能引入3D打印机等先进设备,有助于提高学生的设计能力,增强其对材料性能和制造工艺的理解。3D打印技术还可以用于制作复杂组件的原型,进行装配和功能测试,为学生提供实验和探究学习的新途径。

高职院校制造类专业教学也可尝试利用在线协作平台,有效促进学生团队项目合作和远程学习。这类平台支持实时通信、文件共享、任务分配和进度跟踪等功能,便于学生之间和师生之间的沟通与协作。在进行团队设计项目或虚拟实训时,每个成员都可以在平台上实时更新自己的工作进展,共享资料,讨论问题并作出决策。教师也可以借助这些平台布置作业、发布通知、监督项目进度并提供反馈。

(四)优化教师队伍,丰富教学资源

为了适应新技术发展的需要,教师队伍应具备跨学科的知识结构及实践经验,以此引导学生理解并掌握智能制造相关技术理念。为此,高职院校应定期组织教师参与专业培训和学术交流,更新教师教学理念和专业技术技能。其中,建立教师发展档案是实现教师队伍优化的基础工作,该档案应详细记录每个教师的教育背景、教学经历、参与培训和研修情况、教学改革的尝试、科研项目的参与以及获得的成果等内容。通过收集、分析此类信息,高职院校管理人员可定期评估教师的专业能力、发展需求,为制造类专业教师提供定制化职业规划建议和成长路径指导。例如,对于需要提升实践技能的教师,高职院校可以安排其参与企业实践或实验室工作;对于需要更新知识的教师,高职院校可以提供进修课程或在线学习资源。

搭建校企交流平台是促进教师专业成长的有效途径,通过与企业建立合作关系,教师可以参与到真实的工业项目中,将理论知识应用于解决实际问题中。在校企交流平台上,教师可以与企业技术人员共同研究技术难题,参与产品研发、工艺改进,获得最新行业知识和技术动态,从而帮助教师更新教学内容,使之更加贴近工业实际。基于此,高职院校应制订明确的政策措施,鼓励并支持教师参与企业项目,如提供项目津贴、时间调整便利、成果奖励等。

在智能制造背景下,高职院校制造类专业培养模式亟须创新。本文阐述现行专业人才培养模式存在的缺陷,并由此提出相应的创新策略。这些策略的有效实施,可在一定程度上提高学生的专业技能、创新能力,为制造业的持续发展培养合格的技术人才。

参考文献:

[1]杨峥.高职院校“产学研用”融合型创新创业能力培养的模式探索[J].江苏建筑职业技术学院学报,2024(1).

[2]刘宗盛,文莉菲,许开录,等.高职院校电子商务专业专创融合人才培养模式创新与研究[J].发展,2024(3).

[3]姚年春,何玉林,张闽.智能制造背景下高职电气自动化专业人才培养模式的创新研究[J].职业技术,2024(3).

[4]陶涛.智能制造背景下高职院校拔尖创新人才培养模式研究[J].湖北开放职业学院学报,2022(21).

[5]刘孝赵,李子涵,李苏楠.“智能制造”背景下高职院校高技能人才培养模式探究[J].无线互联科技,2021(1).

[6]尚润玲.智能制造背景下高职纺织人才培养模式创新研究[J].纺织报告,2020(3).

[7]石月皎.智能制造背景下工科高职院校人才培养模式创新研究[J].广西教育,2018(43).

基金项目:山东省职业教育研究课题“高职院校制造类专业高质量发展策略研究”,课题编号:23SSK029。

(作者单位:青岛职业技术学院)