调研与分析:高校公益实践育人路径研究

作者: 张龙 贾晓晓

摘要:近年来,随着教育部对“三全育人”政策的深入落实与优化改革,公益实践育人已经成为高校育人体系不可缺少的重要组成。文章通过问卷调查、数据分析,总结在公益实践育人内容、育人方法等方面存在的问题,提出在提高认识、搭建平台和完善机制等层面进行高校公益实践育人的路径探索,为高校育人带来新的尝试。

关键词:高校;三全育人;公益实践育人

一、实施高校公益实践育人的研究意义

高校公益实践育人既是一种重要的育人模式,又是高校育人工作的一个重要组成部分。研究其实施情况不仅可以促进高校德育工作的深入实施,提高学生的道德素养和社会责任感,还可以为高校探索实践路径提供理论支持和实践指导,从而促进高校育人工作的深入发展,提高育人成效。立足新时代,为了落实“三全育人”的教育理念,高校公益实践育人需要与社会各界密切合作,达到高校与社会的互动和融合,从而推动高校育人工作与社会需求的有效对接。

二、高校公益实践育人的调研数据分析

为了具体描述高校公益实践育人的情况,本次调研通过发放问卷的形式,发放并回收了649份调查问卷,其中有效问卷620份,问卷有效率为95.53%。笔者根据回收的问卷数据,对问卷的一般情况资料和不同维度的得分情况进行分析。

(一)一般情况资料分析

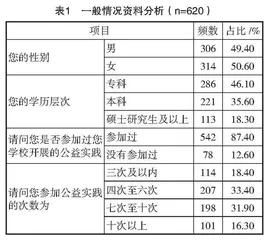

本次调研通过问卷设置性别、学历层次、是否参加过公益实践、参加公益实践的次数作为一般情况资料。数据描述如表1所示。

通过表1中的一般情况资料分析可知,本次调研对象中男生有306人,女生有314人,男女比例约为1∶1;学历层次中以本科和专科为主,总共占比81.7%。其次,参加过学校组织的公益实践活动的人数有542人,占样本总量的87.4%,没有参加过的仅有78人,占比12.6%;其中参加过公益实践次数中,以四到十次人数为最多,总共占比65.3%,还有16.3%的人参加过十次以上的公益实践活动。

(二)不同维度得分情况分析

本次调研设置的问卷主要分为五个维度,主要有认识重视程度、育人内容、育人方法、育人基地、育人体系。经过处理、分析问卷收集到的数据可以得出五个维度的平均得分,如图1所示。

通过图1可知,在五个维度中,“育人方法”维度得分最高,为4.037;其次是“育人体系”维度,得分4.011;最后是“育人内容”维度,得分最低,为3.852。结合各个维度的平均得分可知,目前高校开展公益活动的时间比较少。另外,公益实践活动与志愿服务精神、社会主义核心价值观结合的密切程度有待提高。

从认识重视程度维度的得分情况来看,其中三观塑造的得分为3.83,培养处理实际问题能力的得分为3.89,适应社会的培育能力得分为3.9。

从育人内容维度的得分情况来看,学生的思政教育和个人价值实现得分为3.9,公益实践注重结合劳动教育、志愿服务精神与社会主义核心价值观得分为3.8。

从育人基地维度的得分情况来看,公益基地签订合作基地得分为4,大学生公益实践条例设置得分为3.78。

除了图1中各维度的平均得分,本次调研还对五个维度与一般情况资料进行了交叉分析,结果如表2所示。

从表2可以看出,性别在不同维度的平均得分相差不大,即男生与女生对公益活动育人的看法基本一致;学历层次在硕士研究生及以上的人在不同维度的得分均处于较高水平;参加过公益实践的人在不同维度的得分相差不大;最后,参加公益活动次数越多的人在不同维度的得分普遍较高。

三、高校公益实践育人存在的问题

(一)高校对公益实践教育重要性的认知不够

从调查来看,尽管各大高校出台了相应的培养方案,并在一定程度上有意识地提高了公益实践教学的比例,但由于长期以来高校注重课程理论知识教育,往往忽略公益实践教育,所以公益实践课的设置仍存在一些问题。一方面,部分高校在教学内容上反映出形式主义严重、教学内容缺乏创新性、相关教学评估制度不完善等问题;另一方面,高校往往以理论课的考评方法检查公益实践课的教育成效,造成学生对公益实践教学产生了应付心态,导致公益实践教育并没有发挥实际作用。

(二)高校缺少实践育人的公益实践基地

调查结果表明,公益践行场所是学生开展实践体验教育活动的主要渠道。学生可以通过公益实践舞台跟着导师学习相应的项目,通过把专业知识转换成实践经验,外化于行,将自我内涵于心,从而提高整体知识水平和技能。但这种活动的进行需要借助高校的网络平台,不然就成了形式主义,造成高等教育资源的浪费。

高等教育实施场所可以分为校园践行场所、校内部践行场所和在大数据挖掘下的互联网践行平台。但是,目前各高校都存在校内实践平台设备不够完善的问题。

(三)高校构建的公益实践育人体系不健全

高校公益实践育人要涉及学校院系、教务处、马克思主义学院、学生处、团委及学生会等部门。由于高校尚未构建起完善的公益实践育人评价体系,缺乏科学的评估标准和考核办法,使得公益实践育人常常浮于表面。同时,教师并未进行专业系统训练,只是大致掌握公益实践服务项目内涵,而且容易出现公益实践服务项目缺失的问题,比如在参与过程中没有做好保障性工作,出现服务不到位、反馈渠道不畅通等问题。

四、高校公益实践育人的路径

(一)加强思想引领,提高重视

第一,高校要坚持公益实践育人,充分发挥公益服务文化的育人价值,为学生投身公益事业创造良好氛围,实现公益实践育人与文化育人的紧密协作和有机统一。第二,高校要进一步宣传公益实践文化,充分发挥公益教育思想引领、价值引领的功效,帮助学生在接受公益文化教育的基础上增强思想自觉性,树立积极实践、服务的价值观。第三,高校要顺应人才培养的基本规律,增强学生对社会公益实践重要性的认识。

(二)拓展育人平台,建设高校公益实践育人基地

高校需要根据实际情况和学生群体特点,加强顶层设计,整合并协同相关机构,积极建设高校品牌及青年公益服务品牌化平台,做到用“品牌”价值引领志愿服务,实现育人价值。例如,高校通过展示精品校园项目、评选优质品牌项目、开展青年论坛交流等方式,借鉴其他院校的实践经验,并根据高校地方优势、学生自身特点、学科专业优势、高校已有的志愿服务实践等方面,建设高校公益品牌服务,逐步增强高校公益品牌化服务的社会影响力,以此建设高校公益实践育人基地。

(三)完善公益实践育人机制

首先,高校要建立完善的学生公益实践育人保障机制,如法律保障机制、政策激励机制,保障公益实践制度化、规范化发展。此外,地方政府要出台相关政策,鼓励学生投身公益实践服务事业,如对青年公益实践服务者在未来就业、升学方面给予加分奖励,或增加公益实践服务类招聘等。

其次,高校要加强顶层设计,完善公益实践育人工作的运行机制。公益实践是一项系统工程,高校要以立德树人理念为基础,做到全盘考虑,做好统筹规划,建立完善的工作体系,加强顶层设计,统筹学校教务处、团委学生处、马克思主义学院和二级学院等各部门,确保育人工作实施的科学性、规范性和有效性,最大限度地调动学生的参与积极性。

最后,高校要将公益实践与思政教育实现更深层次的融合,让学生不仅能够通过社会公益实践提高本领,还能潜移默化接受思政方面的指引,提高高校全过程开展思政教育的实效性。

参考文献:

[1]何学建,顾欢.供给侧结构性改革下的高校实践育人质量提升路径研究[J].产业与科技论坛,2022(23).

[2]马英,黄芙蓉.新时代高校师范类专业实践育人研究[J].学校党建与思想教育,2023(4).

[3]叶方兴.“大思政”视野下高校实践育人供给侧改革研究[J].湖北开放大学学报,2023(1).

[4]王昊,桂玲智.基于“三全育人”视角的高校实践育人体系构建研究[J].湖南教育(D版),2023(1).

[5]荆悦.新时代高校实践育人工作探析:基于大学生全面发展的研究[J].盐城工学院学报(社会科学版),2022(6).

[6]张雯怡,万婕,王鑫.实践育人共同体视域下高校实习实践基地的建设研究[J].传承,2022(4).

[7]张丙昕.系统思维下高校实践育人共同体的构建路径探析[J].文教资料,2022(22).

[8]彭立平.“三全育人”视域下高校实践育人工作路径探究[J].学校党建与思想教育,2022(22).

基金项目:2021年江苏省高校哲学社会科学研究项目思政专项“高校公益实践育人路径研究——以南京工业大学浦江学院为例”,项目批准号:2021SJB1197。

(作者单位:江苏财经职业技术学院)