推动家常课改革,实现小学教学“减负提质”

作者: 陈兰枝 刘源

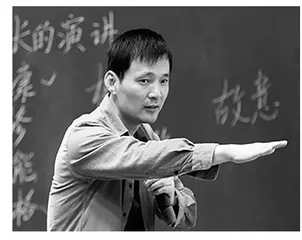

管建刚,江苏省苏州市吴江经济技术开发区长安实验小学副校长,苏州教育名家,国家“万人计划”教学名师,全国优秀教师,江苏省特级教师,正高级教师,曾获“有重要影响的全国小学写作教学名师”,全国“十大推动读书人物”等荣誉称号。出版《不做教书匠》《一线教师》《我的作文教学主张》《我的语文观》《我的全程带班录》《家常课十讲》等教育专著20多部。

【编者按】

近年来,以掀起“作文教学革命”浪潮而在全国小语界颇负盛名的江苏名师管建刚一直带领团队进行“家常课改革”。“家常课改革”是要通过常态化的教学让学习回归课堂,提高教学和作业的质量与效率,这与当前“双减”政策“减负提质”的导向较为契合。课堂教学改革是推动教育改革的逻辑起点,“双减”是关乎我国基础教育高质量体系建设的重大工程,但要推动这项工程,关键还在于一线普通教师革新教育教学理念,一堂一堂上好家常课。2022年,教育部将持续巩固提高学校“双减”工作水平作为主要工作要点之一。普通中小学教师如何上好家常课,提高作业设计与管理水平,逐步提升学校课堂教学质量,带着这些问题,本刊记者对管建刚进行了专访。

教师教育论坛:随着“双减”政策的推行,课外学科培训降温,学校要在学生的学习和成长过程中发挥主阵地作用。这与您“教育回归学校,学习回归课堂”的理念不谋而合。您觉得学校为学生减负,具体是“减什么”,应该怎么“减”?

管建刚:“课业负担重”重在哪里?首先是重在难度深,基础教育应该重基础,而不是挖难度;第二是重在心理压力大,单元考试加期中考试加期末考试,即便不算各种名目的质量调研考试,平均下来基本上就是一周考两次。第三才是作业负担重。

这次我们主要探讨“作业负担重”的问题。学生学习要不要有作业负担?那要先问工人工作要不要有工作负担?当然要。工人在工作期间要有负担,才会努力干、好好干。学生在学习期间要有负担,才会努力学习、好好学习。所以,“减负”,减少的是课外作业的负担、回家作业的负担,不是课堂上的负担,课堂就是用来学习的,因此,课堂要增加“负担”。效率=任务÷时间。40分钟的课堂时间是固定的,效率要提高,40分钟就要完成更多的学习任务。所以我说,要增加“课堂的负担”。课堂严肃紧张,课后轻松活泼,这就是我所理解的减负生态。

我是语文老师,我们先来界定一下小学语文作业的总量。小学语文作业包括抄写、默写、练字、读课文、背课文、教材课文后思考题、大作文、小作文、日记(三年级起教材课后有要求写日记)、配套练习册(一科一辅)、《义务教育语文课程标准(2011年版)》规定的必备古诗词,以及整本书阅读,这些都是刚需作业,是课标要求、教材要求、配套练习要求。“双减”政策要求,“小学三至六年级书面作业平均完成时间不超过60分钟”,语文学科大概能用25分钟左右。一篇课文配套的抄写、默写、课文后的习题以及配套练习册,加上小日记或周记,25分钟的时间已经满了,所以,从“减负”来讲,真的很难再安排别的书面作业,因为一安排,我们就越过了“双减”的时间警戒线。

“双减”政策还指出,“教师要指导小学生在校内基本完成书面作业”,这里的“基本完成”是什么意思?我问了不少教师,大家都理解为“大部分完成”,这不说错误,至少有失偏颇。因为“双减”政策里,这句话后面还跟了一句话“初中生在校内完成大部分书面作业”,初中生才是“完成大部分”。我认为,小学里的“基本完成”就是没有特殊情况都要完成书面作业,只有在特殊情况下才可以不完成。这些特殊情况包括学生生病请假了,或去校外参加什么活动了,或者今天的教学内容偏难,后进学生来不及按时完成等。

这当然是我们的理解。对“双减”政策的理解是实施“双减”的基本前提。理解上的一点差异,会导致实施效果出现巨大差别。

教师教育论坛:您指出小学要减轻学生课业负担,核心在于增加课堂的负担,也就是将“学习回归课堂”,提高作业有效性和质量,为此您提倡进行“家常课改革”。在您看来,一线教师如何提高作业设计与管理的能力,让学校教育“减负提质”?

管建刚:落实“双减”政策中“书面作业基本不出校门”的要求,学生作业时间有三条“路”:延时服务时间,课间和占课,课堂时间。

如果“书面作业基本不出校门”是靠“延时服务时间”来完成,那么:1.教师的工作时间必然加长,教师是否还有自我学习和反思的时间和精力?没有教师的成长要实现“减负又增效”,又似乎是天方夜谭。2.学生在校时间延长,学生的学习心理问题是否会更加突出?再者,必须动员更多的学生参加“延时服务”。“课间和占课”这二条“路”不用说,肯定行不通。只有第三条“路”才具有可持续性。也就是说,要进行跟“双减”相匹配的课堂教学改革,提高课堂教学效益,就要节省出课堂时间,让学生当堂完成书面作业,并且通过书面作业来巩固所学、反馈所学、促进所学。所以,我们的“家常课改革”提出“刚需作业基本不出课堂”,来回应“双减”政策。我们通过课堂改革,把70%的课堂时间还给每一个学生,让每一个学生都能当堂完成以下刚需作业:1.读熟课文;2.背出要背的内容;3.抄写;4.听写;5.完成课文后的每一个习题;6.完成配套练习册上的习题。

就上面这些作业来讲,作业量肯定减下来了。但是,教学质量如何做到不减,甚至提高呢?我们认为,减少了作业的“量”,就要增加作业的“质”。请注意:这个“质”,我不认为是让教师“提高作业设计能力”。开发和设计高质量的作业,对于面广量大的普通老师来说,可能性极小。一线老师一是时间不够,二是能力不够。关于“时间不够”,近两年都有人大代表呼吁“切实减轻教师教育教学之外的负担”,可见一线教师负担之重,所有的“负担”消耗的都是时间;再说“能力不够”,一所学校80%以上的教师都是普通教师,一辈子可能连教研组长都当不上,他们开发和设计的题目不可能比教材课文后面的习题更好,比优质的配套练习册上的习题更好,因为那些题都是资深专家和优秀教师花很多时间和精力反复打磨出来的。

我认为,使用好现有教材、配套练习册上的习题,就能提高作业的“质”。

现在不是没有好的作业,而是好的作业没有用好、没有用出成效来。关于学生作业的完成目前有两个突出的问题:1.这些作业学生是独立完成的吗?一直以来,书面作业不是课间完成的,就是回家完成的,都不是在教师的眼皮底下完成的,这导致很多作业没有可靠性,因为大量中后等学生的作业的答案都是通过第三方获得的。“家常课改革”要求教师安排学生在课堂上完成所有的书面刚需作业,不只是当堂巩固、当堂反馈、当堂促进,还要能确保作业的有效性和可信度,这样作业的“质”就上去了。

2.这些作业是独立订正的吗?我们的家常课改革特别注重作业的“最后一公里”,即作业的有效批改和有效订正。“最后一公里”出现了问题,前面99公里就收效甚微,正所谓“千里之堤毁于蚁穴”。“最后一公里”要做到:(1)先批后讲,然后要求学生订正。只讲不批、先讲后批不仅效果差,而且会彻底破坏作业生态,以后学生就不会认真做作业。(2)在教师眼皮下完成订正。教师不在场监督,大量中后等学生会抄答案。抓好有效评改和有效订正,作业的“质”就上去了。

“减负提质”一定要提高作业的“质”。因为题目写在作业本上,就是作业;题目写在试卷上,那就是考试。题目、作业、考试之间有着千丝万缕的密切关系。不重视作业的“质”——即作业训练的实效性和有效性,不研究作业的实效性和有效性,负担减下来了,成绩降下去了,反扑的力量更可怕。

教师教育论坛:您的“家常课改革”主张提高课堂效率,突出学生主体地位,因此要求课堂上教师讲授时间不超过30%,这一改革的基本理念是什么?教师怎样做才能落实这些理念?

管建刚:我们的家常课要落实三个理念。第一个理念:把课堂还给学生。课堂效率=课堂工作总量÷课堂时间。“课堂工作总量”不是指教师而是学生的工作总量。一堂课的课堂效率,是看班级每个学生,而不是少量优等生的学习效率。例如在课堂上,同学A朗读3分钟,A的朗读是有效学习。如果班上有50名同学,另外49名同学处于可听可不听的状态,那么课堂效率只有2%。“家常课改革”关注的是剩余这49位同学的学习是否有效。把课堂还给学生,就是把课堂时间还给“每一个”学生。为此,我们用齐读、自由读、师生对读等方式替代“指名读”,用“书面提问”“书面回答”替代“口头提问”“口头回答”。同样的时间段,让学生集体读、背、记、写。教师的主要职责是组织、管理、激励和示范。以往的指名读、指名答经常把时间给尖子生、积极主动的学生,那不公平,而且整体效率低下。人人有机会,人人动起来,就会更公平,更有效率。

第二个理念:“教师是主导、学生是主体”。“主导”和“主体”的关系依然困扰着无数教师,课堂的主导是教师,主体是学生。教师的“主导”作用表现为:给学生布置学习任务,即让学生“学”什么、“习”什么,然后组织、管理、激励学生完成“学”的任务、“习”的任务。学生在学习的过程中是否用心、是否专心要靠教师组织、管理、激励和示范。“主体”是完成自己的学习任务,“主导”是组织主体好好完成学习任务,管理主体好好完成学习任务,激励主体好好完成学习任务。

第三个理念:“学而时习之”。“学而时习之”阐述的是“学”与“习”的关系。孔子告诉我们“学”而后“习”,要“时习”,时时“习”,反复“习”。学生跟钢琴教师学弹钢琴,学了一个小时,回家还要练习5小时或8小时。因此在我们的课堂上,“学”5分钟,要“习”10分钟,甚至20分钟,学生才能学会。因此,在时间安排上,“习”比“学”的时间更长,即“学而时习之”学生才能学会。所以,我们的家常课课堂也称为“习课堂”。

“学而时习之”的教育理念与美国缅因州国家实验室提出的“学习金字塔理论”也很契合。“学习金字塔理论”认为,不同类型教学及其两周后的知识保留率分别为:听讲为主为5%,阅读为主为10%,声音、图片为主为20%,示范、演示为主为30%,小组讨论为主为50%,实际演练和做中学为主为75%,马上应用或转教别人为90%。在小学语文“习课堂”上,每节课都有一张任务单,任务1、3让学生以读背的方式“学”,任务2、4让学生以写的方式“用”,人人“学”,人人“习”。有了任务2和4的“马上应用”,学生才会“学”得专注,否则就会爱读不读、滥竽充数。“学而时习之”的“习”,就是趁着“学”后的热乎劲,马上“习”。

家常课说起来很简单,教师只要做到六个字:“管住嘴、迈开腿。”生活中做到这六个字,身体就好了;课堂上做到这六个字,效益就高了。

教师教育论坛:“家常课”上教师教授时间不超过30%,教师该如何做?很多教师家常课上讲授时间过长,甚至满堂灌,原因是什么?“家常课改革”的最终目标是什么?成效如何?

管建刚:一直以来,课堂以教师的讲和问为主。现在,“讲”少了,“问”却越来越多,我们做过专门的统计,小学语文教师的常态课上,提问都在80~100个之间。先不论提问质量,这么多的提问大量学生会应接不暇,疲于应付。一分钟里有两三个问题,学生思维能力也得不到训练,因为思维的深入需要时间作保障。

家常课要求把70%的时间给每一个学生读、写、背,但并不是说要把30%的时间都留给教师讲授。这30%时间内教师要做的还应包括教师的课堂组织、课堂管理、课堂激励和课堂示范。“习课堂”的操作比较简单,首先因为“习课堂”的课堂结构就是“读(背)+习+读(背)+习”。 我们开发了家常课任务单,包括统编版小学语文教材1-12册的每一篇课文、每一个语文园地、每一个单元作文的任务单。任务1、任务3主要是读和背,完成该读、该背的作业;任务2、任务4主要是写,完成抄写、默写、课后习题、配套联系册上的习题。每一个任务我们都进行了时间预估,确保28分钟里能完成。所以,闹钟是家常课的标配,教师可以严格把控“学”与“习”的时间,让每位学生都能有效“学”、有效“习”。