核心素养下高中地理大单元教学设计

作者: 许龄文

高中地理大单元教学能够打破自然单元的限制,把知识上有联系的内容进行整合,增强知识间的联系性,有利于学生把碎片化知识构建知识网络,提升了学生对知识理解的深度和广度,有利于学生从知道理解知识,到融会贯通运用知识,激发学生学习地理的兴趣。

生物圈相关知识一直是历年来高考中的重点内容,具体对应的课标要求有,必修一:1.2运用示意图,说明地球的圈层结构;1.10通过野外观察或运用视频、图像,识别主要植被,说明其与自然环境的关系。选择性必修一:1.9运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性和地域分异规律。从课标要求可以看出,必修内容主要是满足学生基本地理素养的需求,理解一些自然地理现象,增强对生活中的自然地理现象进行观察、识别、描述和欣赏的意识能力。选择性必修内容是为了满足高等院校的选拔需求,所以在知识的构建中,从认识植被到认识自然地理环境的差异性,之间存在知识的链接和递进,有一定的层次性,符合学生的知识生成过程。

一、教学设计思路

紧扣课标要求,确定教学目标:结合地球的圈层结构了解生物圈的范围;通过实地考察深入了解本地的植被类型,识别主要植被;结合现实中的地理现象,理解生物圈与地表环境之间的关系;分析地域差异产生的原因;结合图表资料,掌握陆地地域分异规律的形成特点与表现。

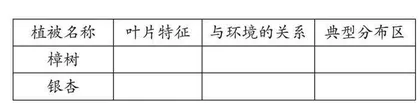

授课前教师要求学生应用“形色”等识别植被的软件,对校园和生活区进行考察,尝试认识身边的植被类型。学生分组完成调查任务,认识两到三种植被,要求知道植物的名称和形态特点,以及该植物的生长习性及原产地,并制作PPT向大家分享。昆明地处亚热带季风区,水热充足,生物资源丰富多样,学生通过对身边植物的认识,增加对身边植物的识别,同时对植物与环境之间的相互关系有了初步的认识。通过课外活动和探究之后,课堂上教师提前准备了一些银杏树叶、樟树叶、莲和仙人掌,让学生通过触摸和体验,分组学习,完成两个探究活动。学会识别主要植被,并分析其与环境之间的关系。探究一主要识别落叶阔叶林和常绿阔叶林植被,通过对森林植被的讲解,建立基本认识,“热带雨林—常绿阔叶林—落叶阔叶林—针叶林”的变化规律主要受热量因素的影响,链接选择性必修一地理环境差异性的部分知识。探究二主要识别旱生植被和水生植被,对叶和根进行对比分析,探究环境对植被的影响,从而引导学生思考植被“森林—草原—荒漠”的变化规律主要受水分因素的影响。在此不做自然带的内容添加,因为自然带和植被的概念不可混淆。通过探究一和探究二,总结影响植被的主要要素是气候、地形、水文、土壤等。探究三以红树林为例,总结植被与环境是相互影响的结果。通过分析植被与环境的关系,推理出影响植被的圈层,地形和土壤属于岩石圈,气候主要属于大气圈,水文属于水圈。水圈、岩石圈、大气圈和生物圈是相互影响、相互作用的关系,并讲解光合作用的基本原理。生物圈的范围包括大气圈的下层、岩石圈的上层和整个水圈。通过探究和体验,让学生学会分析地理环境与植被关系的方法,利用地图册分析热带草原和温带草原的区别及特征。探究四辨一辩,气候带、植被带与自然带之间的区别与联系,认识自然带和分析世界自然带的分布规律。

二、教学过程

(一)情境导入、展示目标

学生分享周末作业的成果,分享我们身边的植被,用地理的眼光去发现我们身边的美。引导学生总结植被的概念和垂直的分布结构。

教师引导学生去分析我们身边的植被有很多种类,但是很多都属于人工植被,如果我们要研究植被与自然环境的关系,我们应该更多地去研究哪一种植被呢?——自然植被。

(二)识别植被类型

教师展示植被的概念,植被是指覆盖地表的植物群落。植被包含的类型有森林、草原和荒漠。教师向学生展示道路两旁的图片,一边是郁郁葱葱的樟树,一边是金叶辉映的银杏。昆明大多数的银杏树都是从山东引进的,最具代表性的是北京的香山红叶,其中就有银杏和枫树。用实物展示,让学生触摸、感受,以小组合作的方式,分析两种树叶的特征。

探究一:

依据昆明和北京的降水柱状图和气温曲线图,分析两地的植被特征。

教师总结:森林是由树木组成的植物群落。主要类型有常绿阔叶林、落叶阔叶林、针叶林,讲解森林植被的主要分布区。

教师引导学生思考:如果沿着亚欧大陆东部,由低纬向高纬走,会呈现什么样的植被景观?为什么?植被分布主要受什么因素影响?

生:依次是热带雨林—常绿阔叶林—落叶阔叶林—针叶林,影响要素主要是热量。

(三)区分水生植被和旱生植被

探究二:

触摸分析一叶莲和仙人掌,让学生观察对比莲和仙人掌的叶和根,完成下列表格。

荒漠植被是指植物覆盖稀疏、种类单一的地面景观。主要分布在热带、亚热带以及温带的干旱气候区,其特点有①植被叶面缩小或退化是为了减少蒸腾;②具有肉质茎或叶是为了贮存水分;③茎叶覆盖茸毛是为了抵抗灼热;④根系发达是为了吸收水分。

师:从中国东海岸出发,沿北纬40°纬线向西前进,想一想,植被类型会发生什么变化?为什么?

生:由于降水由东南向西北递减,所以呈现的植被类型有森林、草原和荒漠。

师:通过上述两个案例探究,我们发现影响植被的要素有哪些?其中最重要的影响因素是什么?

生:气候。

(四)环境对植被的影响

在自然环境要素中,对植被影响最大的是气候,土壤、地形、水文等自然要素对植被也有影响。植被生长有赖于环境,植被生长状况及分布也能指示环境,比如苔藓植物指示阴湿环境,铁芒萁指示酸性土壤环境,碱蓬指示碱性土壤环境。那么植被能够影响环境吗?教师播放视频《航拍中国——海南红树林》。

探究三:

红树林因由红树科植物组成而得名,主要分布在热带和亚热带淤泥深厚的海岸带,多见于海湾或河口地区。红树林发育着密集的支柱根,呈弓状的稳固支架,纵横交错,有些树种发育明显的板状根,高30~50厘米。还有呼吸根。呼吸根的外表具有粗大的皮孔,便于通气,内有海绵状的通气组织,可贮藏空气。呼吸根具有很强的再生能力。红树林属于“胎生”。红树林植物的种子在还没有离开母树的果实时就开始萌发,长出绿色棒状的胚轴,到一定时候脱离果实坠入淤泥中,数小时后即可扎根,生长成为独立的植株。红树林发育可排盐分的腺体。

师:试分析红树林的特征与自然环境的关系?

生:由于海岸风浪大,红树林的支柱根能抵抗风浪的侵袭,起到稳定树木的作用;沿海地区海水做周期性的潮汐运动,在涨潮时,海水淹没红树林,呼吸根可以保持红树林的正常光合作用;红树林的“胎生”繁殖方式,能够避免风浪卷走树种;红树林生长在海岸的淤泥中,海水盐度过高,红树林发育可排盐分的腺体。

师:说明红树林对所在海岸地区生态环境的意义。

生:红树林能够保护湿地,保护生物多样性,净化海水和空气,防风消浪,保护海岸等。

教师总结:植被与环境是相互影响的结果,植被与气候、地形、水文、土壤共同构成了我们生存的自然环境,自然环境是一个整体,其中最活跃、最广泛的圈层是生物圈。生物圈的范围包括大气圈下层、岩石圈上层和整个水圈。

表1 不同区域内的森林生态功能差异

(五)植被与自然带

探究四:探寻规律之美——地理环境地域分异规律

展示世界自然带分布图和世界气候分布图,让学生观察、讨论。辨析气候带、植被带与自然带之间的区别与联系。教师总结:

三、教学反思

本节课以植被与生物圈为主题,对课本知识进行整合,打破了自然单元的顺序,从分析植被与环境之间的关系,到认识自然带与世界自然带分布规律,符合学生知识生成的逻辑顺序,从感性认识上升到理论分析。教学循序渐进,知识的生成由浅到深,有一定的层次。本节课体现了大单元教学的优越性,能更有效地激发学生对地理学习的兴趣,并能有效提高教学成绩。

◇责任编辑 苟有恒◇