基于“三寓三式”理论的药理学课程思政教学模式探索

作者: 丁正霞 张玲

①基金项目:安徽省质量工程项目“课程思政视域下的药理学教学模式的探索与实施”(课题编号:2022jyxm052);校级质量工程项目“精品线下开放课程《药理学》”(课题编号:2022jpkc001);校级青年人才支持项目“思政驱动下的《药理学》课程改革与实践”(课题编号:2022qnrc006);安徽省人文社科项目“医学基础课课程思政教学评价体系构建研究”(课题编号:2023AH051464);职业教育提质培优行动计划高水平专业群“智慧健康养老服务与管理专业群建设”(课题编号:TZ2021-ZYQ001)。

作者简介:丁正霞(1989—),女,汉族,安徽合肥人,硕士,讲师,研究方向:基础医学教学及课程思政。

[摘 要] 专业课作为课程思政教育的主战场、主阵地,在协同育人的过程中发挥着重要作用,药理学是医学专业基础课程,从药王孙思邈到医圣李时珍,药理学蕴含着丰富的思政元素。如何将思政元素与课程内容紧密结合,是实现润物无声、达成隐性教育目标的关键。基于“三寓三式”的课程思政教学理论,试图以“感—情—思—行”为主线,构建“三段四学三课堂”的药理学课程思政教学模式,为同类课程的课程思政研究提供新的思路。

[关 键 词] 药理学;“三寓三式”理论;课程思政;教学改革;教学模式

[中图分类号] G711 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)16-0113-04

2022年10月,习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上明确指出,教育是国之大计党之大计,培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。培养德技并修的高素质技能型人才是高职院校的重任,专业课作为人才培养的核心,自然而然成为育人的主渠道、主战场,每一门课都要深入挖掘思政元素,做好思政教育,守好一段渠,种好责任田。药理学作为医学基础课程与专业课之间的桥梁,是医与药的良好思政融合载体,既有医学救死扶伤、甘于奉献的医者仁心,又有药者安全至上、无私奉献的德育价值,正因为其具有交叉性、桥梁性、社会实用性,使得药理学有更好的契机去结合社会医药事件进行思政渗透,春风化雨,润物无声。本文基于2018年滕跃民教授提出的高职专业“课程思政”的“道法术器”改革思路[1],探索药理学课程思政的教学模式,主要研究内容有:基于“道”的课程思政元素的挖掘;基于“法”“术”的课程思政教学模式的探索;基于“器”的思政效果的评价。

一、基于“道”的药理学思政主线的确定与思政元素的挖掘

“道”是引导学生讲道理、走正道、行道德,从而实现价值引领。结合《高等学校课程思政实施指导纲要》等文件精神,课程立足培养德技并修的医药卫生人才的定位,基于药理学专业知识够用、技能凸显、知行合一的三维交互育人体系,最终确定把树报国之志、植仁爱之德、培济世之心确立为本门课程的思政目标。以36学时为例,笔者将药理学课程分为七大模块,分别为:总论(4学时)、传出神经系统药理(4学时)、中枢神经系统药理(4学时)、心血管系统药理(6学时)、内脏系统药理(6学时)、内分泌系统药理(6学时)、抗病原微生物药(6学时)。结合护理学专业人才培养方案,根据每章节教学内容,深入挖掘“合理用药”“生命至上”“法制观念”“中医药传统文化”等思政元素。课程组将思政元素与思政素材进一步梳理整合为人物库、药史库、前言库、事件库、诺奖库,匹配教学内容,运用故事分享、案例辨析、视频导入等方式融入教学。

(一)讲道德

引导学生深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想,明确坚持和发展中国特色社会主义,在实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴的道路上贡献自己的力量,同时将马克思主义的基本理论内化于心。结合药理学课程,课程组挖掘了“实事求是、攻坚克难的科学精神”“爱国爱党爱人民”等思政元素。如讲授抗心衰药物时引入案例“人工心脏——中国心”,讲授降血糖药物时引入案例“中国首次合成结晶牛胰岛素”等。

(二)走正道

教师要引导学生坚定不移地走中国特色社会主义这条唯一正确的道路,坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。引导学生遵循道德和法律规范,做出正确的决策和行动,基于此,药理学课程突出了“中医药优秀传统文化”“法制观念”等思政元素。如在讲授麻醉药时引入案例“华佗与麻沸散”,在讲授抗心绞痛药物时引入案例“张仲景与瓜蒌薤白半夏汤”,讲授抗疟药时引入案例“屠呦呦与青蒿素”,讲授镇痛药时引入案例“神梦之花——吗啡”,讲授肾上腺素受体激动药时引入案例“陈克恢与麻黄碱”。

(三)行道德

道德是人类社会生活中的重要规范,它涉及人与人之间的关系、人与社会的关系、人与自然的关系等方面,是维护社会秩序、促进人类文明进步的重要保障。行道德需要人们具备正确的道德观念和价值观,尊重他人的权利和尊严,关注社会公共利益,遵守社会公德和职业道德,不做违法、不道德的行为。同时,行道德也需要人们具备自我约束和自我反省的能力,不断反思自己的行为是否符合道德标准,及时纠正错误,不断完善自己的道德品质。高职教师承担着价值引领的重任,引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。药理学课程结合专业特色和课程内容,挖掘了“合理用药”“敬佑生命”“无私奉献”等思政元素,旨在引导学生践行生命至上的职业素养。

二、基于“法”“术”的课程思政教学模式的探索

(一)“法”的内涵与延伸

“法”即寓道于教、寓德于教、寓教于乐,也就是“三寓”,它揭示了课程思政的教学规律。药理学课程在教学的过程中不仅要教会学生有关药物的基本知识以及如何掌握临床药物护理技能,更要让学生领会技能对于促进临床安全合理用药的价值,这就是“寓道于教”。教育的本质是育人,这就意味着药理学还承担着德育的教学任务,教师要引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观,做到“寓德于教”。现在高职院校的学生对传统的“满堂灌”的讲授方式并不感兴趣,他们更乐于在丰富的课堂活动中汲取知识,这就要求教师要充分利用药理学课程的教学资源,精心组织课堂,将药理学知识与日常生活紧密结合,例如通过解释常见药物的作用机制、副作用及合理用药的重要性,让学生感受药理学的实用性和趣味性。通过这些寓教于乐的药理学实施路径,可以让学生在轻松愉快的氛围中学习药理学知识,提高他们的学习兴趣和积极性,同时培养他们的实践能力和创新精神,达到“寓教于乐”的教学效果。

(二)“术”的内涵与延伸

“术”指画龙点睛式、专题嵌入式、元素化合式的教学方法,即“三式”,点明了思政元素融入的方法。讲述药物的作用机制、临床应用、不良反应和注意事项是“画龙”,将思政元素与知识点结合,提高课程的温度是“点睛”。如在讲授抗心衰药物时,可以进行“爱国主义”的“点睛”,心力衰竭患者在药物使用无效后将面临心脏移植的选择,而心源的不足阻碍了心衰的手术治疗。2011年,陈琛团队,自主创新研制出我国第一颗全磁悬浮人工心脏。该项目被国家科技部列入国家科研重点项目,全磁悬浮人工心脏,厚度只有26 mm,直径50 mm,重量不到180克。人工心脏的研制成功为心衰患者燃起了重生的希望。采用“画龙点睛”的教学方法,把陈琛团队的爱国精神,升华至个人践行社会主义核心价值观的角度进行讲解。

“专题嵌入”式指在原有教学目标的基础上,将思政元素嵌入其中,加深学生对知识点或技能点的理解。如在讲授药物的两重性时嵌入马克思主义哲学理论中的矛盾性规律,药物的两重性指治疗作用和不良反应,引导学生深刻领会到作为临床药物的执行者和监护者,不仅要观察药物的疗效,也要关注药物不良反应。同时引导学生用马克思主义哲学理论看待问题,在实际生活中,正确认识和处理事物的两面性,找到合理的平衡点。

“元素化合”式指将药理学课程中知识、技能、价值三者化合进行渗透式教学。如在讲授抗心绞痛药物硝酸甘油时,引入央视节目《解码科技史》中“冠心病之战”一集,该集主要讲述了人类认识冠心病及治疗冠心病的历史,其中包含疾病的机制、治疗的首选药物、药物的作用机制及常见不良反应,药物研发的艰辛历程、科学家实事求是的科研精神渗透其中,实现了知识与价值的融合提升,充分体现了“元素化合”的思政教学效果。

(三)基于“三寓三式”的药理学教学改革模式

“法”“术”合成“三寓三式”,基于其丰富内涵,课程组进行了药理学课程思政教学改革模式的探索与实践。围绕“促进临床安全用药、维护人民生命健康”的指导思想,坚持“立德树人”的根本目标,落实人才培养方案和课程标准,依托“十四五”国规教材《药理学》,以国家职业教育智慧教学平台为依托,梳理整合课程内容,基于“线上—线下—线上”混合式教学模式,通过课前(线上)、课中(线下)、课后(线上线下)三段教学环节组织教学,将思政案例自然融入知识点、能力点、技能点的教学中,达到润物无声的效果。

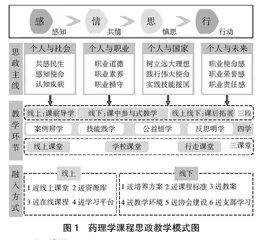

基于“三寓三式”课程思政范式,设计“案例辨学、技能践学、公益悟学、反思明学”四学,层层递进,打造线上课堂、学校课堂、行走课堂,将思政教育融入教育教学全过程,学生由感知到共情,有情入思,有思及行,达到学有所感、感有所思、思有所得、得有所行,促进“价值—知识—能力”的有机融合,构建了以“感—情—思—行”为主线的“三段四学三课堂”的药理学课程思政教学模式如图1所示。

1.“三段”

“三段”指课前启发式、课中探索式、课后反思式三个教学环节。以抗心绞痛用药为例,课前发布《中国心血管健康与疾病报告2023》,推算心血管疾病现患病人数2.9亿,其中冠心病1100万。用数据让学生感知民生,从而思考个人与社会的关系。

课中,从药史库中引入案例——“硝酸甘油的前世今生”,结合药物研发的艰苦历程,使学生产生共情,鼓励学生要有崇高的理想、奋斗的精神,进一步思考个人与职业关系。依托临床不合理用药导致的严重不良反应,帮助学生树立严控临床安全用药的底线意识,培养学生的职业责任感,由情入思。

课后,依托专业社团建设,开展用药知识普及和健康宣教的公益活动,助力学生由学到用的转变,实现由思及行,达到学有所感、感有所思、思有所得、得有所行,促进“价值—知识—能力”的有机融合。

2.“四学”

(1)“元素化合”——案例辨学

药理学课程有许多经典药物故事,人们从发现疾病、了解疾病到掌握疾病的发生规律再到药物的研究,尤其是作用机制的研究蕴含着丰富的思政元素,如科学家实事求是、攻坚克难的科学精神。通过对经典药物案例的辨析,学生不仅可以掌握疾病的发病原因、药物的作用机制、不良反应等药物基本知识,也能被科学精神深深鼓舞,渗透式融入促成知识、技能、价值的融合提升。比如在讲授镇痛药物时,引入案例——“神梦之花吗啡”。以视频和文档形式呈现此案例,并在案例后设置辨析问题:(1)限制吗啡使用的原因是什么?(2)吗啡的使用历程对你有何启发?通过问题(1)的辨析检验学生对吗啡这一药物的基础知识的掌握程度。通过问题(2)的辨析使学生深刻体会药物研发的不易,突出严谨的科学精神。

(2)“画龙点睛”——技能践学

在技能践学环节,我们会设计临床案例,让学生综合运用所学知识,分析治疗方案并通过情景模拟指导患者合理使用相关药物,耐心回答患者可能的用药咨询问题并向患者进行健康教育。学生分组对案例充分讨论后进行模拟用药咨询和指导用药,要求小组组内进行角色扮演,分别扮演护士、患者和家属。在学生完成操作后,进行无私奉献、救死扶伤的职业素养的“点睛”。