“互联网+”背景下高校机械类专业数字化课程资源建设研究

作者: 薛应芳 蔡超志 任建华 申文飞

[摘 要] 传统的高校机械类专业课程资源已难以满足当前教学的多元化需求。通过分析机械类专业数字化课程资源建设的现状,创新“理—实—虚”数字化育人新模式,提出了数字化课程资源建设方法,构建了多维度、立体化教学资源体系。提出的创新实践方法可指导机械类专业课的课程资源建设,并为其他工科专业课程的数字化教学资源体系建设提供有益参考。

[关 键 词] “互联网+”;机械类专业;数字化;课程资源;虚拟设计

[中图分类号] G642 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)33-0129-04

快速发展的信息技术催生了教育领域的数字化转型,高校机械类专业数字化课程资源建设已成为当前教育改革的必然趋势。因此,深入研究“互联网+”背景下高校机械类专业数字化课程资源建设,不仅是对传统教学模式的革新与挑战,更是适应未来教育发展趋势、培养具有创新精神和实践能力的高素质机械类人才的必然要求。通过构建数字化课程资源体系,实现教学资源的优化配置与高效利用,促进教师教学方式与学生学习方式的深刻变革,对推动我国机械类专业教育的现代化进程具有重要意义。

一、数字化课程资源建设概述

数字化课程资源构成要素主要包括内容设计、教学设计和技术支持三个方面。

内容设计是数字化课程资源的重要组成部分。内容设计主要包括教学内容选择、教学内容组织、教学内容呈现等方面。在教学内容选择上,教师需要根据教学目标和学科特点选择合适的知识点和教学内容,确保内容的科学性和实用性;在教学内容组织上,教师需要合理安排知识点之间的逻辑关系,保证学习内容的完整性和系统性;在教学内容呈现上,教师需要利用多媒体技术、互动式教学等手段,提高内容的吸引力和可理解性。

教学设计也是数字化课程资源的构成要素之一。教学设计主要包括教学方法选择、学习活动设计、评价方式确定等方面。在教学方法选择上,教师需要根据学科特点和学生需求选择适合的教学方法,如案例教学、项目化教学等;在学习活动设计上,教师需要设计多样化的学习活动,激发学生的学习兴趣,提高学习效果;在评价方式确定上,教师需要选择合适的评价方式,如考试评价、作业评价、实践评价等,确保对学生学习效果的全面评价。

技术支持也是数字化课程资源的构成要素之一。技术支持主要包括硬件设备支持、软件平台支持、网络设施支持等方面。在硬件设备支持方面,需要提供合适的电脑、平板电脑、投影仪等设备,保障数字化课程资源的正常运行;在软件平台支持方面,教师需要提供稳定、可靠的网络教学平台,支持数字化课程资源共享、课后师生互动等教学活动;在网络设施支持方面,教师需要提供稳定、高速的网络环境,保证学生能够顺畅访问在线课程资源。

只有让内容设计、教学设计和技术支持三者充分配合,才能构建优质的数字化课程资源,促进教学质量持续提升。

二、数字化课程资源建设现状

机械专业以培养学生工程综合能力和素质为目标,使学生具备自主学习、正确思维和探索创新的优秀工程师素质。目前,机械专业课程资源建设存在如下问题:课程内容与实际应用脱节,缺乏与时俱进的新技术、新工艺介绍;教学资源形式单一,多以传统教材为主,缺乏多样化的数字资源和互动平台;实践环节薄弱,实验设备和实践机会不足,影响学生动手能力和创新能力的培养。同时,课程更新速度慢,难以跟上行业快速发展的步伐,导致教学内容滞后于市场需求。因此,应加强机械类专业课程资源的建设,解决培养学生专业理论知识与工程实践能力的问题,丰富教学资源形式,强化实践教学环节,并加快课程内容的更新速度,以适应行业发展的需求。

目前,各高校开展数字化教学资源建设大部分依托国内优质网络教学平台,如超星学习通、雨课堂等。这些智慧教育平台均具有海量的线上学习资源、便捷的线上学习社区、强大的线上管理和监督手段等优势,逐渐得到广大教育工作者的青睐。 然而,现有的智慧教育平台虽然线上功能强大,但针对实践性较强的机械类专业,其线上功能依然无法满足机械专业需要开展大量实践性活动的需求。 因此,在开展实际教学过程中,教师需要结合机械专业课程量身定制一种强化实践教学环节、跨学科融合的符合机械专业特色的数字化教学资源体系。

三、数字化课程资源建设方法

数字化课程资源建设应当具有系统性和科学性。数字化课程资源建设方法理论框架如图1所示,明确课程资源数字化建设每一个环节的具体操作步骤和所需资源,确保资源建设过程的科学性和有序性。在高校机械类专业的数字化课程资源建设中,教师需要结合机械工程领域的专业知识和技术特点,设计相应的建设方法框架,确保资源的专业性和实用性;根据不同学生群体的学习特点和需求,设计相应的教学方法和资源内容,以提高学生学习的效果和满意度;考虑资源的更新和维护问题,设计相应的更新机制和维护策略,以确保资源的长期有效利用和发展。

四、数字化课程资源建设教学模式构建

(一)建设思路

通过顶层设计与组织,以科研创新实践平台(如河北省智能工业装备技术重点实验室等)、工程实践平台(校企共建实习实践基地)为纽带,推进校企合作与产学研融合,整合校企优质数字化资源;依托国内优质课程网络教学平台,创新线上线下混合教学模式、完善评价反馈与持续改进机制,构建覆盖网络教学资源、课堂教学资源和实践教学资源、专业课程知识和思政教育要素深度融合的多维度、立体化教学资源体系。

(二)构建“理—虚—实”一体化的数字化育人新模式

面向行业和社会对机械类人才的需求,立足地方应用型大学“面向行业、扎根地方”的办学定位,以学生为中心,以能力转化为导向,依托国内优质智慧教育平台,以科研项目为牵引,通过产教融合、科教融合、赛教融合,构建“理—虚—实”一体化高等工程教育数字化育人新模式(如图2所示)。

“理—虚—实”一体化教学模式将理论知识、虚拟仿真和工程实践紧密结合,形成一个有机整体,突破了传统教学中理论与实践相脱节的问题,使学生能够在学中做、在做中学,实现知识与技能的同步提升。

五、数字化课程资源开发与应用案例——以虚拟设计课程为例

(一)案例库建设

虚拟设计是机械设计中常用的一种现代设计技术,是机械类专业学生必修的技术基础课,实践性很强。该课程通过项目案例教学使学生掌握产品虚拟建模、虚拟场景设计、动画及其交互、界面设计等技术方法,能够利用 VRP 等软件开发平台实现机电产品的虚拟设计。

按照虚拟设计课程教学大纲的要求,课程教学内容划分为三维建模、材质渲染、动画制作、模型转换、相机设置、场景特效、界面设计、人机交互、脚本编码、产品发布10个模块。

每一模块可依据教学要求建立若干个数字化案例,这些案例(属于小型案例)一般为1~2课时,主要针对某个需要解决的简单问题,注重基本知识和基本技能的掌握和训练。针对机械虚拟装配车间、虚拟机器人展览馆等,开发数个综合案例(属于大中型案例),一般为3~6课时,注重各种知识和技能的综合运用,以解决实际问题。

案例按照先易后难、先简单后综合的顺序编制并统一编号,以PPT课件的形式放在同一个目录下。同时配以一定数量的教学视频、VRP原文件及Word文档等,上传至网络教学平台以供学生自学、上机实训等。数字化案例库所使用的素材,一般可用相关素材替换,这样教师和学生可以根据学时数多少和个人实际需要对它们进行重新组合和选用。

项目教学案例库建设原则是:案例必须是科研或竞赛项目实施过程中有重要影响或具有典型示范性作用的项目,问题典型具有代表性和启发性。切合工程项目实际,任务明确、要求具体、突出重点、难易适当、大小适中、方便教学。

1.项目式教学案例一

项目背景:新兴铸管股份有限公司在生产作业中存在大型铸管周向均布焊接顶推筋板,但铸管椭圆度,端面垂直度数据未确知。亟须要求作业过程中保证筋板端面和轴线垂直。项目利用6轴焊接工业机器人、三坐标双臂机器人、2轴冗余驱动变位机器人和筋板自动上料机器人四部分异型工业机器人进行协同作业,形成集测量和焊接作业于一体的协同作业系统。

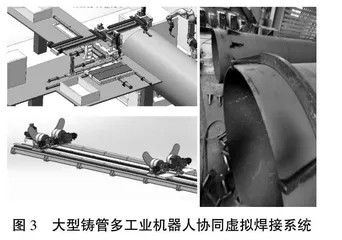

该项目引入虚拟设计课程建立了大型铸管多工业机器人协同虚拟焊接系统,如图3所示。

2.项目式教学案例二

项目背景:煤炭长期开发造成大面积土地塌陷、矸石山占地污染、矿井水害威胁严重、水资源破坏等问题,严重破坏煤矿周边生态环境。通过开展建立技术体系和研究成套装备,成功实现了煤矿保护水资源和地面生态环境的生态保护性开采。

该项目引入虚拟设计课程建立煤矿井下采选充留一体化虚拟开采系统,如图4所示。

3.项目式教学案例三

项目背景:河北省永年区是我国紧固件重大生产基地,是我国紧固件产业发展的风向标。为了实现螺栓螺母组装的自动化,改善生产环境,提高生产效率,河北工程大学联合河北东润紧固件有限公司,研发了一款螺栓螺母自动化组装专用核心装备膨胀螺栓自动组装机。

该项目引入虚拟设计课程,设计了螺栓螺母自动组装设备模型。

4.项目式教学案例四

该案例来源于中国国际大学生创新大赛项目“淘陶乐—智能检测氮化硅陶瓷球开拓者”。项目设计的陶瓷球表面缺陷自动检测装置,有效解决了氮化硅陶瓷小球在生产加工过程中由于加工工艺和环境等因素影响,不可避免出现裂纹、凹坑、划伤、雪花等缺陷的问题。该项目获第十二届中国(河北)青年创新创业大赛二等奖。项目引入虚拟设计课程,设计了陶瓷球表面缺陷自动检测装置模型。

5.项目式教学案例五

该项目来源于第19届全国大学生机器人大赛ROBOCON,河北工程大学代表队荣获全国总冠军。本届大赛主题为“绿茵争锋”,每个参赛队需自行设计、制作两台机器人,并在赛场上完成接球、传球、投球、踢球等一系列高难度动作。该项目设计的机器人模型引入了虚拟设计课程,设计了“绿茵争锋”虚拟比赛场景。

(二)虚拟实验室建设

运用5G、大数据、人工智能等数字化技术,开发机械类专业课课程实践虚拟实验室,打造“行走的专业课”“沉浸式专业课”等独具特色的机械类专业实践教学模式。通过邀请行业专家、教学名师等开展虚实结合的实践教学场景,为师生提供跨空间的真实场景再现,有效打造机械专业实践教学新样态。

针对虚拟设计课程建立了“虚拟现实技术实验室”,实验室拥有我国自主知识产权的VRP 12.0虚拟现实软件、爱普生(EPSON) CB-G6050W高端工程投影机、专业金属投影屏幕、创凯融合器CK4MH2、罗技G27方向盘、Mad Catz AV8R_02飞行摇杆、7.1声道音响系统、VRP-游戏外设模块等成套设备,通过该软件配套的课程教材,以工程案例为素材、以解决工程实际问题为导向、以培养学生分析问题与解决问题的能力为目标,以学生为教学主体,能够最大限度地调动师生的积极性和主动性、激发学生的学习情趣,培养学生的工程能力和创新意识,对提高教学质量具有明显的促进作用。

(三)网络教学平台建设

目前,各高校开展数字化教学资源建设大部分依托国内优质网络教学平台,如超星学习通、雨课堂等。教师在网络教学平台上传课程大纲、电子教材、多媒体素材库、校企共建案例资源库,学科竞赛及各类创新创业大赛项目库、拓展阅读资料等,供学生提前查看和预习,做到课前心中有数。学生根据课程大纲要求,通过预览PPT课件、查阅课外资料、观看课外视频等方式,提前做好课前预习准备。

教师基于网络教学平台和线下课堂开展线上线下混合式教学。 通过网络教学平台记录课堂活动情况,展示教学课件。课堂签到、随堂练习、抢答提问等课堂活动自动保存过程性材料。通过智慧教室让学生与教师之间进行真实互动,让学生感受到浓厚的学习氛围,及时解决学生遇到的问题,并根据学生的实际情况进行教学调整,提高学生的学习效果和课程教学质量。

通过网络教学平台开展课后学习任务监督与提交。教师可以在网络学习平台布置课后任务,如布置课后作业、安排课外资料阅读、安排课外视频观看、进行期中或期末考试等。

六、构建思政与专业技能深度融合的课程资源体系

课程思政数字化建设基于学情分析设计课程思政教学目标、基于课程思政教学目标明确评价标准、基于在线教学平台资源设计教学内容、基于人工智能技术提升教学效果、基于数据驱动加强过程评价。运用5G、人工智能、大数据等数字化技术优化教学资源配置、创新教学模式,完善全过程的课程思政综合评价体系,构建思政教育与专业教育相融合的机械类课程思政数字化育人体系。机械类专业课程可通过线上、线下多空间“共思政”和课内课外各时段“同育人”的德育理念,将“三全育人”延伸至全空间、全时段,建立思想塑造、能力培养、知识传授“三位一体”的数字化教学模式。

参考文献:

[1] 马忠丽,顾硕鑫,于文杰,等.机器人工程专业课程群数字资源建设实践:以成都信息工程大学为例[J].西部素质教育,2022,8(9):127-129.

[2] 马颖化,李会荣,李俊涛,等.面向“智造”岗位能力提升的《切削加工智能制造单元操作》课程建设与实践[J].陕西国防职教研究,2023(1):5-8.

[3] 甘国强,李萍,严思梁,等.基于信息化数字化背景下VR技术在工科实践教学中的应用探索:以合肥工业大学材料成型及控制工程专业课程为例[J].教育进展,2023(12):10046-10054.

[4] 倪春芳.数字化背景下机械类专业课教学教革[J].时代汽车,2023(20):58-60.

◎编辑 郑晓燕