校企“双元”开发市政工程技术专业新形态教材实践①

作者: 潘芳禄

[摘 要] 教材改革是职业教育中“三教”改革的重要组成部分,教材改革对职业教育教学提升具有非常重要的意义。在校企合作、产教融合的背景下,为了满足市政工程行业转型升级和职业教育信息化发展的要求,坚持校企“双元”主体合作应该是开发市政工程技术专业新形态教材的原则,教材如何有效衔接生产过程和职业标准、如何满足信息化和多元化学习需求是职业教育亟须解决的问题。以《市政桥涵工程施工》教材开发为例,研究产教融合背景下校企“双元”开发新形态教材的策略和思路,并总结开发实践经验和成果,为同类新形态教材的开发提供借鉴。

[关 键 词] 校企“双元”合作;市政工程技术;新形态教材;生产过程;职业标准

[中图分类号] G714 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)34-0117-04

《国家职业教育改革实施方案》中明确提出,要建设一大批校企“双元”合作教材,倡导使用新型活页式、工作手册式教材,并配套开发信息化资源。这一要求同时明确了教材开发形式、内容组织形式、内容结构、呈现方式。在校企“双元”教材开发中,高职院校应从职业教育教学改革现状与教材建设现状出发,紧跟产业升级、职业标准、信息技术发展等方面需求,推进教材改革与创新,实现教材开发与产业发展、岗位需求、信息技术发展、教学改革相融合。

一、产教融合背景下校企“双元”开发新形态教材的策略

在全国范围内选择东部、中部、西部地区的9所开设有市政工程类专业的职业院校、相关企业和培训机构进行教材建设现状的调查,发现当前市政工程技术专业教材在建设过程中存在的主要不足有:企业参与度不足、内容更新不及时、脱离职业岗位标准要求、使用具有局限性、不满足信息化教学要求、不满足项目化教学要求。为了解决这些问题,校企“双元”开发新形态教材过程中可以采取以下策略。

(一)搭建校企联动沟通平台,建立“双元”合作开发教材机制,调动校企双主体的积极性

在企业合作意向不理想、校企合作缺乏具体法律和制度支撑的大背景下[1],建立和优化校企“双元”开发教材的双主体共赢机制,建立和完善校企合作组织结构和监督管理、反馈制度,平衡相关各方的利益,形成良性互动,推进校企“双元”开发教材双主体合作的深度意愿,组建多元协同的团队,不断健全“校企”共建机制,完善“产教”融合机制,夯实“校企”协同育人机制。

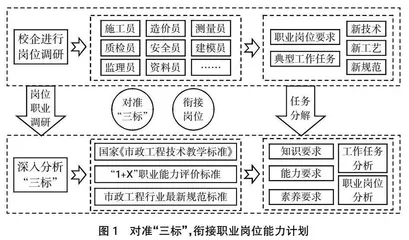

(二)厘清岗位要求,教材内容对准“三标”,衔接职业岗位能力,达到书证融通

校企组建专业教材开发团队,多维度进行岗位能力调研,根据市政工程职业标准和技术发展趋势,对准国家《市政工程技术教学标准》、“1+X”职业能力评价标准、市政工程行业最新规范标准(以下简称“三标”),在深入分析桥梁施工岗位群在典型工作流程及工作任务中的技术技能要求和素养要求的基础上,进行岗位任务分解,列出各项任务的教学目标清单(知识要求、能力要求、素质要求)。为了实现教材内容紧密衔接岗位的技术技能,召开市政专业指导会,逐一对各项教学目标清单开展教学化讨论和分析,确定各项教学目标对应的教学内容、项目载体、思政元素、配套的颗粒化数字资源,形成用于新形态教材的教学内容组织结构,达到岗课融通,如图1所示。

(三)基于典型工作任务,设计“育、训、评”合一的学习任务单

依托广西区域真实市政工程项目,选取典型工作任务作为学习任务,制订市政桥涵施工系列岗位学习任务单。学习任务单涵盖六方面内容:任务实施的具体步骤、每个步骤的具体做法、每项作业技术技能要求、每项作业安全要求、每项作业职业素养要求、任务完成情况评价。其中任务完成情况评价以过程考核表的形式,从过程规范性、操作熟练度和质量达成度三个维度进行多元评价,评价主体包含学生本人、小组成员、任课教师,达到“育、训、评”合一的目的。

(四)设计立体化学习资源,将教材进行数字化改造,适应学生个性化、多元化学习需求

借助信息技术和广西建设职业技术学院5G云享平台,将教材进行数字化改造,建立多媒介、多形式、多层次的立体化学习资源,通过实践研究资源与教材内容的有效结合和展现方式,将视频、动画、微课、虚拟仿真等数字资源有机融入教学化处理的模块内容中,形成真实工作情境,适应学生个性化、多元化的学习需求,并通过信息化手段实现教材资源的实时实地学习和资源共享,如图2所示。

(五)把准岗位职业能力标准和工作过程,合理重构教材的模块化内容,实现教材信息化“活模块”

市政工程类项目具有工期长、分项子工程多、工作内容关联性较大、技术及工艺流程更新较快等特点。因此,需要根据岗位工作任务进行教材内容的重构,这就要求新形态教材开发团队的水平要高且涉及面广,保证教材模块化的内容对岗位工作内容的全覆盖。重构的各基本模块化要相对独立,并且可以根据某项技术技能的培养要求进行组合,根据市政新技术、新工艺、新规范的要求单独更新和调整。教材中各模块内容可以按一定的逻辑选择教学内容和组织方式,实现教材、教师、教法的同向同行。以《市政桥涵施工技术》教材为例,教材内容模块化改造建设计划如图3所示。

(六)建立多元评价机制和更新调整机制,增强新形态教材的时效性和实用性

建立由校校共同体、校企共同体、学生、企业员工等组成的多元评价机制,制定规范化的教材更新和调整机制,实现新形态教材及其相关资源随着行业技术进步、岗位要求、学情、培养目标的调整变化而调整,增强新形态教材的时效性和实用性[2]。

二、校企“双元”开发《市政桥涵工程施工》新形态教材的思路

首先,在开发的前期分析和比较国内外典型的校企合作、活页式及工作手册式教材开发、信息化平台及资源开发、项目化教学、模块化教学等方面的经验和理论,建立校企开发教材共同体,确定合作模式,建立教材开发长效机制。

其次,以能力本位为指引,以衔接岗位为目标,依托职教集团和协作共同体,校企深入进行岗位职业能力分析,把准“三标”要求,按照岗位工作任务分解,从知识、能力和素养三方面编制岗位能力清单。

再次,以项目导向为指引,以书证融通为目标,研究教材内容模块划分模式,根据岗位能力清单编写教材模块化项目内容,开发各模块对应的信息化平台及资源,使教材和资源有效融合,实现交互学习和资源共享,开发形成新形态教材范式。

最后,设计教材在应用过程中的多元化评价机制,实现教材的不断改进和提升。同时总结经验,形成开发范式,并通过推广应用拓宽辐射面。

《市政桥涵工程施工》新形态教材开发思路如图4所示。

三、校企“双元”开发《市政桥涵工程施工》新形态教材的实践

(一)按照问题导向,校企组建开发团队

为解决市政桥涵工程施工课程现阶段教材开发主体单一、开发机制不全、内容陈旧、信息化程度低、不能满足项目化教学和培训需求等问题,依托广西建设职业技术学院市政工程技术专业指导委员会,组建了由5名企业专家和6名学校骨干教师组成的《市政桥涵工程施工》新形态教材开发团队。企业专家来自南宁市政集团有限公司、广西建筑科学研究院等4家区域知名企业,骨干教师来自广西建设职业技术学院、广西交通职业技术学院等三所开设市政类专业的高职院校。

根据来自企业和学校成员的特长,确定两类成员的主要工作任务:企业专家成员主要负责分析新型城镇化建设背景下市政桥涵工程施工岗位群的工作任务,根据岗位典型工作任务和流程及要求创设真实工作情境,归纳提炼市政桥涵施工岗位群在知识、技术技能、职业素养三方面的能力要求,对课程标准的开发提出建设性建议。学校骨干教师负责岗位调研的总结、归纳,根据调研结果完善市政桥涵工程施工课程标准,确立新形态教材的体例结构,挖掘思政元素并确定课程思政的方式和载体。在共同完成方面,校企双方共同完成视频、动画、微课、轻量化模型、桥梁项目数字化图纸等信息化资源,共同完成融入行业新规范、新技术、新工艺(以下简称“三新”)内容和思政元素的课程标准,作为课程新形态教材开发的依据。

(二)基于典型工作任务重构教材内容

校企教材开发组在充分调研岗位职业能力的基础上,综合分析了《高等职业学校市政工程技术专业教学标准》《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》《建设工程质量检测职业技能等级证书标准(中级)》《全国交通运输职业教育道路与桥梁施工技术应用技能大赛赛程规则》,以真实市政桥梁施工项目为载体,基于市政桥涵施工典型工作任务的工作流程,按“能力模块+学习任务”的形式重构教材的知识内容体系,并按完成任务的行动逻辑编排教材的结构目录。最终将教材教学内容重新构成七个能力模块:涵洞工程识图、涵洞工程施工、桥梁识图、桥梁基础施工、桥梁墩台施工、桥梁上部结构施工、桥梁附属设施施工。

(三)依据行动逻辑编排教材结构

每个能力模块都以一个具体真实的工作项目作为工作情境,根据实际岗位任务要求设置不同的学习任务。每个任务由以下六个部分组成。

1.任务的描述:以真实市政桥涵施工工作任务场景的形式,对具体的学习任务开展描述,满足项目化教学和任务驱动教学的形式需求,提升学生学习的积极性。

2.目标的描述:描述在完成本任务的学习后,学生需要掌握、理解或了解哪些知识,能够开展哪些技术技能,应该具备哪些素养,明确本任务学习需要达到的知识、技能和素养教学目标。

3.任务的分析:详细介绍在岗位具体任务实施中需要具备的知识点和技能点,结合信息化技术手段,嵌入数字化学习资源的二维码,为学生提供学习框架、知识点重点和难点的形象分析,深化学生对任务实施过程中所需知识点和技能点的理解。

4.任务的实施:结合项目案例,把任务实施过程中所需的关键流程进行整理和列举,为学生的学习思路和任务的实施步骤提供参考。

5.练习评价:各个任务均设置对应的技术训练,根据训练完成的情况评价学习效果,作为调整教学策略的依据。

6.拓展提升:引入市政工程行业最新技术前沿和行业“三新”技术,拓宽学生的学习面。

(四)促进教材内容三维融合的实现

在教材内容编写时,通过工程实例的融入,实现教材内容的“情境化”。通过数字信息化资源的嵌入,达到教材内容的“形象化”。通过思政元素的融入,完成课程思政“思润化”。通过工程实例、数字信息化资源、思政元素的三维融合,促进了教材内容的“三化”:情境化、形象化、思润化。

根据市政工程岗位能力对新的桥梁施工知识、桥梁施工技能、桥梁施工素养的要求,将对应的企业工程案例融到各教学模块和任务中。比如,在桥梁桩基施工模块中践行岗课融通,设置了龙门大桥项目“施工场地准备”“钻孔方法选择”“成孔质量检测”“桩基钢筋笼制作”“水下混凝土计算”“水下混凝土灌注”“低应变检测”“超声波检测”等案例让学生掌握桩基施工准备、钻孔施工、灌注成桩、质量检测等方面的技能,通过创设上述桥梁施工工作任务场景,促进教材内容的“情境化”,激发学生的学习积极性。

在《市政桥涵工程施工》教材内容中通过动画、短视频、轻量化模型、图片等数字化资源的形式,将课程碎片化的理论知识、抽象的技术技能实操、真实工作环境融入学习任务中,并在每一项任务中设置链接数字资源平台的二维码,促进教材资源的“纸数融合”,实现教材内容的“形象化”。