大学数学课程思政教育的策略与实践

作者: 成乐 刘迪 王慧

[摘 要] 主要讨论大学数学课程在进行“课程思政”时遇到的困难和存在的问题,从课程大纲、教学设计、教学模式、教学方法和课程考核评价等方面出发,探讨大学数学课程如何科学设置思政建设目标,如何在教学中开展思政教育和改革考核评价机制,如何提高思政建设实效,实现协同育人。以高等代数课程为例,展示开展思政教育的策略和实践过程。

[关 键 词] 课程思政;改革策略;教学实践;高等代数

[中图分类号] G642 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2022)15-0037-03

习近平总书记在2016年12月的全国高校思想政治工作会议上曾强调:“各类课程都要与思想政治理论课同向同行,思想政治工作要贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人。”现今,课程思政已是各方高度关注的理论和实践问题,很多教师在具体课程中对如何融入思政教育开展了研究。

我们主要讨论大学数学课程思政教育的策略及实践路径。如高等数学、线性代数、概率论与数理统计等大学数学课程一般均为高校理工科的专业基础课,这些数学课程的内容是学习其他课程和现代科学的基础,课程中的基本方法和基本理论在自然科学、社会科学、工程技术等各领域都有广泛的应用。然而,由于大学数学课程的内容多、理论性强、高度抽象概括等特点,导致其思政育人要素较难挖掘。在实际数学课程教学中,思政教育的开展往往流于形式或生搬硬套,出现“为了思政而思政”或者“强行思政”等问题。

南京大学的秦厚荣教授曾讨论了如何搭建大学数学课程思政教学体系和第一课堂与第二课堂相结合的思政平台[1]。上海海洋大学的郑奕教授探讨了大学生数学课程开展课程思政的“着力点”,并以《概率论与数理统计》为例,阐述了如何挖掘教学内容中的思政素材[2]。而我们将以数学专业开设的高等代数课程为例,以成果为导向,讨论如何确立课程的、每章节的思政建设目标,如何形成系统的、连续的思政体系,如何在教学中融入思政内容,促进数学课程的教学与思政教育形成协同效应。

一、大学数学课程思政教育的策略与实践

(一)反向设计,以成果为导向,逐级设置思政目标

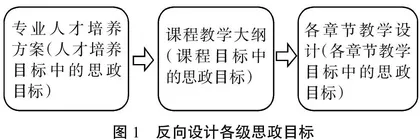

在进行课程的教学设计时,我们根据专业的特点统筹规划,以专业人才培养方案中的思政目标为依据,去设置课程的思政目标。再从课程教学大纲到课程各章节,逐级设置具体的思政目标。挖掘每节课的思政育人要素,以要取得的思政育人成果为导向,在教学中展开思政教育,实现专业教学和课程思政的有机统一,如图1所示。

以我校为例,开设高等代数课程的数学与应用数学专业,其人才培养方案中的思政目标为:具有良好的道德品质和正确的世界观、人生观、价值观,热爱祖国,践行社会主义核心价值观,具有良好的职业道德和素养。遵守职业道德规范,具有良好的心理素质、积极的人生态度和团队合作精神。掌握重要的数学思想,感悟数学美,了解世界和我国的数学发展史,体会数学的重要应用价值。

我们以此为依据,设置了非常具体的高等代数课程的思政目标:掌握重要的数学思想,如类比、分类、转化与化归等;熟悉代数的思维特点和方法,树立辩证唯物主义观点;提高数学修养与素质,体会代数的严谨性、逻辑性和简洁性,感悟数学美;了解代数学的发展历程,了解《九章算术》等中国数学文化瑰宝对世界数学发展的贡献,激发民族自豪感;了解代数方面最新、最前沿的研究进展,激发从事科学研究的兴趣;认识高等代数的理论与方法在自然科学与社会科学中的广泛应用价值,体会数学的重要价值;能批判性地借鉴和使用数学,进行研究性、创新性学习,形成自己的见解;体会团队协作的重要性,认识到有效沟通与交流的重要性。

为保证课程思政目标的达成,在进行每节课的教学设计时,我们结合教学内容,深入挖掘了具体的思政育人要素,如表1所示。

在教学设计中,基于目标进行反向设计,聚焦于让学生在学习结束时达到的预期思政目标,教学内容、教学活动、评价考核都围绕着学生的知识、能力、素质要达到的目标而展开。

充分利用多媒体,通过讲授、线上互动、线下互动、设置开放式问题等方式启发学生感受和感悟。

(二)通过混合式、互动式的教学模式,提高思政建设的实效性

建设具有“数学特色”思政资源库,利用线上教学和线上互动,生动直观展示思政案例,提高思政内容的吸引力和感染力。有效结合数学学科的重点问题和社会热点问题,引导学生在专业视域下讨论和剖析问题。在教学中,注重对学生做积极正面的引导,结合时事传递正能量。通过创设情境、案例教学等方式,借助多媒体,将学生代入情境,产生情感共鸣,引导学生思维向更深处探寻,立足专业领域思考“我应该如何”,以研究性学习的方式,实现向行动转换。

例如,在高等代数课程的教学中,我们每节课都与学生分享一则“数学感悟”或关于数学的名人名言,促使学生形成积极向上的态度和价值观,感悟数学美。此外,结合所讲述内容分享诸如伽罗华、阿贝尔、华罗庚、陈景润等数学家的生平故事,让学生感受他们对数学的热爱和执着,了解他们如何在十分艰苦的条件下攻克难关,追求真理。

此外,在创设问题情境的过程中注重强调数学思想和方法。当学生掌握了这门课程的思想方法后,再去学习相关知识就是下位学习了。因此,在分析问题、讨论问题和解决问题的整个过程中,我们都会强调如类比、转化、归纳等重要的数学思想方法,引导学生主动进行学习迁移,形成解决问题的技能和自主学习的能力。

(三)注重数学思维、创新意识的培养

在教学过程中,我们会特别注重数学思维方法的培养和训练。在分析问题、讨论问题和解决问题的整个过程中,强调学生注意类比、转化、归纳等重要的数学思想方法,引导学生进行学习迁移,形成解决问题的技能和自主学习的能力,能够不断自我反思,能够进行自我学习和提高。在数学课程的教学中融入数学建模案例,用探究学习的方式指导学生发现问题、转化问题,并利用相关理论解决问题,培养学生的实践能力和创新意识。

有效利用分组讨论培养学生团队协作意识、口头表达能力、交流和沟通能力、学习和研讨能力。在教学中,我们经常会针对一些具有探究性、发散性、答案多元的问题,有序组织学生分组展开有主题、有内容、有观点的讨论。在讨论过程中,有意识地引导和培养学生能够分析相关问题,提出有见解的想法,参考他人的意见,恰当质疑他人的观点,做类比或推广。

(四)结合具体内容,介绍历史背景和新的科技成果

在课程教学中,结合具体内容,讲好中国故事。此外,通过介绍国内外数学研究的最新动态,让学生了解数学知识体系发展历史,明确数学与其他学科关系,理解数学在生活中的价值。使之具备在教学中发现问题、解决问题的能力,掌握先进的教学理念与数学教学方法。

比如,在高等代数课程的教学中,讲授线性方程组这部分内容时,会介绍我国数学史瑰宝《九章算术》,其中的第八章“方程”所蕴含的思想方法正是解方程组沿用至今的消元法。讲授数域和二次型时介绍《梦溪笔谈》,其中的会圆术体现了局部以直代曲的思想,肯定了数与物的关系:“大凡物有定形,形有真数”,还指出了:“然算术不患多学,见简即用,见繁即变,乃为通术也。”这些成果和思想的出现比西方世界早了上百年,通过这些内容可以使学生更加深入地了解学科历史和中国数学发展史,增强民族自信心和自豪感,树立学生为社会主义奋斗的理想。

(五)改革考核评价机制,保障思政建设目标的达成

为了保障课程思政教育目标的达成,我们对课程的评价方式进行了改革,将评价方式过程化、全面化,将学生的学习态度、实践能力、团队合作意识、创新意识和德行素养等纳入评价标准中,促使“知识、能力、素质”相结合,达到提高学习能力和综合素质的目的,促使学生高尚品格的形成。

例如,高等代数课程的考核评价由“过程评价”和“期末评价”两部分组成。其中,过程评价包括了“课堂表现”“小组研讨”“建模案例”等,通过这些项目去考核学生的学习态度、实践能力、创新能力、团队合作意识等情况,促进学生综合素质的提高。

1.标准化练习题和非标准化练习题相结合

练习题是数学课程教学的重要组成部分。在教学中,我们会将练习题分为标准化练习和非标准化练习两类进行布置。标准化练习题有确定的计算过程和答案,主要目的是让学生巩固和运用知识。非标准化练习题一般是开放性的,没有标准答案或解决方案,主要为了引发课堂讨论、思考和创新。

2.将小组讨论的过程和结果纳入考核评价

为保证小组讨论的质量和学生参与的积极性,我们将小组讨论的过程和结果按等级制纳入过程考核中。考察小组的团队合作意识和整体气氛,交流沟通能力,是否有良好的心理素质、积极的态度等,促使学生形成良性竞争的环境。

3.将课下线上学习加入考核评价

对于线上学习部分,除了线上的课堂练习成绩之外,同时将学生课下观看教学视频、电子课件的时长和次数折合为分数计入过程考核中,监督学生有效自学,培养学生终身学习、挖掘资源的能力。

4.布置综合性、开放性作业

在课程内容综合性较强的部分,通过布置综合性作业培养学生新旧知识综合应用的能力,布置没有固定解题过程或标准答案的开放性作业,学生可根据材料进行独立操作及独立思考,提高创新意识和创新能力。

二、总结

教师是思政教育的主力军,课程是思政教育的主阵地,课堂教学是思政教育的主渠道。在课程教学中,教师首先需坚持立德树人,坚定学生理想信念,以教育学生爱党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱集体为主线,结合学科专业、所属课程类型的育人要求和特点,深入挖掘蕴含的思政教育资源,优化课程思政内容的供给。大学数学课程的知识内容有着深刻的实际应用背景,在计算机技术、通信技术、现代生物技术等各领域都有广泛的应用。在教学中,应以专业技能知识为载体,加强学生思想政治教育,帮助学生掌握重要的数学思想,树立辩证唯物主义观点,提高数学修养与素质,体会代数的严谨性、逻辑性、抽象性、概括性和简洁性,感悟数学美。在课堂上,积极正面引导学生,结合时事传递正能量,身为示范,让学生时时感受到我们将课堂摆在第一位。注重数学思维、创新意识的培养,将个人的科研成果融入教学中,结合具体内容,介绍代数的历史背景和重大科技成果。讲好中国故事,培养学生的家国情怀和担当精神,让立德树人润物无声。

参考文献:

[1]秦厚荣,徐海蓉.大学数学课程思政的“触点”和教学体系建设[J].中国大学教学,2019(9):61-64.

[2]郑奕.大学数学“课程思政”的思考与实践[J]. 宁波教育学院学报,2019,21(1):59-61.

[3]刘戈,詹健.高校各类课程思想政治教育资源开发与利用研究[J].武汉纺织大学学报,2008(1):72-74.

[4]王海威,王伯承.论高校课程思政的核心要义与实践路径[J].学校党建与思想教育,2018,581(14):33-35.

[5]高德毅,宗爱东.课程思政:有效发挥课堂育人主渠道作用的必然选择[J].思想理论教育导刊,2017(1):31-34.

[6]吴珞.大学数学课程思政推进方法初探[J].高教学刊,2020,126(4):78-80.

编辑 王亚青