国际视野下职业教育法律体系建设探析

作者: 李玉静 王斯迪

摘 要 从法律体系建设的角度,选择德国、英国、美国等三个国家作为样本,对其职业教育法律体系建设历程分析发现,三个国家职业教育法律体系建设与其职业教育现代化进程是紧密联系在一起的,职教法的修订与完善在每个国家职业教育的改革发展进程中都发挥着非常重要的作用。三个国家的职业教育法律体系建设历程存在显著差异,但也呈现共同的特征和趋势:职业教育法律体系深受文化传统和民族特征的影响,并体现国家职业教育改革发展的核心理念;建设以职业教育法为主体,以劳动、人力资源、学徒制、技能开发等方面法律相互配合的综合性法律体系是职业教育立法的重要趋势;在核心内容上,职业教育法律的内容框架体现出职业教育作为一种类型教育的独特性。

关键词 职业教育;法律体系;德国;英国;美国

中图分类号 G719.1 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)15-0029-08

作者简介

李玉静(1981- ),女,吉林工程技术师范学院职业技术教育研究院副研究员,教育学博士,研究方向:比较教育,职业教育(长春,130052);王斯迪(1994- ),女,吉林工程技术师范学院职业技术教育研究院研究实习员,研究方向:职业教育

基金项目

中国职业技术教育学会科研项目“国家治理体系和治理能力现代化背景下职业教育治理体系现代化研究”;吉林教育厅人文社科规划项目“全面振兴背景下吉林省高职教育高质量发展机理和路径研究”(JJKH20210186SK);吉林省2020年高等教育教学改革项目“吉林省高等职业教育服务全面振兴的机理和路径研究”,主持人:李玉静

一、问题的提出

法律体系是指“由一个国家的全部现行法律规范分类组合为不同的法律部门而形成的有机联系的统一整体”[1]。在我国当代的法律理论和法律实践中,法律体系这一概念大多被用来描述和规划国家法制建设的蓝图和目标,目的在于通过借鉴西方样本与融汇中国经验,构建中国的法治图景。根据目前的相关研究,除了体现宗教色彩的法律体系外,世界上的法律体系主要分为大陆法系、普通法系、混合法系等类型。

大陆法系是指以罗马法为基础演进而发展起来的法律体系,是历史最悠久、分布最广泛、影响最深远的法系,因其产生与发展都在欧洲大陆,所以习惯上被称为“大陆法系”,又因起源于罗马法,也被称为“罗马法系”,这一法律传统最初的主要形式为古罗马的市民法,故又被称为 “民法法系”。大陆法系注重法典的体系排列,强调规定的逻辑性、概念的明确性和语言的精炼性[2]。大陆法系的分布范围极为广泛,德国、法国等欧洲国家以及亚洲日本的法律制度都属于大陆法系。

普通法系是指以英国普通法为基础发展起来的法律体系。普通法系产生于英国,随着英国殖民地的扩张又扩大到曾经是英国殖民地、附属国的许多国家和地区,包括美国。美国独立后基本上仿照英国法,故普通法系又称“英美法系”。与大陆法系相比,普通法系最大的特征就在于它的主要法律形式是判例法,偏重实践经验而忽视抽象的概括和理论探讨,因此法律分类更加注重实用[3]。如同大陆法系的变化一样,普通法系实际上也在发生着潜移默化的变革。比如在成文法的制定方面,普通法的立法技术与法典化实际上也参考了大陆法系的经验,但是普通法系的改革速度较为缓和,因为英国法更强调其历史源流,强调与过去的联系,更依赖传统的法律思维方式。

混合法系指普通法系与大陆法系相混合的法律体系。从广义上讲,混合法系是指由两个或两个以上法律传统或法系成分所构成的法律体系;从狭义上讲,混合法系则指由民法法系和普通法系混合构成的法律体系。因此,混合法系不仅指大类法律规则的混合,而且有制度本质和法律思维上的混合。这也从侧面体现出世界上很多国家的法律体系在发展过程中都显示出或多或少的混合元素。因此,从某种程度上讲,当今世界的主要法系都具有混合性。根据这一界定,我国属于民法法系和普通法系的混合法系。

职业教育作为国家经济社会发展和教育体系的重要组成部分,法律体系建设在职业教育改革发展中发挥着重要作用。从国际视野来看,法制建设是保障职业教育改革发展的重要基石,是确保职业教育改革发展的经济社会适切性的重要依据。发达国家的职业教育法律体系建设都经历了一个较长的发展历程,其职业教育现代化进程是与法制化进程紧密联系在一起的,职业教育法律体系的修订和建构本身就是职业教育改革发展的关键环节。基于此,本研究选取大陆法系的代表——德国,普通法系的代表——英国、美国,分别论述其职教法律体系改革发展的历程及趋势,以期更好地推动我国职教法的建设和发展。

二、德国职业教育法律体系的建设历程

作为大陆法系的典型代表,德国的双元制被公认为是世界上最成功的职业教育模式。德国双元制有两个核心目标:一是向年轻人提供初始培训资格,二是为公民提供广泛的培训机会。双元制建立在社会高信任度和由企业提供培训的基础之上。这一制度有效实施的基础有两方面:一是社会尊重技术知识的历史源远流长;二是法律体系的保障。

(一)以职业补习和手工业立法为基础的早期职业教育法律体系

德国是世界上职业教育立法起步较早的国家。1869年,德国就颁布了《强迫职业补习教育法》,1889年颁布《工作法典》,以法律条文规定企业学徒培训必须与职业学校教育相结合[4]。1897年,德国出台《手工业保护法》,为组织化的手工业部门控制的学徒制培训创立了一个制度框架,通过立法承认个体手工业者的共同利益,建立了个体手工业者行业协会,并将监督和管理手工业学徒制的权利转交给贸易公司或行会,为职业教育建立了一套完整的体系[5],确立了行业和企业协会在双元制职业教育中的主体地位,奠定了双元制职业教育发展的制度基础。

(二)二战后双元制职业教育立法的确立和完善

第二次世界大战后,为全面推进双元制职业教育的发展,培养经济复兴需要的人才,1953年和1956年,德国科隆经济行业教育协会和德意志工会联合会分别颁布《职业技术教育法草案》和《职业培训法草案》。经过近10年的争论和协调,最终于1969年颁布《联邦职业技术教育法》,其主要内容包括职业培训合同的签订、职业技术教育的权限分配和实施、职业技术教育专业委员会的设立和联邦职业技术教育研究所的建立,确立了双元制职业教育的法律地位[6]。

自1969年到2019年的50年间,德国对职业教育法进行了多次修订。1981年,德国发布《联邦职业教育促进法》。为确保国家赋予职业教育的法律地位,构建促进其发展的外部框架,2004年7月,德国政府制定了《职业教育改革法》,将1969年的《联邦职业技术教育法》和1981年的《联邦职业教育促进法》合并后形成新的《职业教育法》。2005年4月,德国颁布并实施新的《联邦职业教育法》,成为应对新世纪挑战、大力发展职业教育的基本纲领。

(三)2019年职业教育法的更新

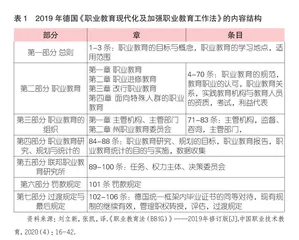

2005年修订职教法后,德国经济社会发展及教育体系不断发生变化,给职业教育发展带来新的挑战。为进一步完善职业教育相关制度和发展环境,推进职业教育更好地适应这些变化,2019年5月15日,德国联邦政府审议通过《职业教育现代化及加强职业教育工作法》(简称“德国2019《职业教育法》”),旨在进一步提高职业教育吸引力,推进实现职业教育与学术教育具有同等价值,成为新时期德国规范职业教育改革发展的基本准则。从内容来看,德国2019《职业教育法》包括七大部分、106条,对于双元制职业教育的内涵、基本要求进行了详细规定,其内容框架见表1。

1.企业和学校是开展职业教育的两个主体

德国2019《职业教育法》规定,职业教育包括职业预备教育、(传授完全职业资格的)职业教育、职业进修教育以及改行职业教育。职业教育旨在针对不断变化的劳动环境,通过规范的教育过程传授从事合格的职业活动必需的职业技能、知识和能力(职业行动能力)。职业教育在以下地点进行:一是经济界的企业,经济界以外特别是公共服务、自由职业从业者的同类机构以及家庭;二是在开展职业教育的学校,以及学校型职业教育和企业型职业教育以外的职业教育机构(企业外职业教育)[7]。

2.行业协会是职业教育的主管机构

德国2019《职业教育法》规定,手工业协会、工商业联合会、农业协会、律师协会、专利律师协会和公证员协会等行业协会是相关专业领域职业教育的主管机构,主要职能是对职业教育的实施进行监管,并通过为参与职业教育的各方提供咨询来予以促进。主管机构设立一个职业教育委员会,委员会由6名雇主代表、6名雇员代表及6名职业教育类学校的教师组成,所有涉及职业教育的重要事宜,均须报告职业教育委员会并听取其意见。职业教育委员会应致力于不断提高职业教育的质量。

3.加强对于职业教育的研究和规划

职业教育的研究、规划和统计是德国2019《职业教育法》的重要内容。德国2019《职业教育法》规定,职业教育研究应:明晰职业教育的基本问题;关注国内、欧洲及国际职业教育发展;调研对职业教育内容和目标方面的要求;为职业教育适应经济、社会和技术要求的变化做准备;促进职业教育教学手段和过程的创新以及知识和技术的转移。职业教育规划旨在为职业教育适应技术、经济和社会要求并协调发展奠定基础,主要致力于使职业教育机构从种类、数量、规模和地域分布等方面,在质量和数量上提供足够的职业教育岗位。实施联邦统计旨在为规划和规范职业教育,联邦职业教育所和联邦劳动署为联邦统计局在统计技术和方法方面提供支持。

三、英国职业教育法律体系的建设历程

作为普通法系的代表和起源地,英国职业教育的发展与其历史传统紧密相关。在工业革命早期,英国职业教育起源于早期的学徒制,其在第一次工业革命之前就通过学徒制相关立法规范职业教育的发展。然而,作为绅士教育和贵族教育的发源地,从18世纪到19世纪,英国对职业教育一直持自由主义的态度。从20世纪70年代开始,英国对于职业教育的立法沿着多条路径开展:一是把继续教育机构作为职业教育的实施主体,建立对于继续教育的立法;二是自20世纪90年代以来,英国积极发展现代学徒制,通过学徒制培养经济社会发展需要的人才,对学徒制的实施进行专门立法;三是把提升全民的技能水平作为职业教育改革发展的核心目标,出台专门的技能法案。

(一)以《学徒制》为源头的早期职业教育立法

英国职业教育起源于传统的学徒制,学徒制在英国有着十分深厚的发展基础。早在1562年,英国就颁布了《工匠、徒弟法》。该法规定,学徒年限一律为7年;有一定财产的城市自由民(不是工人和农民)的子弟才可以当徒弟;生活在城市里的师傅才有资格带徒弟,带三名徒弟就可以雇佣一名工匠,超过这个数量后,每增加一名徒弟可多雇一名工匠。这些规定促进了英国手工业的发展和城市的振兴。1601年颁布的《济贫法》规定,贫苦儿童必须要做学徒,这也是教区负责人和保护人的义务。这两部法律在国家管理劳动力培养、实行学徒制问题上具有划时代意义[8]。可以说,在进行工业革命之前,工业生产处于手工业和工厂手工业阶段,技术人才是依靠学徒制培养的,学徒制培养的手工业人才为英国工业革命奠定了重要的技术基础。

从19世纪一直到20世纪,英国对于职业教育立法一直持比较模糊的态度,没有专门的职业教育立法。1833年,英国首次对教育事业进行公款资助,标志着国家开始干预教育事业。1870年,英国议会通过《初等教育法》;1876年,议会通过《桑登法》,规定家长有义务使其子女接受足够的教育;1880年通过的《芒德拉法》规定实施全面的强制入学政策,逐步建立了完善的初等教育体系。1902年,英国议会颁布《巴尔福法》,提出资助和开办不属于初等教育的教育,使英国的义务教育逐渐超出初等教育的范畴,开始进入中等教育阶段。1918年,议会又通过《费希尔法》,规定将义务教育年限提高至14岁,接受完义务教育的儿童接受补习教育至16岁。第二次世界大战后,英国政府发布《教育改造》白皮书,对战后教育重建进行了总体规划。1944年,议会通过《1944年教育法》,法定公共教育体系由初等教育、中等教育和继续教育三个相互衔接的阶段构成。根据《1944年教育法》,继续教育是指为超过义务教育学龄的学生提供的全日制教育、部分时间制教育和业余消遣活动。地方教育当局负责向超过义务教育年龄的青年提供继续教育,并接受中央教育主管部门的监督和指导。这虽然不是职业教育的专门立法,但其确立了继续教育机构作为英国职业教育实施主体的法律地位。