小小音乐会

作者: 杨雪怡

教育部制定的《义务教育科学课程标准(2022 年版)》中提到,“义务教育科学课程是一门体现科学本质的综合性基础课程,具有实践性”,其课程理念要求“激发学习动机,加强探究实践;重视综合评价,促进学生发展”[1]。但是,教师如何在真实科学课堂中实现这些要求,还有待更多的探索与实践。

钟南山院士曾提到,科学教育要从使命中培养兴趣。“双减”实行前,小学成长阶段的学生,几乎每个寒(暑)假都被各种各样的课外班等填满,而这样被“规定”好的生活,似乎更是每个家长,甚至是每位学生自己心照不宣的安排。为了考试与升学,在此种焦虑心态“内卷”之下,课堂之外况且无自由选择的权力,更何况课堂之内?作为小学阶段的非考试科目,小学科学课常处于学校的边缘地位,在实际教学中,往往需要为主科“让位置”。因此,要培养一个具有科学素养的公民,作为实际执教的教师,更需要思考如何落实小学科学课程在校内的实施,以及相关活动的开展。本文正是在此背景基础上,确立研究目的,即研究学生在以表现性评价驱动的项目式学习课堂中的学习情况。

表现性评价(Performance Assessment)在学习评价中受到普遍重视和广泛采用,是国际中小学评价与考试改革的重要趋势之一[2]。

著名的评价权威理查德·斯蒂金斯认为,表现性评价是基于对展示技能的过程的观察,或基于对创造的成果的评价[3]。国际教育成就评价协会定义表现性评价为“利用综合的实践作业评价学生的内容知识和程序知识,以及学生运用这些知识进行论证或解决问题的能力”[4];美国国会技术评价处定义表现性评价为“通过学生自己给出问题答案和展示作品判断学生所获得的知识和技能”[5]。

在本文的研究中,表现性评价属于项目式学习中的重要一环,故将其定义为:根据教师事先设计好的评价规则,由完成项目的学生、班级同学与教师等多个评价主体通过被评价者展示作品或行为表现等进行综合评定,判断被评价者是否达到所获取的知识和技能应有发展水平的评价方式。

教学分析与设计

研究对象分析

本项目开展的对象为小学4 年级学生。从年龄上看,4 年级学生平均年龄为10 岁,处于童年期;从皮亚杰认知发展阶段划分看,4 年级学生处于具体运算阶段,思维具有守恒性和可逆性;从学段看,4 年级学生正处在从中低年级学段向中高年级学段转变的过程中,大部分学生没有亲身经历过项目式学习的科学课,学习兴趣未知。

学习目标分析

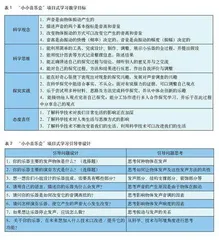

小学《科学》“声音”单元研究的是声音的产生、传播与声音的特性等,笔者梳理了该单元教学内容后,参照新课标,为“小小音乐会”项目式学习制订了学习目标(见表1)。

教学内容活动及资源准备

“小小音乐会”是一个真实情境下的项目,学生在项目中的任务是通过自己选择并制作不同种类的小乐器,使其发出高低不同的声音,从而演奏简单曲目,举办一场“音乐会”。由此可见,学生将会根据他们自己的想法模仿、设计制作不同种类的乐器,对于科学教师而言,不仅要作好前期相关图文视频资料的准备,更需要自己制作一些小乐器展示给学生,证明其可操作性;还需要针对每个学生小组的不同需求准备不同的材料,这就需要在课程实施前作好准备工作,保障学生材料供给。

除此之外,考虑到4 年级学生个人发展水平,第1 次进行项目式学习任务前,教师需要对学生进行引导,帮助学生更好地进行制作。

引导不应是命令式的,而是提问式的,在设计这些引导语句时,应以让学生思考为目的,启发学生思维,间接引导学生理顺思路,加强设计与实践中的联系,提前注意在项目制作中会出现的问题,避免绕较大弯路(见表2)。

考虑到学生实际操作中小组合作会出现意料外的诸多情况,比如设计材料更改、组员分配任务不明确等。同时,在真实课堂实施中教师无法完全关注到每一个小组的完整制作流程。为指导学生完成乐器制作,并进行表现性评价,需要制订小组讨论过程记录表,主要包括小组乐器类型、预测可能出现的问题、小组成员分工、设计图与制作过程、制作完成后的反思等方面(见表3)。

评价设计

在收集执教教科版《科学》4 年级上册“声音”一章教学设计资料时,发现大多数教师都会跳过最后一节,或是以“请会音乐的同学评一评”一句话简单略过。对此,学生无法对自己的项目过程有完整的掌握与评价。作为教学设计的重要一环,采用表现性评价的方式更能让学生在认知中得到成长。

结合罗星凯教授提出的竞赛活动理念,即参与者在完成竞赛活动任务的过程中,其综合科技素养得以充分展现,而且能被客观、准确地记录和评价[6],本次教学在制作乐器的基础上设计了音乐会环节。学生通过作品介绍、作品展示、弹奏乐器共谱一曲科技的乐章。音乐会既是展示,也是比赛,评分者即为学生自身、班级同学与教师,评分标准参照常见竞技打分模式,从“技术制作”(作品完成度、作品制作创意、作品美观度)、“讲解水平”(完整阐述乐器弹奏发声原理、设计理念、是否体现小组合作)、“演奏水平”(弹奏一段乐器,按完成度给分)3 个角度为展示者评价,最后去掉1 个最高分与1 个最低分后计算平均分,填入成绩记录单。

考虑到如上最后评价时虽划分了标准,最后却是以总分的形式出现,从研究角度出发,笔者还需了解学生在项目中的具体参与情况,结合科学观念、科学思维、探究实践、态度责任4 个维度,以及学生对自己的反思、对项目的掌握程度等方面,本次教学制作了分为基础知识应用、乐器设计与制作、作品展示与交流3 个方向,每个方向又分4 个具体评价要求的评价量表(见表4)。

教学实施与评价

本次教学为项目式教学,包含制作、展示、评价等多个部分,具体实施课时数目依据学生进度与小学实际单个课时长度情况调整。

设计阶段

本阶段教师主要任务为将学生带入项目情境,并为学生完成项目提供初步引导工作(见图1)。

物化阶段

需要学生制订方案,物化成果。在此阶段,以学生小组制作为主、教师巡回帮助为辅。教师需首先安排好答疑顺序;其次引导学生完善设计过程,如画设计图、记录等;第三,在制作过程中带领学生深入思考乐器发声原理;最后提示学生最终的项目目的,需进行小乐器的调试、排演,要求学生合理规划制作时间(见图2)。

评价阶段

经过了几个课时的制作后,学生基本完成并完善了自己小组设计的小乐器,接下来就是最终展示乐器的总结评价阶段。此前,教师要向学生说明展示任务环节与打分要求,做到主观上的公平公正,学生在此阶段均能对自己制作乐器的过程及其发声原理进行相关阐述,如皮筋振动发声、空气振动发声等。在项目展示结束后,小组成员进行自评、小组间互评,以及教师对小组进行评价(见图3)。

教学效果分析

音乐会项目教学结束后,我们在征得学生同意的情况下对学生进行了访谈并记录,共采访了7 个小组共18 位学生。经过对学生的半开放性访谈内容分析,100% 的学生可以做到明确描述自己所制作的乐器种类与发声方式;100% 的学生可以基本准确描述出小组设计、制作乐器的过程。

学生制作过程中均不同程度遇到了问题,主要体现在制作技术(占比66.67%)与沟通交流(占比33.33%)两方面,100% 的学生可以在制作过程中通过小组合作解决遇到的问题;100% 的学生认为制作小乐器对学习“声音”有帮助。

在小组制作过程中,44.44% 的学生认为出现了不同程度的矛盾,但均已在项目完成前解决,且未对制作产生太大影响;100% 的学生认为自己的乐器仍有改进空间,改进方向则持不同意见(“演奏展示”占38.89%,“制作”占33.33%,“综合”占27.78%)。除1 位学生认为“他人评价可能由于课外关系影响到得分,更希望教师评价”外,其余学生认为综合学生自评、小组互评与教师评价三方面的表现性评价方式更公平,原因大致可分为“可以采取更多的意见,教师单独评价有局限性”(占比58.82%)及“自己更了解自己的作品”(占比41.18%)两方面。

将评价表进行肯德尔一致性分析后,W 值达到显著水平,了解到学生小组自评与互评、教师评价与小组自评、小组互评与教师评价高度相关。可知在参与评分中,教师和学生的整体趋势具有一致性。综合学生课堂表现、作品表现与课后访谈等多方面分析,可知学生面对项目式学习时,更愿意选择融入表现性评价的课堂内容设计,在符合学生当前的认知水平进行的表现性评价设计,可以激发学生的学习兴趣,提高学生的合作意识,加强学生在学习后的自我反思与能力提升。

结论与反思

结论

开展了融入表现性评价的小学科学项目式学习教学行动研究后,可得出以下结论。

首先,在项目式学习中加入表现性评价,有助于学生学习自主性得到充分发挥,学习深度得到加强,课堂效率得到提升。在项目实施过程中,均有学生在科学课以外的时间主动来到科学教室进行观察或对自己的装置进行改进,他们乐于在课余时间研究自己发现的新问题,乐于尝试自己探究的新方向,且勇于实践、不怕失败。在课堂上,学生基本都能做到专注于课堂,以往科学课上走神、讲话、做其他学科作业等情况大大减少,明显提升了课堂效率。

其次,融入表现性评价的项目式学习课堂利于新手教师站稳讲台,有效增强了师生交流互动,促进学生全面发展。库斯尼克等人(2010)通过研究发现,“教师需要以学习者的身份看待学生的自我评价,倾听学生的意见,并试图理解这对我们作为教师和顾问的工作意味着什么”[7]。随着科学教育的不断进步,学校对科学课的重视程度也在不断加深,科学教师会面对很多新困难,如科学教师往往在学校里被安排课时较少,并且新手教师刚接手班级时,对学生名字不熟悉,进行教学和评价时明显会显得力不从心。实施融入表现性评价的项目式学习课堂,师生距离可以得到极大地拉近,有效改善此种情况。从学生角度看,如果教师能及时对他们进行评价,激励作用会更加明显,进而使得学生探究热情之火不断燃烧。

反思

本次教学仍存在诸多可改进之处。结合对学生的观察、教学实际情况与行动研究的考查反思中发现,可改进之处主要集中在如下几个方面。

第一,注重引导学生在项目式学习动手过程中的思考。对学生的课堂表现进行初步观察和初步整理记录单后发现,学生可以经过小组讨论进行小乐器的设计并阐述相关发声原理。在本次项目实践过程中,较多学生在制作过程中遇到了问题或有了新的想法。遇到此情况时,教师应及时对学生的反应给予回馈,发挥临场能力,丰富教学内容,使学生的兴趣得到激发。

第二,评价方面仍需再仔细考量。本项目采用了表现性评价的方法,最后的评价量表综合了学生本组对自身的评价、学生小组之间互评与教师对学生小组的评价三个方面,学生也对此种评价方式表达了认可。但由于采取了竞赛方式,有分数表现,与前述评价方式在某种程度上是重复的,因此分设了基于比赛的奖项与基于综合评价的制作奖项,回看后发现这样的设计仍有些复杂,在今后的教学设计中有待加强。

第三,关注教学后学生的反馈,鼓励学生在项目式学习中参与评价,不断进行优化改进教学设计,关注学生成长。在学习结束的采访中,学生均表示喜欢项目式学习,同时也希望体验更多项目;在教学评价方案设计中,也可以让学生参与进来。总之,作为一名科学教师,要让思考与探索内化于心,外化于行。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育科学课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 赵德成.表现性评价:历史、实践及未来[J].课程·教材·教法,2013.

[3] Stiggins, R. (1997). Student centered classroom assessment. 2ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 7-7.