基于城市内涝的综合治理与研究科教方案

作者: 朱儒斌

活动背景

近年来,极端天气频繁出现,连续性强降雨极容易造成城市排水系统瘫痪,导致城市内涝,对人民的生命和财产安全产生威胁。本方案设计来自于生活,具有很强的现实意义,可培养学生的创新精神、实践能力及社会责任感。

活动目标

知识目标 学会数据测量并用数学图表进行综合分析;学习材料学、工程学相关知识,制作城市内涝简易演示模型;通过撰写调查报告提升写作能力和语言表达能力。

能力目标 学会利用头脑风暴多角度解决问题;培养一专多能、能跨学科深度融合、相互协作的专业辅导团队。

态度目标 培养学生勇于克服困难及敢于向未知领域进军的学术精神,进一步弘扬科学家精神;培养学生的批判思维,提升学生对事物的辨别能力。

情感目标 通过理解科学与环境的关系,感受科技的力量,培养团队合作精神和社会责任感。

活动难点

活动需要外出探究,存在安全风险,需提前策划好活动的各个环节,确保活动有序推进;方案设计时间跨度较长,需统筹安排。

活动对象、时间、地点

活动对象:高一、高二年级“天翊”科技创新社团骨干成员约50 人,根据活动实施情况进行人员分组。

时间:2021 年1 月—2022 年9月,利用科学影像活动课、综合实践课、通用技术课,以及周末及寒暑假等空余时间。

地点:学校科技创新活动室、峨眉山市住建局、环境保护局、档案局、图书馆,以及城区、河道及湿地公园等。

活动过程

储备知识,准备实施(2021 年1—2 月)

任务1. 利用集中开题论证会向师生展示城市内涝现象,让大家初步了解城市内涝现状,为深入研究治理城市内涝做好分组及前期准备工作。

任务2. 组织主题班会或集队活动,让全校师生知晓此事,争取师生最大的支持。

任务3. 安排科技辅导员提前自学城市内涝相关知识,为后续辅导学生作准备。

任务4. 组织学生从图书馆、互联网获取城市内涝相关知识。

任务5. 利用调查问卷或分发科普宣传单等方式,在校园、城市公共场所向师生及市民普及城市内涝相关知识。

设计意图 做好活动推广,储备充足的知识。

活动 1. 现状调查,查找成因(2021 年3—4 月)

通过采访当地住建局专家、环境专家,网上查阅资料,在市图书馆查阅《峨眉山市志》,详细了解城市管网建设现状,组织学生实地测量雨水管粗细、雨水口数量、路面坡度及出水口水平落差。调研结果显示:乐山市、峨眉山市的城市管网34% 建于20 世纪90 年代,66% 建于2010 年以后,1/3 的城市管网待整改,这些老旧管道使用雨污混流方式,同时还存在地下排水管管径小、雨水管破损及堵塞严重等情况,经常出现排水不畅的现象。

设计意图 通过走访专家、实地调查和测量相关数据,就存在的问题提出合理的整改措施和意见,培养学生分析问题、解决问题的综合能力。

活动 2. 制作模型,实验印证(2021 年4—5 月)

在前期城市管网建设调查的基础上,准备材料制作城市道路仿真模型,通过模型对城市内涝现象进行研究,避免无法实地调查的缺点。

任务 1. 设计制作城市内涝简易演示模型

学生根据调查情况, 首先绘制模型草图,再准备制作模型所需材料(海绵、透明玻璃胶及胶枪、12 mm 直角弯头、12 mm 三通、12 mm 转6 mm 弯头、矿泉水瓶、PVC 板、5 000 mL 量桶、人字梯、∅6 软管2 m、∅12 软管2 m),然后按草图尺寸利用工具切割材料进行拼装和粘接,最终完成城市内涝演示模型制作,并在后期演示过程中根据实际情况对模型进行修改。

设计意图 考核学生对材料学、工程学、数学等知识的应用能力,培养学生动手、动脑等综合能力。

任务 2. 探究排水管管径、雨水口数量、道路坡度对城市内涝的影响

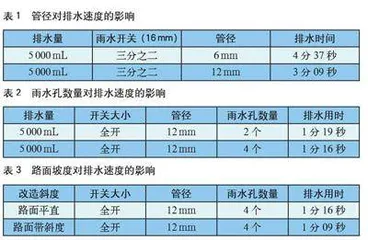

实验1. 更换排水管( 管径6 mm 和12 mm), 分别将16 mm的雨水开关开至2/3 和全开,测试排完5 000 mL 水所需时间,研究排水管粗细及开关开合程度对城市内涝的影响。结果表明,排水管径越大,排水用时越短(表1);雨水开关全开,6 mm 管径的路面出现内涝,12 mm 管径路面仅出现少量积水,说明排水管管径是城市内涝的影响因素之一。

实验2. 增加路面雨水收集口的数量(由2 个增至4 个),研究雨水口数量对排水的影响。研究发现,用12 mm 管径的水管排水,在雨水开关全开的情况下,2 个雨水孔和4个雨水孔的排水时间相差不大(表2),说明排水管排水能力已达到峰值,也即是说,如果雨水量大于排水量,雨水孔数量对排水效果的影响将降低。

实验3. 选取一段封闭城市道路描点实测坡度,对模型进行修改,探究路面坡度对排水的影响。

仪器测量发现,道路从中间到两边存在3 ~ 5°的坡度,室内实验也表明带坡度的路面排水用时更少(表3),说明在不影响行车安全的情况下,路面带一定坡度的设计更利于雨水向雨水口汇集,提升排水效果。

实验结论:排水管粗细、路面坡度、雨水口数量均会对城市内涝产生一定的影响。

设计意图 学生以现有模型为依托,通过对照实验获取相关数据,进行深入分析后得出科学的实验结论,模型法是中学生科学探究活动中最常用、最直观、最高效的方法。

活动 3. 实地研学考察,探秘海绵城市(2021 年6—7 月)

在研究过程中提出新问题:城市是否能像海绵一样吸水呢?师生通过网上查阅资料,学习海绵城市相关知识,了解到海绵城市在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”——下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时再将蓄存的水释放并加以利用。由于海绵城市只在我国部分城市试点,比如重庆、青岛,需安排学生利用暑期研学进行实地考察。调查发现,海绵城市涵盖城市道路、公共建筑、住宅、广场、公园绿地、下凹绿地、雨水湿塘、透水路面等吸水设施,当大量雨水被吸收后,可有效避免城市内涝。在旧城区建设海绵城市存在局限性,但借鉴海绵城市元素,与旧城区地下管网改造相结合,具有较高的可行性。

设计意图 通过研学活动,激发学生学习的主动性。

活动 4. 生态湿地,调水防涝(2021 年7—8 月)

研究过程中有学生提出疑问,湿地公园和城市内涝治理有没有直接联系?带着这个问题,师生对峨眉山市东湖湿地公园进行了调查,发现湿地公园有调蓄雨涝的作用,湿地公园湖边种植的水竹、浮萍等水生植物还可净化湖水。另外,从城建局、环保局了解到,由于资金、技术等问题,峨眉山市尚未进行海绵城市建设,但可对现有绿地、河流、排水管网等进行整合,通过建设湿地公园,利用低洼地承接、过滤雨水,形成蜂窝状的海绵系统,减少城市路面积水,避免城市内涝发生。

调查结论:湿地公园可为城市提供水源、调节径流、补充地下水、保护生物多样性,与海绵城市建设相比,局限性少,建设成本较低,值得大力推广。

设计意图 通过调查活动,让学生将书本所学知识迁移到生活实践中,培养学生的观察能力和分析能力。

活动 5. 河道治理,以疏为主(2021 年8—10 月)

暴雨时,经常遇到河道里的水漫过路面的现象,个别地方还会出现雨水口返水现象,如何有效避免出现这些现象呢?安排学生熟悉城市内河道分布,测量河道宽度和深度,收集整理相关数据,并在汛期观察河道水位,做好记录并分析原因。调查发现,峨眉河上有3 座桥梁、3 座拦水坝,枯水季时,拦水坝关闭,河水可达4 ~ 5 m 深;丰水季时,打开拦水坝提前放水,当暴雨来临时,河道可让更多的水量安全通过。利用城市河道调节蓄水量,在保证水资源充分利用的前提下,还可起到预防城市内涝的作用。

调查结论:需拓宽河道狭窄段,确保水流通畅;定期清淤,增加河道容积率;尽量增大雨水出水口落差梯度,防止河水倒灌;完善河长制,安排河段长定期巡河,发现隐患及时整改。

设计意图 让学生量一量、测一测,学会测绘基本技巧,并提出应对措施,进一步增强学生分析问题、解决问题的能力。

活动 6. 头脑风暴,完善举措(2021 年11 月)

根据前期研究成果,策划一场辩论会,利用头脑风暴方式找出城市内涝治理的有效办法,形成定案,为向当地政府相关职能部门建言献策作好准备。

成果形成与展示阶段(2021年12 月—2022年9月)

撰写科学调查报告、制作PPT进班推广研究成果;由学校“天翊”科学影像社团负责收集整理视频素材,制作科学探究纪录片参加全国青少年科学影像节, 进一步推广研究成果。

由峨眉山市吴勇科技教育工作室科技教师组成考核小组,根据各小组完成情况、取得的创新成果,以鼓励为主,评选出优秀个人和优秀小组。

该项目参与了第36 届全国青少年科技创新大赛科技辅导员科教创新成果线上交流活动