体味对比之妙,感悟黍离之悲

作者: 周益君【教材分析】

《扬州慢(淮左名都)》是部编版高中语文选择性必修下册第一单元的第四篇课文。该单元属于“中华传统文化经典研习”学习任务群,主题是“诗意的探寻”,汇集了不同时期、不同体式、不同风格的诗词名作。在教学此单元时,教师要引导学生探寻诗歌之美,感受古人的哀乐悲欢,把握诗歌蕴含的中华优秀传统文化精神,理解古典诗歌的当代价值。

《扬州慢》被认为是“清空”词的代表作。这首词巧妙地运用了对比手法,感慨今昔,伤时悯乱,使闻者愁肠百转,产生了感人肺腑的艺术效果。通过本课的学习、回顾、拓展和延伸,我们能够从名家的作品中洞悉宋词的基本特征:南宋后期,战争频发,一些爱国志士借词抒发,用曲折含蓄的笔法,表达黍离之悲,倾吐身世流落之愁。全词主要表达了词人感时伤世的凄伤之情。理解诗意并不困难,关键是通过反复诵读和想象,在今昔对比之中感受到作者的“黍离之悲”。

【学情分析】

高二年级的学生可以通过阅读书下的注释,借助词作中的意象,对词作本身有总体的情感把握,但他们感知和鉴赏诗词的能力仍然有所欠缺。因此,在这堂课的学习过程中,首要任务是将所学应用于实践,最大化地利用这些实践经验,让学生能对诗词的深厚意蕴与艺术魅力有更深层的解读;其次是要迁移运用,如延伸阅读其他古诗词作品,让学生自主进行赏析、评价等,进一步提升诗词鉴赏能力。

【课程标准依据】

1.重视诵读在培养学生语感、增进文本理解中的作用,引导学生积累古代作品的阅读经验。[1]学习本词时,注重诵读的作用,尝试通过多种诵读方法理解词的深意。

2.围绕所读作品,利用图书馆、互联网查阅相关注释、评点等资料,加深和拓展对作品的理解。[2]在预习阶段,指导学生提前查找相关资料,积累文学常识。

3.借助工具书、图书馆和网络查找有关资料,加深对作品的理解。[3]引导学生借助注释、工具书等读懂文本内容,并联系学习过的诗词,梳理常用意象、典故等,提高鉴赏诗歌的能力。

【教学目标】

1.语言素养目标

(1)熟读全词,借助小序,了解词人的心境,抓住词作“悲”的感情基调,理解词的基本内容,培养学生自主鉴赏古典诗词的能力。

(2)结合参考资料,自主辨析整理本词关键的诗词知识,如词牌名、自度曲等。

2.思维素养目标

通过齐读、单读、范读、反复读等朗读方法,感悟词人流露的悲慨之情。以小组合作的形式,学习词中对比、用典等手法的运用。

3.审美素养目标

(1)通过对比阅读,辨别分析《望海潮》和《扬州慢》的异同,把握《扬州慢》的意象、意境特点。

(2)阅读其他的相关作品,与《扬州慢》进行比较鉴赏,并尝试撰写鉴赏文章。

4.文化素养目标

(1)抓关键词句,把握词人的情感,品味“黍离之悲”。

(2)批判思考千岩老人“黍离之悲”的评价,感悟家国情怀。

【教学重点】

深层品读并学习词中对比、用典等手法的运用。

【教学难点】

抓住词作“悲”的感情基调,品味“黍离之悲”,感悟家国情怀。

【教学方法】

抓住对比手法,从文体分析入手,以感悟黍离之悲为主,展开本课的阅读教学活动,采用问题探究法、诵读法、讲授法、小组讨论法,让同学们体会对比之妙,进而品味“黍离之悲”。

【教学准备】

教学媒体:图片、音频、视频相结合。

资料搜集:上网搜集作者姜夔生平及本词写作背景、词牌名等相关知识。(预习任务)

【教学课时】

2课时。

【教学过程】

一、情境导入,温故知新

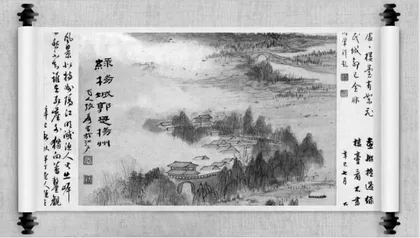

(展示扬州的美景画卷)同学们,一起来看这幅画卷,因为喜欢一座城,所以为它绘制一幅画。有一座城,自古就有许多诗歌名篇歌颂它,它便是素有“淮左名都”之誉的历史文化名城——扬州。请大家回忆自己学过的诗句,谈谈你所认识的扬州。(学生自由发言)

预设:“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。”“四十三年,望中犹记,烽火扬州路。”

过渡语:李白笔下的扬州花团锦簇,繁荣太平。辛弃疾笔下的扬州烽火连天,衰败萧条。或许每个人的心里都有一个属于自己的扬州,那么在南宋词人姜夔眼中它又是怎样的一番景象呢?今天我们一起来学习他的《扬州慢》。

设计意图:通过画卷,在课堂伊始,调动学生的学习兴趣。另外,通过调动学生的知识储备,让学生迅速地融于课堂之中,为下面的赏析奠定良好的基础。

二、一读:感知词作大意

1.齐读题目,解题:慢词通常是根据曲调平缓的慢曲来填写的词,具有很强的抒情性质,并且通常都比较长。《扬州慢》由98个字组成,既是一首长调,同时也是一首慢词。(联系预习任务)

2.诵读小序,思考:小序交代了哪些信息?

明确:

时间地点——淳熙丙申至日,予过维扬;

作词动因——予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲;

情感核心——黍离之悲。

3.自由诵读——个人诵读——名家范读——全班齐读。

宋词朗读指导:诗歌有和谐律动的声韵之美,不同的韵脚可以帮助表达不同的情绪。姜夔是深谙音律的词人,请找到《扬州慢》的韵脚,并朗读体会。

明确:《扬州慢》压ing韵,韵脚是程、青、兵、城、惊、情、声、生,读起来气脉阻滞,哽咽哀婉,给人一种低沉、冷寂的感觉,非常适合用来表达词人在面对被劫后的孤城时的深沉叹息。

4.提问:大家朗读后感受到这首词的基调是怎样的?能否用词中的一个字来概括?

明确:悲。

设计意图:营造朗读的气氛,听名家朗读,使学生能很快进入状态,由朗读走进作者的视角,引出词的内容。学生诵读小序和词作,理解词作的内容大意。

三、二读:体味对比之妙

小组合作讨论,在作品中,词人并没有直接抒发自己的情感,而是采用对比的修辞手法来表现,请再读全词,从词中找到依据。

补全空格:昔日的扬州城是,眼前的扬州城是。(提示:填形容词,并阐述理由)

预设:昔日的扬州城是繁华的,眼前的扬州城是萧条的。

分析小结:在《扬州慢》一词中,姜夔开篇便写道:“淮左名都,竹西佳处。”短短八个字,却出色地表现出扬州曾经的繁荣景象。扬州不但是文人墨客向往的地方,而且也因其交通之方便、商贾之荟萃,为世人所钟爱。但“自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵”。由于遭受外部敌人的侵袭,过去的高楼、精美的雕梁和画栋都已化为了“废池乔木”。当年的盛世景象也早在铁蹄的践踏之下化成了灰烬。当年的繁华与今朝的残破形成了鲜明的对比,怎能不令人扼腕叹息呢?上阕的开头“名都”紧扣末句“空城”,并在词中用“春风”与“清角”相对,生动地展现了扬州城从鼎盛到衰落的过程。

思考:1.除了对比昔日热闹的景象与如今残破的城池之外,词人还抓住虚与实的意境进行对比,体现在哪里?

明确:姜夔聚焦于扬州城过去与现在的兴衰对比,一面细腻地描写了眼前的“空城”景色,是明写和实写;一面想象杜牧重新游历故地时的震惊,是暗写与虚写繁华景象。明与暗,实与虚,构成对比,不仅增强了词作的艺术吸引力,也彰显了姜夔“清空骚雅”的词风。(此处可以适当补充姜夔词风的内容)

2.姜夔不仅精心挑选了“废池乔木”“空城”“二十四桥”“冷月”等典型的意象,而且通过冷色与暖色的对比,增强了词作的画面感,对应的词句是什么?

明确:“念桥边红药,年年知为谁生”,“红药”即“芍药花”,花开之时格外艳丽。但作者在描写的过程中却用“冷月”与之相配。冷色与暖色之间的对比,使得“山河之悲”被无限地放大,充分地表达出词人内心的悲痛与无可奈何,增加了作品的张力。

小结:姜夔善于用清奇的意象来构筑缥缈的意境,委婉地表达自己的情感。虽然《扬州慢(淮左名都)》一词以描写金兵过境后扬州城的残败景象为主要内容,但词人巧妙地运用了对比的修辞,它是一种多层次、多维度的对比手法的运用,将不同时空中的扬州进行比较,极大增强了作品的艺术感染力。

设计意图:找到扬州城今昔的不同之处,就读懂了这首词的关键点,培养了同学们从原词寻找参考答案的能力。

四、三读:感悟黍离之悲

再次齐读小序,词的小序中提到,“千岩老人以为有黍离之悲也”,你怎么看这一评价?试着展开分析。(补充千岩老人的相关链接资料)

1.黍离之悲:悲眼前。

提问:如果从词中找一个最能体现诗歌情感主旨的字词,你觉得是什么?(词眼)

明确:空。全词以一“空”字统领,笼罩着悲意,对比鲜明,虚实相生,融情入景,层层渲染悲情悲意,却言有尽而意无穷。(讲到“空”,可以适当拓展,列举古诗词中的“空”字的运用,例如,上一篇《蜀相》里的“隔叶黄鹂空好音”。通过列举,理解古代诗词作者的审美趣味。)

追问:结合词人的所见所闻、所思所想,具体谈谈,扬州城“空”在何处?(提示:“空城”不空,也可以是一个赏读的切入口)

明确:城市荒芜:“尽荠麦青青”;人心惶惶:“废池乔木,犹厌言兵”;音乐变调:“渐黄昏,清角吹寒”;无繁华热闹声:“二十四桥仍在,波心荡冷月无声”;无赏花之人:“念桥边红药,年年知为谁生”,花依旧开,但早已物是人非。

2.黍离之悲:悲变迁。

思考:扬州城从盈到空,词中的哪句体现了这种对比?

明确:“杜郎俊赏,算而今,重到须惊”,“杜郎俊赏”是指杜牧曾快意游赏扬州,今昔对比,想象杜牧重游故地的震惊和悲哀。因“空”而“惊”的惊,不单单是惊讶、吃惊,更有触目惊心和痛心。一边是繁华热闹,一边是萧条清冷;一面是虚,一面是实,两幅对比鲜明的图景,寄寓着词人昔盛今衰的感慨和感时伤世的思绪。(“惊”,可以联系毛泽东“神女应无恙,当惊世界殊”来理解)

追问:词中化用杜牧诗句的用意是什么?

明确:通过杜牧诗句中的意象,即“历史的意象”,我们可以充分感受到扬州城昔日的繁华。词中多次化用杜牧的诗句,一方面表现出词人对同为风流名士的杜牧其人其诗的崇拜,另一方面又以扬州昔日的繁华反衬今日扬州的破败,可谓用心良苦。(举例分析,比如联系杜牧的《寄扬州韩绰判官》)

3.黍离之悲:悲家国。

小组合作探究,利用课文注释、教科书、资料书等工具书查找《诗经·黍离》的写作背景。

提示:《王风·黍离》

彼黍离离,彼稷之苗。行迈靡靡,中心摇摇。知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉?

彼黍离离,彼稷之穗。行迈靡靡,中心如醉。知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉?

彼黍离离,彼稷之实。行迈靡靡,中心如噎。知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉?

明确:人们常常借用“黍离之悲”来描述悲悼家国的情怀。

《扬州慢》一词清空而峭拔,幽邃且秀美,音律既和谐又精密。这首词采用今昔交织、对比反衬和虚笔勾勒等手法,化实为虚,借词作寄托深沉的家国之恨。千岩老人所描述的“黍离之悲”,恰恰体现了这种忧国伤时的爱国情思,饱含着对国家的深深忧虑和深沉情感。

小结:总之,《扬州慢》是“清空”词的代表作,而它的胜人之处在于用语自然,“化”语自然,非常之处用非常之笔,对比手法更是锦上添花。姜夔心中的扬州正是杜牧笔下的扬州,是虚写;姜夔眼前的扬州,是实写。今昔对比,虚实相生,表达出对扬州昔盛今衰的感伤之情。