信息技术赋能乡村职业教育振兴的途径与策略

作者: 陆灵明 黄清

摘要:通过查阅相关的政策文献,依据办学数据分析、田野访谈等研究方法,分析中职乡村教育的办学现状,并针对信息技术如何在乡村职业教育中深度应用,提出了实施途径与策略:壮大涉农专业,优先提升涉农教师的信息化教学能力;充分利用信息化工具管理与指导学生实习、就业;积极引进“智慧农业”技术,带动相关应用人才的培养;做强乡村“数字经济”,以及利用数字化技术传承创新文化遗产。

关键词:信息技术;乡村振兴;职业教育;数字乡村

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2023)11-0039-06

作者简介:陆灵明(1974—),男,硕士,玉林师范学院教育科学学院副教授,研究方向为教育信息化;黄清(1992—),女,硕士,广西医科大学助教,研究方向为计算机教育。

基金项目:广西哲学社会科学规划2021年度课题“广西教育信息化政策演变(1990—2020)及发展战略研究”(项目编号:21BGL15)

2017年10月,党的十九大报告明确提出“乡村振兴战略”。2018年1月,中共中央、国务院发布《关于实施乡村振兴战略的意见》,将乡村振兴上升到国家战略高度。随后印发的《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》构建了“四梁八柱”顶层设计,推进超50项战略行动和工程。2021年4月,《中华人民共和国乡村振兴促进法》正式通过,这部法律为未来30年我国全面、持之以恒地推进乡村振兴提供了长久的制度保障。在区域层面,地方政府纷纷出台相关政策。以广西为例,2018年5月,中共广西壮族自治区委员会通过了《中共广西壮族自治区委员会关于实施乡村振兴战略的决定》。同年7月,又印发了《广西乡村振兴战略规划(2018—2022年)》,提出“优先发展农村教育事业”“发展面向农村的职业教育”等策略[1]。2022年10月,党的二十大报告将“全面推进乡村振兴”作为“加快构建新发展格局,着力推动高质量发展”的五大任务之一[2]。

乡村振兴的基本内涵是“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”。在“五大振兴”中,产业振兴是重点,人才振兴是支撑,文化振兴是灵魂,生态振兴是基础,组织振兴是保障,而这一切的基础都在教育。可以说,乡村要振兴,教育必先行。这里的教育,不仅是指处于乡村的中小学教育,也包括为乡村振兴事业培育各类人才的职业教育。对于乡村来说,职业教育不仅承载着传播知识、塑造文明乡风的功能,而且更为乡村建设提供人才支撑。

由此可见,乡村职业教育振兴是实现乡村振兴战略的重要突破口。没有乡村职业教育的振兴,就谈不上乡村的全面振兴。本研究依据国家出台的面向职业教育的信息化政策,参考广西玉林市《中等职业教育质量年度报告》文本内容,结合调查研究,分析其涉农教育现状。同时,通过深入访谈,走访玉林市周边的示范乡村,了解玉林市乡村文化建设情况,探索振兴乡村职业教育的途径与策略。

一、国家政策为乡村职业教育提供发展机遇

随着云计算、大数据、物联网、人工智能、5G技术等新一代信息技术的快速发展,教育领域的教学理念、教学模式、教学流程也逐渐发生着变化,互联互通、跨界融合、共享共生成为新时代教育的特征。2018年4月,教育部印发的《教育信息化2.0行动计划》提出:到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标,即信息化教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校,信息化应用水平和师生信息素养普遍提高,建成“互联网+教育”大平台。这里的“三全”“两高”包括广大职业学校。

2020年,教育部等九部委联合颁布的《职业教育提质培优行动计划(2020—2023)》提出,“加大对农业农村等人才急需领域的职业教育供给。涉农职业教育要服务乡村振兴,成为推动农业农村优先发展的主要动力”。该文件开辟专章阐述信息技术在职业教育中的应用行动计划,其中,在信息化建设水平方面,要求“落实《职业院校数字校园规范》,统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。推动信息技术和智能技术深度融入学校管理全过程,大幅提高决策和管理的精准化科学化水平。遴选300所左右职业教育信息化标杆学校” [3]。在推动信息技术与教育教学深度融合方面,该文件指出“主动适应科技革命和产业革命要求,以‘信息技术+’升级传统专业,及时发展数字经济催生的新兴专业。鼓励职业学校利用现代信息技术推动人才培养模式改革,满足学生的多样化学习需求,大力推进‘互联网+’‘智能+’教育新形态,推动教育教学变革创新”。此外,倡导职业教育资源共享,在示范性虚拟仿真实训基地方面,“分级遴选5 000门左右职业教育在线精品课程” 。

在涉农信息技术发展应用方面,《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》提出实行智慧农业工程和“互联网+”现代农业行动,鼓励对农业生产进行数字化改造,加强农业遥感、物联网应用,提高农业精准化水平。发展智慧气象,有助于提升气象为农服务能力。

在利用信息技术弘扬优秀文化的传承方面,2019年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《数字乡村发展战略纲要》提出,推进乡村优秀文化资源数字化,建立历史文化名镇、名村和传统村落“数字文物资源库”“数字博物馆”,加强农村优秀传统文化的保护与传承,推进文物数字资源进乡村。开办农业文化遗产网络展览,大力宣传中华优秀农耕文化。在教育信息化方面,要求深入推动乡村教育信息化,加快实施学校联网攻坚行动,实现乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校宽带网络全覆盖。以上可见,信息技术促进乡村振兴的政策层面已涉及职业教育的方方面面。

二、玉林市中职学校涉农专业现状

(一)办学水平不高,价值导向偏离服务“三农”

据2020年统计,广西壮族自治区全区共有各级各类中等职业学校272所,有252所具有学历教育招生资格,当年招收中等职业学校学生32.7万人,在校生规模达83.95万人。虽然教育投入增幅明显,如教学仪器设备年增幅在40%以上,就业率也连续11年保持96%以上,但办学硬件条件还是不能满足实际需要。从玉林市情况来看,2020年中职在校生5.8万人,存在校舍不足等问题。在办学定位方面,存在将“升学率”作为考核指标的现象。

在办学的价值导向方面,职业教育也存在明显的“离农化”问题。首先,职业学校服务乡村经济社会发展的意识薄弱。用办普通教育的管理思想、评估办法、反馈机制管理农村职业教育,使得农村职业教育离农化、农村职业教育城镇化态势增强[4]。其次,经费投入不足,“教”“学”“用”脱离。职业教育由于专业多,办学投入大,办学成本比普通教育高。调查发现,由于经费有限,部分中职学校教师很少去做市场调查。教师的知识结构“脱农化”明显,实操能力较差,“教”“学”“用”脱离。

(二)涉农专业生存艰难

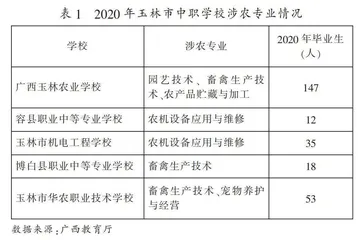

根据教育部印发的《职业教育专业目录(2021年)》,中等职业教育专业涉农类职业教育包括农、林、牧、副、渔等31个大类[5];为了让职业教育学生拥有可持续成长的通道,还构建了中职—高职专科—高职本科纵向贯通的农业职业教育体系,“种子生产技术”“林业生产技术”“畜禽生产技术”“淡水养殖”等专业一直接续到本科层次。专业种类本来非常丰富,但由于追求升学率,导致涉农专业当前需求量小、办学要求高、学生不愿学,学生总是希望通过延长学习时间,最终跳出“农门”。国家对涉农专业本来是免学费的,然而涉农专业招生却越来越少,在专业动态调整的“马太效应”下,部分专业甚至面临撤销(如玉林市机电工程学校的“农业机械使用与维护”专业),师资队伍也因专业的原因越来越边缘化。玉林市目前以“农”字命名的中职学校有两所:玉林农业学校、玉林华农职业技术学校。前者为自治区公办学校,国家级中职示范校,师资力量较为雄厚;后者为民办类中职学校,师资力量较弱,目前仅有教师10人,在校中职学生不足100人。全市19所具有中职学历教育招生资格的学校,共开设89个专业,其中只有5个涉农专业(见表1)。可见,玉林市中职学校的涉农专业不仅单一,招生数量也非常少。玉林农业学校号称“农”字号的区直属学校,然而涉农专业仅有3个,2020年各专业毕业生人数为2 957人,但农林牧渔毕业生数仅仅为147人,仅占5%。玉林市如此,其他市的情况也基本一致。涉农中职学校数量与招生规模逐年萎缩,农科类专业或升格合并或撤销停办,农学非农化倾向凸显[6]。

从学校信息化的相关数据来看,除一些规模较小的民办中职学校,大部分公办学校的信息化硬件设备已经较为完备,智慧教室也正在逐步普及。部分教师采用雨课堂、云课堂、微课、网络录播、直播课等形式进行课堂教学,但从实际的调查情况来看,中职涉农专业课堂并没有很好地利用信息技术来辅助教学,尚停留在信息化教学的初级阶段。

(三)乡村传统文化传承创新缺乏职业教育人才

乡村文化是中华文化发源和传承的基本载体,中华文明根植于农耕文化,几千年的中华文化就是一部农耕文化史,拥有令人惊讶的农耕文化遗产与农业文化史。乡村文化建设就是要在传承和发扬中华农耕文化的基础上,利用文化的自身功能,不仅为乡村经济服务,而且让乡村文化发挥教育作用,成为乡村建设的凝聚力和驱动力之源。贺雪峰认为,当前乡村建设的重点是文化建设,应集中到以乡村文化建设为中心的工作上[7]。乡村职业教育本身是文化传承、融合与创新的重要载体,向受教育者传播乡村文化、先进文化、职业技术文化、匠心文化等,帮助其认同和接纳不同文化,提升乡村人口的文化素质,为提升乡村社会治理效能提供保障,促使无形的民族文化资源向有形的文化产品转变,促成文化传承与实体经济融合发展,缩小城乡经济差距[8]。

以玉林市为例,两千多年前,玉林地区的先人们就在此地形成了百越文化。汉武帝平定南越之后,在岭南重划郡县,始有苍梧、郁林二郡,后随着大批汉人南下,多次人口迁徙,中原文化与百越文化充分融合,形成了玉林兼收并蓄、多元文化融合的鲜明特征。玉林地区的农耕文化载体丰富,家禽家畜如三黄鸡、陆川猪;农作物如荔枝、龙眼、柚子、芒果、甘蔗、香蒜、冬瓜、中药材等。非物质文化遗产包括玉林山歌、八音、木偶、牛戏、采茶、傀僮、麒麟,宗教庙会等,富有浓郁民族特色的活动节日有灶君节、挂红灯、社公节、抛绣球、摆歌市、唱春牛、舞龙、舞麒麟、唱牛戏、唱木偶、跳木舞、观灯赶庙会等,这些都彰显岭南文化的魅力。

以全国乡村治理示范村的鹏垌村来看,该村采取保护和利用当地民俗文化遗产作为乡村振兴的主要策略,以“打造中国南方传统村落的文化公园”为目标,对明清古建筑进行修葺和改造。在保护与传承物质文化的同时,还积极弘扬本地非物质文化。如在传统节日活动方面,利用寒山诞等民俗文化,开展龙狮护圣巡游活动,还有广西民间音乐“八音”,玉林传统手工艺“玉林茶泡”。另一个“中国美丽休闲乡村”河村,通过邀请中国当代书画家进驻等方式,弘扬本地乡村文化。通过对老宅修复,建立村史馆,重寻老物件,如马灯、老式自行车、黑白电视机、手摇电话等。建立文化墙,把本村姓氏、族谱、历史渊源等书写在墙上。就地取材,采取对废旧物品进行创意加工和二次利用等手段,重现厚重的历史感。还有被评为“2019年中国美丽休闲乡村”的十丈村,且从2018年开始,该村围绕“两街四巷八点”开展美丽乡村建设工作。上述内容描述的是较为成功的乡村振兴示范村建设情况,然而,在更多的农村地区,随着年轻人不断涌入城市,乡民生活越来越被边缘化。由于现代经济的聚焦效应和规模效益,乡村经济所起的作用小,乡村群众社会地位变低,失去了传统的文化自信。乡村文化越来越淡,很多非物质文化随着这一部分人群流失而变得日渐空洞虚化,甚至消失。传统文化的继承,面临着不可持续发展的问题。

三、信息技术赋能乡村职业教育振兴的对策

(一)加强涉农专业建设,优先提升涉农专业教师的信息化教学能力

涉农专业人才是乡村振兴战略得以有效实施的关键,职业学校要利用好国家政策,加强探索涉农专业建设。对所有涉农专业的教师与学生进行乡村振兴有关的国家优惠政策、法律法规知识培训,使师生的专业知识与国家乡村振兴的战略对接,同时壮大涉农专业教师队伍,坚决保留并优化“三农”急需的专业。同时,职业院校可以对现有非农专业增加涉农相关的知识模块,统一开设乡村振兴必修课,如经贸、财会一类的专业,开设农产品销售课程;对一些计算机类的应用专业,可以将其服务的对象重点面向农村,增加“农村电商经营”“农产品网店运营”一类课程的开设。