“双高计划”高职学校师资队伍的建设成效与提升策略研究

作者: 田舒蕾

摘要:师资队伍建设是“双高计划”建设背景下高职院校改革与发展的关键任务,是培养高水平技术技能人才的核心力量。通过对197所“双高”院校中期绩效自评报告分析发现,当前“双高”院校师资队伍建设表现出跨界融合与专业性并重、工匠引领与国际化赋能、校企共育与多维度培训的良好态势,但与高质量发展的现实需求相比,还存在着动力导向之乏、能力素养之浅、发展机制之困等现实问题,制约着“双高”院校师资队伍建设发展。为突破当前困厄进而推动“双高”院校进一步发展,未来应坚持“培”“训”“管”的建设路向:以教师发展中心建设为导向,统筹教师专业发展机制;以聚焦“双师”能力提升为核心,健全师资培养培训体系;以完善教师管理机制为保障,构建师资可持续发展生态。

关键词:双高计划;“双高”院校;高等职业教育:师资队伍建设;自评报告

中图分类号:G715 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2023)12-0067-06

2019年3月,教育部、财政部出台《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》(以下简称“双高计划”),提出“打造高水平双师队伍”为“双高计划”十项改革发展任务之一。同年9月,教育部等四部门联合印发了《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》(以下简称《实施方案》),进一步要求多措并举提升职业院校“双师型”教师队伍建设水平。本文通过分析入围“双高计划”的197所高水平高职学校(简称“双高”院校)的中期绩效自评报告,系统剖析当前阶段“双高”院校师资队伍建设现状,探讨“双高计划”项目建设成效与经验,分析“双高”院校师资队伍建设存在的现实困境,并试图为“双高”院校的未来师资队伍建设提供参考。

一、“双高”院校师资队伍建设的成效表征

已公布的197所“双高”院校建设单位中期绩效自评报告充分展示了“双高”院校在师资队伍建设过程中的阶段成效,通过跨界融合与专业性并重,推动了师资队伍结构优化;通过工匠引领与国际化赋能,强化了师资队伍素质建设;通过校企共育与多维度培训,促进了师资队伍能力完善。

(一)跨界融合与专业性并重,推动师资队伍结构优化

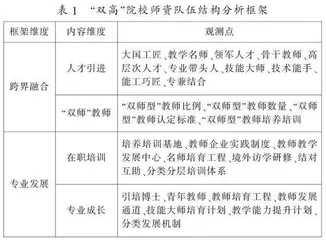

跨界性是职业教育的本质属性,在教师个人能力上表现为要具备专业教学能力和职业实践能力的“双元”能力,熟悉产业界和教育界的深度融合,理解高职院校和行业企业的深度合作[1];在教师队伍整体结构上表现为既包括知识理论型教师,还包括实践特长型教师、创新引领型教师组成的“双师”结构,强调由跨学科、跨专业、跨行业、跨岗位的成员组建高职院校教师教学团队,打造一支数量充足、专兼结合、结构合理的高水平“双师”队伍。跨界融合有利于促进专业交叉和文理工融合,为打造技术技能创新服务平台和技术技能人才培养高地奠定坚实基础。然而,跨界本身不是目的,而是实现师资队伍专业化的途径。在“双高计划”项目具体实践中,高职院校以引进、培育高层次人才为重要抓手,推动师资队伍建设不再拘泥于形式上的“双师素质”“双证书”,而是转向实质上的“双元能力”“双结构”,优化师资队伍结构,提升教师教学水平,彰显学校教师队伍建设的开放性。如表1所示。

(二)团队引领与国际化赋能,强化师资队伍素质建设

在“双高计划”项目建设过程中,集中优质教学资源,通过建设具有示范性、引领性的师资队伍,辐射带动职业教育改革发展,提升技术技能人才培养质量,增强高职院校综合竞争力。《中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目遴选管理办法(试行)》明确要求,专业群中要有高水平专业带头人和教学创新团队。纵览197所“双高”院校的中期绩效自评报告,当前高职院校大力组建、认定与规划国家级职业教育教师教学创新团队或全国高校黄大年式教师团队,教学创新团队建设成效凸显。高职院校师资队伍国际化是教师队伍实现增值赋能的提升点,也是“双高计划”背景下高职院校师资队伍建设的前景趋势。“双高计划”强调“加强与职业教育发达国家的交流合作,引进优质职业教育资源”。显然,国际化成为“双高计划”赋予高职院校的核心任务之一,究其本质是对国际化师资队伍的要求和映射。要求高职院校将本土师资培训和国际师资引进相结合,对外具备国际化视野和兼容性姿态,招才引智,多措并施打造国际化教师队伍;对内完善教师在职培训与进修机制,搭建教师出国访学研修和交流学习平台,培养教师的国际化意识、国际化知识和国际化能力[2],积极通过“引进来”和“走出去”构建高水平国际化师资队伍,发挥师资队伍对高职教育国际化的核心作用。如表2所示。

(三)校企共育与多维度培训,促进师资队伍能力完善

产教融合是高职院校师资队伍建设的必由之路。校企合作是“双师型”教师培育培训的落脚点。健全校企共育机制与教师多维度培养培训体系,整合与共享优质校企资源,为高职院校师资队伍建设提供智力支撑与资源保障。“双高”院校以校企共育为抓手,以校企资源互补、协调、共享为基础,以“内培”“外引”相结合为手段,联合行业企业共同培养师资,激发校企合作共生动力,提升“双师型”教师队伍建设整体成效。“双师型”教师队伍建设是高职院校师资专业化的显著标识,也是入围“双高计划”的要素之一。其专业成长分为新任教师、合格教师、骨干教师、专业带头人、领军人物五个阶段,能力培育覆盖师德师风、职教理念、专业知识、专业实践、专业服务五个维度,这就要求全方位构建教师培养培训体系,为教师提供分阶段、立体式、全程化培训[3]。197所“双高”院校对此进行了深入探索,坚持“内修”“外炼”相结合,对内完善分层分类培养体系,着力关注教师因年龄、专业、职称等因素引起的差异化需求,既要因人制宜、扬长补短,也要挖掘教师潜力,提升专业教学能力;对外联合行业企业、科研机构共建职教集团和教师培养培训基地,为教师开展企业实践、顶岗实习、挂职锻炼提供平台,各主体协同推进师资队伍能力完善。如表3所示。

二、“双高”院校师资队伍建设的困境审视

基于前文对于197所“双高”院校中期绩效自评报告文本内容的维度分析,发现目前“双高”院校师资队伍建设仍存在一些困境:“双师型”教师身份认同危机,专业发展动力不足,制约师资队伍建设维度;教师专业实践、教育管理、创新指导能力有待提升,制约师资队伍建设深度;“双高”院校选人、育人、评人机制亟需完善,制约师资队伍建设广度。“犯其至难而图其至远”,应理性审视“双高”院校师资队伍建设之困,打破师资队伍提质增效的桎梏,以期促进“双高”院校师资队伍建设高质量可持续发展。

(一)教师专业发展动力不足,制约师资队伍建设维度

没有标准就没有质量,高职院校师资队伍的提质培优离不开教师专业标准的明确规范。虽然对高职院校师资专业化的呼声日益高涨,但教师专业标准仍未形成体系,“零敲碎打”式的教师成长使得师资队伍建设动力不足,制约着师资队伍建设维度。目前,我国尚未出台正式的文件明确“双师型”教师标准,对于“双师型”教师的专业层次、实践技能、教学水平及职业能力等还没有确切的认定细则,这直接制约了“双师型”教师队伍建设的制度化和规范化。许多“双高”院校在具体实践中采用自己制定的“双师型”教师认定标准,存在对“双师型”教师概念认识不严谨、内涵不清晰、指标模糊等现象,容易导致“认定条件缺乏科学合理性、过程缺少规范性、结果缺乏有效性等问题”[4]。这在一定程度上会影响“双师型”教师职业能力的界定,使得高职院校教师的聘任与管理陷入混乱。产教融合是“双师型”教师队伍建设的重要载体,通过实现产业与教育、生产与教学、技术与知识的有机融合,赋能“双高”院校师资队伍专业发展。然而,当前产教融合共育师资队伍处于乏力状态,难以有效赋能教师专业发展。顶层设计上虽涉及校企共建“双师型”教师培训基地、产业学院、企业工作室等内容,“双高计划”高水平学校建设单位在中期绩效自评报告文本中也强调提升校企合作水平与投入建设教师培育培训载体,但在具体实践中尚未明确和落实协同培育师资的管理制度,且由于校企双方利益诉求不同,涉及利益纷争时常各有考量,校企合作开展师资培训的动力不足,效果不佳,不利于“双师型”教师队伍专业实践能力提升。

(二)教师能力素养参差不齐,制约师资队伍建设深度

“双高计划”提出打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台、打造高水平专业群、打造高水平双师队伍等内容,看似是赋予高职院校的目标和任务,实则是对教师能力素养的本质要求。然而,“双高”院校师资队伍建设在实践过程中还存在诸多问题。其一,教师专业实践能力有待提升。部分高职院校在教师招聘过程中过于注重学历,以硕、博高层次人才引进为主。这类教师专业理论基础深厚,但缺乏在企业产业升级、技术技能创新、生产工艺优化等方面的实践经验,难以发挥在人才培养、科研开发和社会服务中的作用[5]。其二,教师教育管理能力面临挑战。“双高”院校教师数量缺口大,生师比不断攀高,高职教师的学生管理工作量大幅增加;生师比例逐年失调,生源的复杂性和多样性对高职院校提出精细化管理、个性化培养和创新性教学等更高要求,教师教育教学和科研工作繁重,无暇参与系统培训,抑制了师资队伍“双师”素质和能力的提升。其三,教师创新指导能力有待提高。“双高”院校要打造高水平技术技能人才培养高地,需坚持工学结合、知行合一,加强培养学生的认知能力、合作能力、创新能力和职业能力。然而,高职教师往往会忽视创新指导教育知识的积累和掌握,难以为学生解决就业选择和工作实践中的难题。此外,“双高”院校虽注重教师团队的组建和认定,但相应运行机制和制度建设尚待加强[6]。教师团队建设无法有效实施和落地,制约着“双高”院校师资队伍建设深度。

(三)教师发展机制不完善,制约师资队伍建设广度

在“双高计划”建设过程中,教师发展机制是关系“双高”院校师资队伍建设整体成效的关键问题。然而,当前“双高”院校师资队伍建设制度统筹不足,选人、育人、评人等教师发展机制存在短板。选人机制存在限制。高职院校对教师的聘任倾向于面向高等院校毕业生,硕士、博士人才引进的侧重导致高职院校师资队伍的学历结构、专业结构、职称结构、年龄结构与“双高”院校教育工作需求存在差距,“双师型”教师队伍结构有待优化。以高职院校为主的校本培训,对于“双师”资格认定标准缺乏统一界定,“双师”队伍建设方向不准确,缺乏有效的监督和培训考核机制,相关经费难以保证,教师到企业实践流于形式[7];以科研机构为主的校外培训,是优中择优后对部分教师的个性培养和精准打造,缺乏由“点”到“面”的覆盖,难以实现教师队伍能力的整体提升;以产教融合为主的校企培训,是“双高”院校师资队伍专业实践能力和社会服务能力提升的必然通道,但校企双方在利益诉求上的差异导致校企共育“双师型”教师队伍的动力不足,校企合作浮于表面,培训时效性不强。评人机制亟待完善。部分“双高”院校没有建立科学规范的教师评价体制,评价体系落后、评价指标模糊以及评价主体与评价方式单一,不能满足教师多维能力提升和多元化发展需求[8]。由于“双高计划”中期评价以绩效评级评价方式进行,导致“双高”院校过于追求对绩效产出指标的完成度,以学术成果数量作为教师考评依据,忽视了“双师型”教师实践性和创新性的发展,遏制了师资队伍建设广度。

三、“双高”院校师资队伍建设的提升策略

推进“双高计划”建设,打造一支高水平的高职院校教师队伍,需要着眼全局谋划,通过“培”“训”“管”立体化联动路径的搭建,以教师发展中心建设为导向,统筹教师专业发展机制;以聚焦“双师”能力提升为核心,健全师资培养培训体系;以完善教师管理机制为保障,构建师资可持续发展生态,多视角、全方位地探索“双高”院校师资队伍建设策略,切实提高“双高”院校师资队伍建设成效。

(一)培:以教师发展中心建设为导向,统筹教师专业发展机制

美国行为科学家弗雷德里克·赫茨伯格(Fredrick Herzberg)在1959年的《工作的激励因素》和1966年的《工作与人性》等著作中提出双因素激励理论(Dual-factor Theory),又称激励因素—保健因素理论(Herzberg's Motivation-hygiene Theory)[9]。保健因素包括公司政策、管理措施、人际关系及工资福利等。这些因素达到预期时可以消除职员对工作的不满意,但无法形成强烈激励因素提升职员的工作积极性。激励因素包括专业发展、工作责任、岗位培训与社会认同等与工作相关的因素。这些因素若应用得当,则能够满足个人自我实现需要,激发职员工作的积极性、主动性和创造性。基于这一理论,“双高”院校在统筹设计教师专业发展机制时,应以教师发展中心建设为导向,致力于构建教师学习共同体,引导和帮助教师提升专业发展水平,推动高职教师在挑战自我、能力提升、成长发展中产生内在激励[10]。要基于教师理论教学能力和实践教学能力的一体化建立综合性发展路径,教师发展中心需体现“教学性”“实践性”“科研性”的融合兼备,对“双师型”教师的师德师风、职业理念、专业知识、专业实践、专业服务建设做到全方位和全涵盖,推动高职教师实现“经师”“技师”“人师”的有机统一。要基于高职教师的职业素养结构和专业成长阶段建立协同性发展路径,教师发展中心需充分考虑教师不同成长层次的发展需求,深刻把握不同发展阶段的工作重心,打破不同职能部门之间的机制壁垒,在教师专业发展过程中更好地发挥协调沟通作用。要基于职业教育本质特征和高水平技术技能人才培养需求建立专长性发展路径,教师发展中心需构建分级分类与特色培养体系,推动教师全面发展的同时为特长型教师构建个性化发展平台,为其充分施展专长提供自主空间,多维度保障人人尽展其才。