今人不见唐时月 唐诗依旧照今人

作者: 木小六1000多年前,诗人李白写下了一首至今仍家喻户晓的《独坐敬亭山》。人生种种遭际,实难顺心如意,他只有静静地坐下来,把心安放在山间。心与自然交融,灵性悄然而至,兴起挥毫,他以诗歌抵达了永恒。这或许是所有诗人的宿命。在中国文学发展史上,诗歌的璀璨光华毫无疑问属于唐朝。王国维将唐诗与楚骚、汉赋、六朝的骈文、宋词、元曲并列,称为“一代之文学”,且“后世莫能继焉”。唐诗不仅撑起了唐文化的门面,更描摹着一个时代的心性与风华。

作为“诗仙”,李白有太多流芳千古的佳作,早已铭刻在中国人的文化基因中,相比之下,《独坐敬亭山》倒非其顶尖之作。然而1000多年后,它在一位法国作家心中掀起了深深的震撼与感动。因为与这首诗的偶遇,2008年获得诺贝尔文学奖的勒克莱齐奥,被吸引着进入唐诗的世界,并沉醉其中。后来,他写了一本叫《唐诗之路》的著作,这本书的法文名直译过来是“诗歌的河流将永远流淌”。

唐诗的风韵,跨越时代和文化的鸿沟,流淌到这位法国人心中。在与李白隔空相遇后,勒克莱齐奥体会到一种冲和的力量,他恍然醒悟,原来,内心的平和并不难实现,只需要一座山,去感受它,与它相融。他从李白的诗中体味到自然的秩序、时间的绵延,以及一种急切的召唤。于是他放下书,冲出家门,走进自然,去寻找属于自己的“敬亭山”。

唐诗的魅力,由此可见一斑。甚至有观点称,唐代诗人把人生的各种体验都写尽了,以至于后人再难超越。

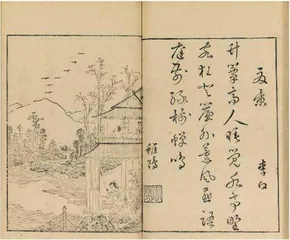

独坐敬亭山

众鸟高飞尽,孤云独去闲。

相看两不厌,只有敬亭山。

——李白

灿若星河,诗之花季

诗在唐代文人的生活中,占据着极为重要的地位。诗歌不仅是表达抽象体验的载体,还是文人们现实生活中的社交通行证。唐代是诗的花季,历史机遇的酝酿,加之形成于隋唐的科举制度在持续发挥其影响力,读书人的地位在唐代得到了极大的提升,科考成为步入仕途继而实现理想的大道,而诗赋,正是进士考试的科目之一,写诗便水到渠成般成为唐代文人的必备技能。

如学者蒋勋所说:“仿佛是一种历史的宿命,那么多诗人就像是彼此有约定一样先后诞生。”唐代诗人的数量多达两三千,他们创作的诗歌数量在5万首左右,其高产和优质可谓空前绝后。王勃、贺知章、陈子昂、李白、杜甫、张若虚、孟浩然、王之涣、王昌龄、王维、韩愈、白居易、柳宗元、元稹、杜牧、李商隐……想要在灿若星河的唐诗景观里历数诗人之名,是件令人纠结的难事,把谁放进省略号的空间里,都觉得厚此薄彼。

唐代诗人的人生选择或境遇主要体现为做官、漫游、隐逸三种,而这往往与科考密切相关。正所谓诗言志,于他们而言,命运之沉浮、人生之跌宕,无论起落,皆有诗歌相伴。

以“郊寒岛瘦”与贾岛并称,有“诗囚”之名的孟郊直到46岁才考中进士,“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,一首《登科后》将金榜题名后扬眉吐气的心情描摹得淋漓尽致。但科举是一条几家欢喜多家愁的道路,金榜高悬、蟾宫折桂者毕竟是少数,有少数及第者的狂喜,便有多数落榜者的悲辛。此时风光无限的孟郊在第二次落第时,也有过“两度长安陌,空将泪见花”的感伤。

梦游天姥吟留别

世间行乐亦如此,古来万事东流水。

别君去兮何时还?且放白鹿青崖间。须行即骑访名山。

安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!

——李白

然而,生命是一条复杂又艰辛的长路,一时的风光代表不了永恒。大器晚成的孟郊终究还是发出了“一生空吟诗,不觉成白头”的慨叹。他此后的人生,命运坎坷,仕途多蹇,事业乏善可陈,唯留诗名令人称道,还对后世诗坛产生深远影响。孟郊的诗才在唐代诗歌中算不上最闪耀的典范,但在“诗人不幸诗家幸”的套路里,他的际遇也算具有典型性。

写出“前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下”的陈子昂,其诗风格局与孟郊截然不同。“感时思报国,拔剑起蒿莱”,他两度从军边塞,一腔热血孤勇,有军事才能,又熟悉边塞事务,直言敢谏,一度被朝廷重视,但最终含冤而逝。相比之下,年少成名又仕途顺遂的诗人,比如贺知章,反倒属于少数。

写诗除了是应试之必须,也是博得权贵引荐提携的资本。在没有媒体的时代,传播诗名是树立和提升名望的绝佳路径。自视“我辈岂是蓬蒿人”的李白,隐居蜀中时,地处闭塞,名声不易传播,于是仗剑辞家,一路漫游至长安。来到终南山后,其声名水涨船高,并传入天子耳中,他以布衣之身得到唐玄宗的接见,被授予翰林供奉的职位。

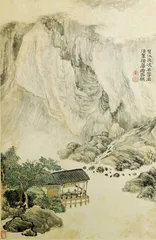

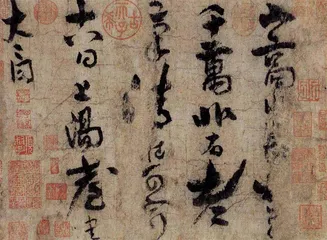

体会过繁华世界之苦,才会有“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”的清醒认知,从而在官场失意之余,踏上真正忠实于内心浪漫豪情的漫游之路,从“终南捷径”走向灵魂自由。事实上,以“隐”得名、因“隐”入仕的诗人在唐代并不罕见。有所谓“终南捷径”,更有另一种介乎“隐”与“仕”之间的通透选择,王维便开创了亦官亦隐的“仕隐”先河。人生如逆旅,诗人们把命运融入诗中,酝酿出一篇篇神来之笔的唐诗风华。“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”站在诗歌的长河边回望,柳宗元这首著名的《江雪》,堪称诸多唐代诗人的命运写照。

流光溢彩,风华绝代

一代代诗人,一个个人生,时代的共性与个体的特性相交融,绘就了唐诗流光溢彩的绝代风华。游侠精神、人文情怀、禅宗思想,唐诗的风格主题有着极大的包容度,也因此气象万千,意蕴无穷。

游侠精神在中华传统文化中历史悠久,“侠”的概念早在春秋战国时期就已形成。司马迁在《史记》中就专门写了《游侠列传》。到了民族融合、文化多元、精神浪漫的唐朝,游侠精神更是得到了极大的激发。侠客不拘礼俗的张扬个性,渴望建功立业的进取精神,乐观豪迈的浪漫气息,以及侠士间肝胆相照的知己义气,都与诗歌是绝配。

李白便是唐代诗人中具有游侠精神的典型代表。李白自述15岁就开始学剑术,广泛结交各路高人,也只有这样的他,才写得出《将进酒》中“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我材必有用,千金散尽还复来”的豪迈诗句。学者蒋勋说,李白的诗本身其实没有什么难度,难的是理解他所代表的游侠诗人的真性情。或许也因此,李白的“诗仙”之风只可仰观却不可学,学也学不到。

“功名只向马上取,真是英雄一丈夫。”岑参的这句诗,也反映了当时一种较为普遍的价值观—去塞外开疆拓土,于马背上博取功名。时代豪情的推动,让边塞诗成为唐诗长河里一片不容忽视的独特景致,也是游侠精神的另一种传承体现。

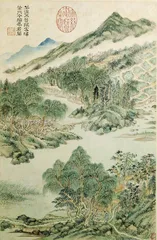

王维的《使至塞上》中,“大漠孤烟直,长河落日圆”之句,视觉感受与生命体验相交融,这样的景观与气势,这样的境界与格调,若非有过切身经历,仅靠安逸处的想象,是写不出来的。在广阔的天地间磨砺,在独特的风土人情中感悟,这样的诗,也是一种“不可学”。

“李杜文章在,光焰万丈长。”和李白一样,杜甫也是唐诗长河中不可磨灭的存在。只是,李白的诗多体现个人价值,杜甫的诗则相反,主要体现了人文情怀。“车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰”“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”……岁月深沉,民生不易,杜甫表达了很多沉郁凝重的生命关怀。有人说,杜甫埋伏在中年,或许你年轻时不喜欢他,只喜欢李白,但不要紧,到了一定的年龄,你会发现杜甫就等在那里,让你懂,让你喜欢,让你生出许多相见恨晚的共鸣。

杜诗的“可以学”,某种意义上也是在讲人文情怀的共通性。只要诗人有忧国忧民之心,看得见民生疾苦,有为底层民众立言发声的意愿,无论身处何方,生活的现实都会给他素材。曾颇受唐宪宗赏识的白居易,就未以风花雪月的粉饰讨好天子,以求保全地位,相反,他写了大量反映社会现实的诗歌,频繁上书言事,想要以正直的忠诚报答知遇之恩。

白居易用悲悯的良知描述过“满面尘灰烟火色”,衣衫单薄却整日“心忧炭贱愿天寒”的卖炭老头,这是诗人“达则兼济天下”的情怀体现,更是一种骨子里的使命选择。但这并不意味着表现现实主义的诗人没有书写浪漫主义的能力。“花非花,雾非雾。夜半来,天明去。来如春梦几多时,去似朝云无觅处。”“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。”白居易的许多诗句,都与《卖炭翁》形成鲜明的对比。情怀决定选择。

禅宗思想也是唐诗景观中的一大特色,凝练的诗原本就与禅有着天然的共通之处,唐代又有许多僧人写诗,将禅机通过诗作传达得更加透彻动人。如寒山、拾得等诗僧,其作品禅语与诗意结合,独具特色,流传至今,依然触动人心。

佛教文化在唐代极为兴盛,佛学思想也对社会生活和文学艺术产生了深远的影响。社会动荡引发的疾苦,人生种种幻灭导致的痛楚,都容易让人转而从佛学思想中寻求慰藉与平静。有“诗佛”之誉的王维,字摩诘,号摩诘居士,其诗被赞为“诗中有禅”。王维经历过唐朝的盛世繁华,也经历过安禄山叛乱,个人命运随时代变迁浮沉起落,悲欣交集的命运因深受佛学思想影响而未走向沉沦。晚年的他,直接隐居山林,过起了参禅修行的生活。