程开甲:和祖国紧紧地联系在一起

作者: 陈蔚“空投、平洞、竖井;朔风、野地、黄沙。戈壁寒暑成大器,于无声处起惊雷。一片赤诚,一生奉献,一切都和祖国紧紧相连。黄沙百战穿金甲,甲光向日金鳞开。”这是写给感动中国2018年度人物程开甲的颁奖词。颁奖词极其概括地梳理了程开甲的一生,也彰显了中国共产党人的精神谱系之“两弹一星”精神。“两弹一星”的研制成功是新中国建设成就的重要标志,它开启了中华民族的强国之梦。“两弹一星”精神鼓舞了几代人,是中华民族的宝贵精神财富。

程开甲,安徽徽州人,1918年8月出生于江苏吴江,在新中国百废待兴的情况下潜心钻研“两弹一星”,为我国的科技事业做出了巨大贡献。1999年9月18日,程开甲被授予“两弹一星功勋奖章”,2017年7月28日被授予“八一勋章”,2019年2月18日获“感动中国2018年度人物”称号。“两弹一星”精神在程开甲身上得到了深刻体现,焕发出巨大光芒。

热爱祖国、无私奉献的精神

热爱祖国、无私奉献是“两弹一星”精神的核心标识。程开甲出生的时代并不是一个和平的时代,1919年巴黎和会的失败直接引发了中国的五四运动,第一次国共两党合作到大革命失败,日本推行对华侵略政策而酿成的九一八事变……1937年6月,程开甲高中毕业,一个月后的卢沟桥事变,标志着日本蓄谋已久的全面侵华战争的爆发。为了让教育在战火中继续,浙江大学一路西迁,考进浙江大学的程开甲一路跟随,在“流亡的大学”中艰难完成学业。这段在国难中艰难求学的难忘经历,极大地激发了程开甲浓浓的爱国之情。在大学期间,程开甲在笔记本上写下了两行字:“中国挨打原因:科技落后。拯救中国药方:科学救国。”(熊杏林:《人民科学家程开甲》,明天出版社,2022)

1946年,在李约瑟的力荐下,程开甲出国留学,成为爱丁堡大学教授、理论物理学家马克斯·玻恩的学生。留学期间,程开甲刻苦攻读,思维得到开发,学术有所突破,但他没有忘记自己初到英国时遭遇的歧视:租房子的时候,房东明明有空房子,但因为他是中国人而不愿意租给他。好不容易有愿意租给他的,也因为他是中国人而不愿意把好的房间租给他。程开甲博士毕业后,第一次用支票去英国人的商店给妻子买皮大衣,老板对他露出不可置信的表情并电话咨询银行,才消除了顾虑。“他深感他所受的屈辱不只是他个人的屈辱,也是民族的屈辱。”(《人民科学家程开甲》)

新中国成立前夕,国内发生了“紫石英”号事件,这让程开甲看到祖国的希望,他做出回国的决定。回国后,程开甲在南京大学任教,著书立说,依靠笔杆子和讲台传播自己学习和研究到的新知识,并于1956年加入中国共产党,为党和国家的科技事业竭力作奉献。他从理论研究转向金属物理的应用研究,从物理研究转为核研究,一次又一次地改变自己的工作,一次又一次地从零创业。尽管国内的条件不及英国,设备不及英国,但对于祖国的需要、组织的任务,程开甲毫无怨言,从不懈怠。几十年后,有人问程开甲,如果当时没有回来,他现在会怎么样。程开甲的回答是:“我不回国,可能会在学术上有更大的成就,但最多是一个二等公民身份的科学家,绝不会这样幸福,因为我现在所做的一切,都和祖国紧紧地联系在一起。”(《人民科学家程开甲》)

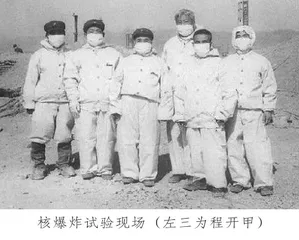

从1962年到1984年的22年里,程开甲在西北这片大地上洒下了无数汗水、浇灌了无数的心血。他说:“常有人问我对自身价值和追求的看法,我说,我的目标是一切为了祖国的需要,人生的价值在于贡献我的信念。回国后,我一次又一次地改变我的工作,我一再从零开始创业,但我一直很愉快,因为这是祖国的需要。”(《人民科学家程开甲》)“两弹一星”精神中的“热爱祖国、无私奉献”是民族精神和时代精神在科学领域的集中体现。“在1999年9月18日,被表彰的23位‘两弹一星功勋奖章’获得者中,就有21位是从海外留学归国的科学家。”(王兆宁,李生燕:《“两弹一星”精神的新时代价值》,载《高原文化研究》2023年第1期)像程开甲这样隐姓埋名却干着惊天动地事情的老一辈科学家,在戈壁滩上无私奉献,把自己的青春和热血都洒在艰苦卓绝的事业里,在世界国防尖端科技领域打下了属于我国的一片天。

自力更生、艰苦奋斗的精神

自力更生、艰苦奋斗是“两弹一星”精神的实践路径。新中国成立初期,百废待兴,国际形势复杂。能够发展原子能工业,拥有自己的核武器,是一个国家实现独立自强的重要保障。1958年,国家开始重视原子能工业的发展,南京大学迅速响应,决定筹建核物理教研室。施士元与程开甲坚决服从组织安排,改变自己的研究方向:创建核物理专业,成立核物理教研室。这注定不是简单的工作,“当时美国对我国禁运。虽有苏联的器材,尽管南京大学是重点高校,但僧多粥少,我们沾不上边。白天人头拥挤,晚上灯火辉煌,奋战一年,核物理实验室逐一建立起来”(汪思诗,马洋:《“核司令”程开甲:一辈子服从祖国的需要》,载《钟山风雨》2022年第3期)。在这种情况下,核物理专业的师生通宵达旦地研制仪器设备,包括加速器、核电子学的仪器等,实现了从无到有的突破。

1960年7月,程开甲突然接到调令,要他去第二机械工业部(以下简称“二机部”)第九研究所(核武器研究所)参与原子弹研制。初研原子弹的阻力是巨大的,其艰辛更是无法言说。这种技术的研制过程是国家的最高机密,不容半点泄露,世界上有核的国家都对此采取了极其严格的保密措施。对于国家机密的泄露,各国都采取严酷的刑罚,美国的卢森堡夫妇因为泄露了一点秘密被处以电刑,福克斯因为泄密遭受了14年的牢狱之灾等。就算是中国与苏联的“蜜月期”,苏联对中国也戒备森严。“聂荣臻元帅和宋任穷部长去苏联参观,只被允许在厂房和车间外面透过玻璃窗往里面瞧一瞧,不能进去。”(《人民科学家程开甲》)那个时候,我们的研究人员没有途径得到资料,没有金钱买来仪器,只能靠着自力更生、艰苦奋斗的惊人信念一步步实现突破。

根据核武器研究所的任务分工,程开甲分管的是材料状态方程的理论研究和爆轰物理研究。经过交流,程开甲发现小组成员缺少理论知识。为了帮助大家,程开甲为他们讲授托马斯—费米理论和固体物理等知识,教大家查阅国外的文献资料。由于条件艰苦,大家有时候只能在夜里点着油灯、忍着饥饿继续工作,实在太饿了就喝水充饥,或者在沙发上休息一会儿。困难没有把大家打倒,事实证明,经过程开甲的讲授,组内的攻关能力大为提高。那段时间,程开甲每天聚精会神地思索原子弹的爆炸问题,甚至达到忘乎所以的状态,满脑子除了数据就是公式。有一次去窗口买饭,程开甲把饭票递给打饭的师傅,可是他却说:“我给你这个数据,你验算一下。”(李琼:《崇高荣耀:二十三位科技专家被授予两弹一星功勋奖章》,吉林出版集团有限责任公司,2011)把打饭师傅弄得莫名其妙,邓稼先赶紧提醒程开甲这是在饭堂。吃饭的时候,程开甲吃了两口,就开始用筷子在桌子上写公式。“经过半年的艰苦努力,程开甲终于采用合理的TFD模型,估算出原子弹爆炸时弹心的压力和温度,即引爆原子弹的冲击聚焦条件,为原子弹的总体力学设计提供了依据。”(熊杏林:《程开甲的故事》,人民出版社,2022)负责原子弹结构设计的郭永怀非常高兴,说这一方程解决了非常大的难题。

“在西北的研制现场,盛夏时地表温度超过50℃,严冬时气温低至-30℃,研制人员都照常实验、施工。”(郭传杰:《“两弹一星”精神及其当代价值》,载《科普研究》2023年第1期)即便是在1959—1961年“三年困难时期”,“两弹一星”研究者也毫不懈怠。他们在艰苦的自然条件、短缺的物质条件和匮乏的技术条件下,克服一切困难,自力更生,攻坚克难取得成功。1962年,经过不断的探索,我国的原子弹事业终于迎来胜利的曙光。这时,毛泽东批示了“两年规划”(即争取在1964年,最迟在1965年上半年爆炸我国第一颗原子弹的奋斗目标),研究人员倍感欣喜和压力,一路攻坚克难,如期完成了原子弹爆炸的任务,又接续从原子弹到氢弹,从核导弹到中子弹。“两弹一星”研究者逢山开路、遇水架桥,以知难而进、迎难而上的拼劲铸就了中华人民共和国的盾牌,演绎了中国人民的自力更生史、艰苦奋斗史。

大力协同、勇于登攀的精神

大力协同、勇于登攀是“两弹一星”精神的时代特征。研制“两弹一星”不是一个人的事,而是百万人协作的事。对此,毛泽东作出指示“要大力协同做好这件事”。1962年,中央十五人专门委员会(以下简称“中央专委”)成立,这是“两弹一星”研制的最高权力机构。在中央专委的指挥下,全国形成跨部门、跨行业、跨专业的协作,共有900多个单位全力配合,攻克了近千项的重大课题。

1962年,程开甲正式成为中国第一颗原子弹爆炸试验的最高技术负责人,吕敏、陆祖荫和忻贤杰是团队成员。最初的难点是,大家都不知道核爆炸的具体过程,只有之前苏联专家的一些谈话资料和《爆炸波》这一本书。苏联专家撤走的时候曾扬言:“就是给你们一颗原子弹,你们也弄不响。”(《程开甲的故事》)程开甲和他的团队成员没有被困难打倒,反复研究国外资料,大力协同,程开甲发现有核的国家都采取空爆。为了安全起见,经过认真分析研究,程开甲提出采取静态试验的方式——塔爆;团队根据原子弹的设计参数,论证并计算出百米高铁塔的方案。有的专家听到程开甲打算采用这种实验方式时,表示出顾虑和担忧,但程开甲没有受到干扰,坚信自己的研究并主持起草了《关于第一种试验性产品国家试验的研究工作纲要(草案)》。国防科委经过严密论证,最终批准了这一纲要。

原子弹爆炸试验经过一年多的准备,各种理论、技术均已就位,程开甲将最终的爆炸地点选在罗布泊。功夫不负有心人,1964年10月16日,第一颗原子弹塔爆成功,挺起了中国的脊梁!这一历史性事件发生之后,毛泽东两次作出重要指示:“原子弹要有,氢弹也要快!”(《程开甲的故事》)得到这个指示后,二机部加快研制氢弹,程开甲的工作重点也随之转移。程开甲在新领域成就不断。氢弹试验的当量大、爆点低、地面放射性沾染严重,不适合塔爆,怎么才能够达到安全标准,是当时最大的研究难题。程开甲与研究所的科技人员一次又一次地论证、一遍又一遍地计算,做了无数次的重复劳动和无效劳动,最终在理论上找到了解决办法:在塔基若干米半径范围的地面上适用水泥加以固定,以此减少尘土的卷入。光有理论不行,还得在实践上落地。“为检验理论设计值的准确性,他带领技术骨干来到戈壁滩,用常规炸药进行化爆模拟实验。结果证明,这种处理办法相当成功。”(《程开甲的故事》)1966年12月28日,中国首次氢弹原理试验取得圆满成功。

为保证投弹机的安全,程开甲率先采取固体火箭取样的方法和改变投弹机飞行方向的策略,这两项创新成果在后来的氢弹空爆试验中都被沿用。1967年夏,中国第一颗空投氢弹试验获得成功。1969年秋,第一次平洞地下核试验取得成功,程开甲研究设计出回填堵塞方案,以确保工程安全。程开甲是一位敢于创新、勇于登攀的人。掌握地下平洞方式核试验技术后,他又提出竖井方式地下核试验的建议并于1978年10月获得实验的圆满成功。

在“两弹一星”精神的感召下,中国人民用实际行动创造了光荣历史,无论是在一穷二白的岁月,还是在丰衣足食的现在,“两弹一星”研究者那种爱国、拼搏、团结的精神,可谓感天动地。“两弹一星”精神承载着中国共产党人的根,也汇聚着中华民族的魂。在实现中华民族伟大复兴的历史进程中,精神的力量是强大且坚韧的,“两弹一星”精神永远熠熠生辉。文