一脉相推 海河联动

作者: 谢凤芹马援与平陆运河沿岸的伏波文化信仰

在1900多年前,以“马革裹尸,不死床箦”闻名的东汉军事家、伏波将军马援,曾为钦州历史添上浓墨重彩的一笔。

东汉建武十六年(40年)二月,交阯郡女子征侧因太守苏定按汉律“杀定而叛”处死她的丈夫,起兵攻占州所,其妹征贰也回应起兵跟随。

“建武十七年(41年)交阯女子征侧、征贰攻没其郡九真、日南、合浦等岭外60余域”(清康熙《钦州志》),后征侧自立为王,号称“征王”,建都于麋泠县(今越南永福县)。建武十八年(42年)四月,光武帝刘秀赐马援为“伏波将军”,马援统领汉军二万人、二千楼船及车骑,采用水陆并进方式,南伐征侧征贰二人。

建武十九年(43年)正月,马援军队从灵渠进入漓江到达苍梧郡,与在这里待命的士卒汇合,水陆并进讨伐征侧征贰。马援和楼船将军段志率领军队,沿着北流江,进入桂东南地区,途中经北流进入南流江流域,转入博白、陆川境内,在合浦“缘海而进,随山刊道千余里”(清康熙《钦州志》)。据《钦州市志》记载:汉朝大军至今市境,段志病卒。马援并其兵,在乌雷一带建休整,训练营地,然后水陆并进。其间,汉军在钦州犀牛脚、乌雷一带上岸屯兵操练,修造船只,打造兵器,指导当地农民耕作,为百姓治病,更重要的是整肃匪患。

“乌雷山者为伏波缘海进军所经之路。”(清康熙《钦州志》)马援大军从钦州乌雷山沿水路挺进,深入交阯腹地,直捣二征巢穴,于浪泊击败征侧叛军,“斩首数千级,降者万余人”。征侧征贰在战中落荒而逃,刘隆率军追击,于禁谿口击败征侧叛军,“斩首千余级,降者二万余人”,并俘获征贰,后马援大军于金溪穴擒获征侧。二征被斩首,叛乱弭平。

马援大军战胜二征之后,为一劳永逸,率军直追余下叛军到交阯郡最南边,把二征的所有党羽悉数翦除。马援凯旋之前,在当地立铜柱标界示威,“援到交阯,立铜柱,为汉之极界也”(范晔《后汉书·马援列传》)。

马援经奏请后,因事制宜制定律令对交阯进行管束,整顿城邦秩序,修筑水运便利当地灌溉,“为郡县治城郭,穿渠灌溉,以利其民。条奏越律与汉律驳者十余事兴越人申明旧制以约束之,自后骆越奉行马将军故事云”(清康熙《钦州志》)。

一心为国事的伏波将军马援班师回都时,在归途为治疗常年征战落下的风湿病,买了一大车薏苡拉回洛阳。正是这车薏苡为马援埋下祸根。

回到洛阳不久,马援又请命前往湖南攻打五溪叛乱,但出师不利,病死于湖南五溪。

驸马梁松素与马援不和,连死人也不放过,除了陷害马援在前线作战失误,还将马援带回洛阳的那车薏苡诬陷为一车珠宝,一些小人乘机落井下石诬陷马援。皇帝刘秀非常生气,下令收回赐马援为新息侯的封令。马援的尸首运回洛阳后,家人不敢将马援下葬于自家墓地,只能选城外一块薄地草草下葬。一代英雄长眠于荒冢之中,让人扼腕长叹。

光武帝刘秀死后17年即永平十七年(74年),汉明帝找个由头,严惩梁松,大张旗鼓为马援修墓地,建祠祭祀,亲写金匾“马革裹尸”派人送到马家,以此举编为军歌,在汉军出征前唱咏,以鼓士气。建初三年(78年),新继位的汉章帝下诏,追谥马援为“忠成”侯。此后,凡马援战斗生活过的地方皆建祠以祭祀。如今在华南大地、雷州半岛多有马援庙宇,他卫国守土的不朽业绩和马革裹尸的浩然英气,家喻户晓,长存人心。

钦州乾隆年间进士,被时人称为五岭鸿儒的冯敏昌留下《祭汉马伏波将军》祝文(民国《钦县志》),全文四字一句,共52句 208字,记述马援征交阯之业绩以及在钦州龙门、乌雷为民分忧之事,惋惜马援遭宵小陷害,感叹“马革裹尸,烈士怀伤”。清两广总督张之洞所述《请颁关帝马侯城隍庙》入祀典摺(民国《钦县志》)。

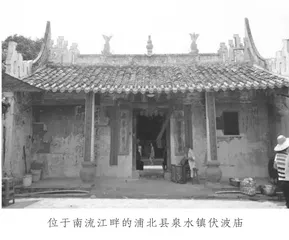

北部湾沿海至横州一带的伏波庙尤其多。位于平陆运河沿线的横州市伏波庙,属于明清时期建筑,是广西仅存的5座明代木构建筑之一,占地面积约1600平方米,建筑面积约990平方米。防城港市、北海市的伏波庙共有20多座,防城港市还专门修建伏波文化公园。钦州市共有4座伏波庙,分别为钦南区犀牛脚镇乌雷村乌雷伏波庙、钦南区康熙岭横山村横山伏波庙、浦北县泉水镇伏波庙、浦北县白石水镇伏波庙。

钦州市乌雷伏波庙建于何年何月已经无从考证,如今有关乌雷伏波庙最早的文史记载,见于民国《钦县志》,记述有钦州岁贡生劳安撰写《重建乌雷伏波将军庙序》:“昔汉伏波将军新息侯马公,发魁梧奇杰之才,著伟烈殊尢之绩,中年奉命南征,所至宣布威德,至今两粤东西,莫不建祠奉祀,虽妇人小夫,亦知公之有德于吾南人也,而乌雷为公昔屯兵之地,且与交阯接攘,凡胡贾之往来,舟师之出入,皆所必经为,故乌雷之人,事公尤,而公之有庙于乌雷也亦最古,但其创建之初,虽不知于何代,而唐宋以来,丰碑林立,此亦足矣。”

据乌雷村老人回忆,乌雷伏波庙的建筑格局原为三排三间,一排中座是伏波将军巨大雕像,庙宇大门的对联为“功高东汉,德庇南天”。正间的楹联“东汉出英豪,拜为将,称日翁,顾盼自雄,垂暮精神犹矍铄;乌雷遗古庙,后倚山,前临海,风水专注,千秋烟祀有馨香”。走廊柱上的楹联为“谈人有过当思己;话你无私试对心”。旧时各村村民休息室都有一副以村名为顶格的对联。例如,犀牛脚村休息室的对联为“犀分水利通商去;牛放桃源享世康”。遗憾的是,乌雷伏波庙在“大跃进”时被毁了。1983年,当地村民自发建起面积仅有2平方米的伏波庙,内无伏波将军神像。1992年,村民自发捐资扩建,建成面积600平方米、占地1625平方米,并有专人管理的大庙宇。

横山伏波庙位于钦南区康熙岭镇横山村,濒临茅尾海,原来面积只有10平方米。1885年,民族英雄冯子材在抗法战争胜利后,拨款扩建横山伏波庙成2座,建筑总面积达170多平方米。冯子材在祀庙顶梁上题写一幅赞美马援的对联,还把他的一把宝剑赠给横山伏波庙留念。后庙宇被破坏,庙内的一切荡然一空。1984年,当地群众自发捐资,出钱出力,重修横山伏波庙,现为一座庭院式庙宇,分上下座,二进六室,两侧通廊,并重制塑像;庙门匾上书“波玉光宫”,门联为“波潋薄海,光照横山”。横山伏波庙现已基本重现原貌,青砖墙体,漆红桁桷,琉璃瓦盖,是一座古典式建筑。泉水镇和白石镇的2座伏波庙,为中华人民共和国成立后重建,均为一座三间,面向南流江。

钦州各处伏波庙宇具有浓厚的文化特色,其主祭神是伏波将军马援,伏波文化信仰表现在过年过节和海边民众出海前到伏波庙举行的祭祀活动,其中最为盛大热闹的属每年正月的游神活动。

所谓游神,就是民众抬着神像游行,又称圣驾巡游,游神活动的高潮是“生童”(民间祭师,自命是神人两界的沟通者)耍关令箭。耍关令箭是游神必不可少的重要环节,“生童”会用一根大拇指般粗的尖头铁条,直接从右腮穿过口腔到达左腮,而且铁条穿过左腮外露的尖头起码有半寸,“生童”移动时,可以看到令箭摇摇晃晃,让人为之捏一把汗。活动结束,“生童”拔出令箭,伤口却没有出血,神秘之处令人百思不解。

防城港市、北海市很多乡镇也会举办各种以祭祀伏波将军马援为主的祭祀游行活动。

伏波将军从民族英雄变为神灵首领,成为北部湾人不畏艰难、自强不息的真实写照,伏波文化信仰已融入北部湾人的血脉。

向海图强第一人徐的

一千年前,宋朝推官徐的就为钦州今天的向海图强投石问路。

北宋仁宗天圣元年(1023年),远离海滨100多公里的南宾砦(今灵山县旧州镇),钦州推官徐的经过调研,大胆向上司提议将钦州州治从南宾砦搬迁到安远县(今钦州市)(清康熙《钦州志·徐的传》)。

徐的知道自己地位低微,无权直接写奏折给皇帝,便采取迂回的方式,请托转运使郑天监把自己写好的呈状转交皇帝宋仁宗。转运使在宋朝相当于一路的钦差大臣,不仅要督办一方的赋税,还有肩负地方管理、维持治安、负责刑狱及转达地方意见等多个职责。徐的将呈状交郑天监转呈宋仁宗是最合时宜的妙计。

徐的在呈状中列出搬迁州城的理由:南宾砦到处崇山峻岭,气候极其恶劣,瘴疠之病夺去很多老百姓的性命,治所驻地继续留在南宾砦的话,不利于生产,危及更多百姓的生命。而安远县白沙(今钦州市钦南区)临江滨海,太阳辐射强,空气清新,非常适合民众居住,水陆交通又方便,便于和安南甚至整个东南亚进行互市,有利于国计民生。

强大的宁氏家族,成了唐太宗李世民的心头大患。于是,唐太宗下令废除世袭制,撤销宁氏家族最后一个刺史宁璩的职务。唐太宗还不放心,又做出搬迁州址的诏令,将宁氏家族的势力连根拔起。

北宋时,除西夏偶有侵扰,整个国家一片祥和,既然旧州环境这么恶劣,又不适合子民生存发展,宁氏势力也早已分崩离析,宋仁宗圣笔一挥,任命徐的负责迁城事宜,并拨给搬迁费。

从接到诏书的那一天起,徐的事必躬亲,他请来工匠日夜赶画建城图纸,物色工程队,备料,忙得不亦乐乎;动工时,更是严阵以待,防范有人在建城过程捣乱破坏。他每天穿着短衫短裤,两眼如炬,不停巡查四方。此外,徐的还跟役夫一起修城墙,建望楼,建办公房,每天比牛还累。天圣元年(1023年)冬,在南宾砦河边办公了387年的州治顺利搬迁至位于钦江出海口的安远县。建成的州城有九丘,全城状如龟,时人将州城的地理格局称为“一网罩九龟”。

一座新城挺立于大海之滨,钦州实现了向海图强、华丽转身的第一步。

宋嘉祐八年(1063年),钦州在一名叫陶弼的知州手上进行扩建,建了五湖,修通了濠沟,办了书院,如今的天涯亭就是陶弼所建(清康熙《钦州志·陶弼传》)。陶弼史称“左诗书,右孙吴”,真正的文武双全之才。

那时的钦州是岭南地区的文化强州,陶弼是钦州第一号文化人,身边聚集了一大批文化名家。政务之余,陶弼经常和文化名家们吟词唱和,最美的宋词在钦州大地绽放光彩。

陶弼留下《邕州小集》一卷,撰著的《四库总目》流传于世。陶弼讴歌钦州的宋词精品有25首,赫赫有名的诗集《宋文鉴》就收录他的两首词。

元丰三年(1080年),徐的呈状所说的“与安南及东南亚各国进行互市”的愿望得以实现。这一年,宋神宗赵顼下诏在今钦州江东建博易场,钦江成了北宋西部陆海通道的枢纽码头,钦州有了自己的“自贸区”。钦州博易场收税最多一年达到4000多贯。一万多人的州,有4000多贯贸易收入,按时价1000贯折合人民币47万元计,每年有超188万元的外贸收入,堪比如今的发达地区。徐的“互市”提议的施行,为钦州向海图强透进了强劲亮光。

淳熙二年(1175年),又一个重要的宋朝官员到钦州任知州,他是岳飞第三子岳霖。史记岳霖“下车伊始,即以振兴钦州文化,改善人民生活为己任,先后拓建学宫,兴修水利,筑堤防洪,引钦江之水入海,奖励生产……”使得钦州政通人和,全州上下一片欣欣向荣的景象。岳霖还重建乡贤祠,请周去非来钦州任教。

周去非在钦州任教2年,上课之余,闲来无事,对当地进行社会调查,离职后写出惊世之作《岭外代答》。《岭外代答》于淳熙五年(1178年)成书,全书10卷21门294则,研究古代岭南地区历史文化军事外交的扛鼎之作,更是研究钦州山海民风民俗最完整的宝贵资料,《永乐大典》《四库全书》完整地收录该书,其分量可想而知。

历史在不停地翻篇,江河在不停地奔向大海。时秩来到1992年8月1日,钦州港建港一声炮响,钦州开启了第二次向海图强,历经2年艰苦创业,1994年1月14日,钦州港2个万吨级起步的码头正式投入使用。

如今,开港将近30载,从2个万吨级起步码头,到建成30万吨油码头、全自动集装箱10万吨级码头,30万吨集装箱码头和航道正在规划。2022年,钦州港2个码头年吞吐量达到1.8亿吨,其中集装箱完成535万标箱,6000多家企业落户钦州。

钦州从与东南亚国家有贸易往来,发展到与全球110多个国家和地区的390多个港口做生意,历经千年蜕变,这样的巨变始终伴随着钦州人不断探索,超越自我,向海问路,向海图强的坚实脚步。

平陆运河的开工建设,是广西人民遵循习近平总书记对广西“五个更大”的嘱咐,是凝心聚力建设新时代中国特色社会主义壮美广西的最好诠释,也是钦州人第三次向海挺进。文

(作者系钦州市文联原二级调研员)