瑶山各族齐奋进 繁花硕果七十年

作者: 罗伟才时序更迭,华章日新。70多年前,伴随着中华人民共和国的诞生,金秀瑶族自治区于1952年5月28日正式成立,成为中华人民共和国成立后第一个瑶族自治的地方,以瑶族为主体的大瑶山各族人民,真正得到了当家作主和自己管理的权利,大瑶山进入了新的发展时期。沿着1952年到2022年的“时光之轴”,一幅波澜壮阔的历史画卷徐徐展开。

一

1949年以前,大瑶山分属周边蒙山、平南、桂平、武宣、象州、荔浦、修仁7个县管辖,由于山高路远,交通不便,统治者鞭长莫及,这里便自然形成一个相对稳定的以石牌制维系的瑶族群体社会。1940年,国民党反动派的势力进入大瑶山,在金秀成立警备区署,将大瑶山划分为永宁、崇义、东北、东南、罗香、岭祖等13个乡,受金秀警备区署及周边各县双重管辖,直至中华人民共和国成立。

国民党治下的金秀大瑶山十分落后,人民群众生活无着落,社会事业几近为零。山内没有一寸公路,没有电力、没有医院、没有中学……大瑶山瑶族自治区(县级)成立后,大瑶山人民当家作主,发展生产和各项社会事业,金秀面貌发生了翻天覆地的变化。

1951年8月20日,中央人民政府派出以金晓邨为分团长、陈岸为副分团长的中央民族访问团来到大瑶山。广西省人民政府和中央民族访问团在金秀召开了大瑶山各族代表会议,总结了象县东北乡(长垌乡)及瑶区各乡订立团结公约和协议、促进民族团结和发展生产的经验,在民主协商的基础上,制定出荒山可以自由开垦、老山森林可以自由开发种植土特产品、保护森林等为主要内容的《大瑶山团结公约》。

《大瑶山团结公约》的制定和实施,为在大瑶山地区建立县一级民族区域自治政权准备了条件。1952年5月28日,大瑶山瑶族自治区(县级)宣告成立,实现了瑶族人民当家作主的心愿。

由于历史的原因,大瑶山内民族干部和知识分子稀缺。为了培养少数民族干部,各级党委、人民政府从大瑶山地区抽调一批瑶族青年到广州南方大学、广西省行政干部训练班等学校学习;分批组织瑶族青年中的先进分子到南宁、桂林、平乐乃至北京等地参观学习,有计划地把民族干部送到各级党校、民族院校、大中专院校、电大、函大学习深造。据统计,1952年,金秀全县仅有干部67人,其中瑶族干部34人,占50.7%;1983年底,全县干部总数2119人,其中少数民族干部1317人,占62.15%;1991年,全县干部总数3689人,其中瑶族1366人,占37%,大学文化532人、中专1528人、高中766人、初中以下858人。至2022年初,全县在职干部(含公务员和事业编制人员)3877人,其中瑶族1660人,占42.8%;其中有研究生57人、大学生2446人、大专生1415人、中专以下190人。

中华人民共和国成立后,金秀民族关系得到根本改善。自治区(县级)成立时就明确宣布,县内各民族在政治上一律平等,都是瑶山的主人。金秀干部不足,党和政府就调一批汉族、壮族干部到自治县工作。外来干部和瑶族干部群众亲密团结,被亲切地称为“进山瑶”;1954年土地改革时,茶山瑶、坳瑶、花蓝瑶主动让出一部分水田,敲锣打鼓将田契送给附近的盘瑶和山子瑶;互助合作时期,各民族和瑶族各支系之间主动联合组织互助组、生产合作社及人民公社,在生产上互相协作,在生活上互相照顾,亲如一家;瑶族中贫困乡村较多,经过多年来党和政府扶贫政策照顾和各族人民从资金、人才、技术等方面的支援,全县农村已基本上解决温饱问题和扫除青壮年文盲问题,为各族人民致富奔小康打下了基础;各族群众都有权按照宪法和选举法的规定,选举自己的代表参政、议政,共同商讨国家大事和振兴金秀的大事。各族干部群众平等团结,共建美好瑶山,各民族之间从思想上形成了谁也离不开谁的牢固关系。

二

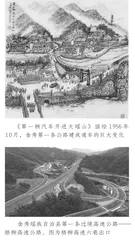

落后的交通和水电制约着金秀的发展。 1956年10月,大瑶山连接山外的第一条公路正式通车,拖拉机的轰鸣声和汽车的喇叭声打破了大瑶山千百年来的寂静,金秀沿河群众肩挑背扛赶桐木圩,外地干部跋山涉水、用箩筐挑着子女进山的历史宣告结束。历经70年的奋发图强,金秀从照明靠煤油灯到户户通电、村村通动力电,城乡面貌和群众生产生活条件发生了巨大变化。

翻开金秀交通建设示意图:一条条规划红线以县城为中心,穿山越岭,向内串联起三镇七乡,向外连接起桂林、柳州、贵港、梧州。从1956年金秀结束县城不通公路的历史到1992年县城至忠良公路的建成,标志着瑶山实现了乡乡通公路的目标;1994年,金秀头排二级过境公路的建成使用,结束了金秀无高等级公路的历史;1995年,金桐公路沥青路面的铺筑,使通往县城的公路实现了全线“黑色化”;2000年建成的北通道金秀至荔浦修仁公路,使县城的出口公路由建县时的1条增至4条,彻底改变了交通死角状况;2002年,金秀至头排二级公路的扩建通车,金秀主干线公路全部实现二级化。

交通兴,百业旺。为打破瓶颈,金秀大力实施“交通活县”战略,开始向穷山恶水宣战。从“十三五”至“十四五”中期,一批“四建一通”和“三项工程”等项目的完成,改善了金秀公路网络的“末梢神经”,全县10个乡(镇)、77个行政村全部实现通硬化路。高速公路从无到有,梧柳、贺巴2条高速公路(金秀段)、桐木经导江至武宣二级公路和G355蒙山至金秀二级公路相继通车,极大改善了瑶山的交通条件,为当地的经济社会快速发展提供了重要的支撑。至2022年底,金秀公路总里程1142.991公里,其中高速公路51.892公里、国道103.378公里、省道128.903公里、县道65.767公里、乡道179.925公里、村道613.126公里。曾经“出行靠脚掌,运输靠肩膀”的日子已成为历史,群众“出门硬化路,抬脚上客车”的梦想成为现实。

1949年以前,金秀电力和工业一片空白,照明用的是松明和火把。1957年冬,县内第一座水力发电站在县城建成,不仅使县城及附近几个村庄用上了照明电,同时为1958年建立的县农械厂、印刷厂、纺织器材厂等工业企业提供了能源保障。此后,各乡镇及各地农村陆续建立起本地的水电站,至1980年底,全县建有小水电站122座,装机124台,容量合计4268千瓦,全县所有的8个公社(镇)及34个大队、337个生产队都用上了电。

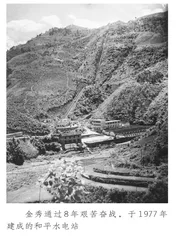

最值得金秀人民骄傲的是修建和平水电站,这是当年广西落差最高的水电站。1969年9月,全县成百上千的公社社员,一批又一批从各区各生产队来到林香界参加电站建设。在大会战期间,全县中小学教师和初中、高中学生响应号召参加劳动。和平水电站建设历时8年,1977年7月至1981年11月,1、2、3号机组先后安装发电,并于1980年8月与西津水电站并网,成为县内水力发电事业中的骨干企业。1987年9月,金秀在上级人民政府的大力支持下,投资950多万元,在和平水电站上游建设田村调节水库,使和平水电站年增发电量每小时1200千瓦以上,增长35%。

和平水电站的建成,不仅解决了县城机关和中小学校的用电问题,还为20世纪50年代后建立起来的农械厂、印刷厂、纺织器材厂等企业提供了电力保障,也确保了20世纪80年代后相继建成的香料厂、重晶石矿粉厂、纸浆厂、纸厂、化工厂、保健食品厂以及50多个乡镇企业的用电,形成了初具规模的工业体系。可以说,没有电力就没有金秀的工业。

1980年后,全县农村掀起大办小水电的热潮,家庭自办和联户办的小水电站星罗棋布,全县绝大部分农户都用上了电。1989年底,金秀水力发电装机达91116千瓦,用电户数占全县总户数的91%以上,当年人均用电量每小时151.08千瓦。当年12月,金秀成为全国第一批实现农村初级电气化县之一。

三

金秀教育事业得到了各级人民政府的高度重视。1949年以前,金秀仅有19所国民基础小学,中华人民共和国成立后,国家从外地抽调教师进山工作,金秀先后办起幼儿园、小学、初中、高中、师范、职业教育、成人教育等。2005年,金秀成为第十二批全国普及九年义务教育、扫除青壮年文盲县之一;2006年以来,金秀又实行高中教育免收学费。通过创办寄宿制民族班,发放助学金、奖学金、助学贷款等措施,帮助贫困生完成学业。2019年,金秀有各级各类学校155所,在校生23079人,九年义务教育巩固率达96.05%,高中阶段教育毛入学率达92.43%。2022年2月26日,金秀民族高中搬迁至桐木教育园区,4月19日,金秀民族中学搬入原金秀民族高中,实现县城初中、高中大搬迁,两校的校舍面积和建筑面积都翻了几番,为全县教育的持续快速发展提供了条件。

中华人民共和国成立以前,大瑶山内只有一两个医务所,疾病防疫为零,群众生病几乎是听天由命。据史料记载,1939年,金秀长二村流行天花,全村70多人有63人患病,死亡35人;1943年,大樟那婆村霍乱流行,死亡21人。1952年,平乐专属派来医务人员,建起金秀第一所卫生院,1956年设立防疫股。至20世纪80年代末,金秀有医疗机构17个,瑶山人民防病治病逐步得到保障。2021年,全县建有各级各类医疗卫生机构130个,卫生技术人员953人,执业医生323人,注册护士386人,床位数892张。医疗条件的不断改善、提高,造福了全县人民。

瑶族医药是大瑶山的一大特色。瑶医门诊部在1986年成立,2004年发展升格为县瑶医医院。21世纪以来,金秀大力发展林下中草药材种植,为瑶医药的发展提供保障,打造了一批瑶医药健康产业特色乡镇。2019年,中国民族卫生协会授予金秀“中国瑶医药之乡”称号。2020年11月19日,占地面积40多万平方米、总投资15.57亿元的广西金秀国际瑶医医院开工建设。金秀国际瑶医医院的建成必将推进瑶医药事业的快速发展,为人类的健康提供更多的保障。

中华人民共和国成立以前,金秀境内的商品经济极不发达,除山外汉族、壮族居住的桐木、三江、头排、七建等地有简易的圩场外,广大瑶族山区没有一个圩场。1952年冬,金秀开设民族贸易公司,在城乡经销手工业品、食品、民族工艺品等,并收购各类土特产品。1954年冬,金秀粮店(后改设县粮食局)设立,专门经营粮食,国家每年安排大量粮食,解决县内缺粮困难。1979年,随着商品流通体制的改革,个体商店如雨后春笋般兴起,由国营、集体、个体办的各种商店遍布金秀。1991年底,全县共有民族贸易零售机构1709个,从业人员2781人。1984年,全县共有12个圩场,基本满足了各地群众进行商品交换的需要。

在恢复和发展传统出口商品生产的同时,县外贸部门还开拓出口新品种,增加外汇收入。1991年,外贸出口商品收购总值达223万元,比1962年的10.24万元增长了37倍,出口创汇90万美元。

随着改革开放的不断深入和脱贫攻坚工作的步步推进,依靠便利的交通条件,金秀的营商环境不断改善,很多瑶胞大胆地走下山来,到县城和各乡镇开商店、办超市,到柳州、南宁和区外办公司土特产街、中草药街遍布各乡镇。如金秀镇共和村,有30多户人家在金秀县城开土特产商店,销售当地土特产品;仅有11户的古坪屯,就有半数人家下山开店经商。

四

金秀是广西海拔最高的县城,这里年平均气温17℃,被誉为“岭南避暑胜地”和“人世间之桃园仙国”。这里有潺潺流水、茵茵绿意与如梦如幻的云海晚霞,“城即是景,景筑成城”,是国家AAAA级的山水瑶城景区。近年来,金秀瑶族自治县秉承“绿水青山就是金山银山”的理念,把“生态立县,旅游强县”作为发展战略,重点打造“生态、民族、长寿”三大品牌,大力发展乡村旅游区、民俗旅游村(寨)、民宿旅游和特色农家乐,形成“百里瑶寨风情画廊”的全域旅游区,全县有国家AAAA级旅游景区6个、AAA级旅游景区1个,全国乡村旅游重点村3个,星级乡村旅游区5个,星级农家乐25家;率先在全区出台民宿建设、管理办法和奖励办法,鼓励发展民宿旅游,目前,旅游民宿有67家,其中星级瑶家民宿17家;大力培育旅游富民产业链,增强旅游硬实力。杜鹃花旅游文化节、瑶族盘王节等特色节庆活动的举办,使金秀旅游知名度和影响力不断扩大。2016年以来,全县累计接待游客3135.7万人次,实现旅游收入276.4亿元。

金秀坚持“生态立县”战略,一方面严格审核林地使用面积、控制林木采伐量,全面开展生态保护红线勘界定标,推进山水林田湖草生态保护修复试点,实施生物多样性保护工程;另一方面积极推进林长制试点,建立县、乡(镇)、村、屯四级林长制,组建管护队伍,生态创建工作成效显著,成功创建自治区级生态县,被誉为“中国天然氧吧”,获评“国家级县域重点生态功能区”“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。2021年,金秀瑶族自治县的森林覆盖率高达87.91%,稳居全区第一位。

金秀,一个从“分而治之”走向民族自治的山区县,一个从瑶壮汉民族矛盾纷争不断走向民族大团结、共同发展、共同繁荣的瑶族自治县,一个从贫穷落后逐步走向文明富强、繁花硕果的生态县,每一步,都是在中国共产党的指引下走过来的。

奋进新征程,扬帆再启航。金秀的各族儿女将全面贯彻落实中共二十大精神,牢记习近平总书记“向着第二个百年奋斗目标新征程迈进,一个民族也不能少,加油、努力,再长征”的重要嘱托,不断铸牢中华民族共同体意识,奋力建设生活富裕、团结和谐、开放文明、康养宜居的幸福新金秀,为建成社会主义现代化强国贡献金秀力量。文

(罗伟才:来宾市党史专家、金秀瑶族自治县退休干部)