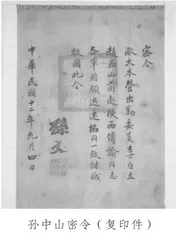

孙中山密令里的沉浮往事

作者: 郭松林一份见证陕西辛亥革命历史的孙中山手迹密令,2008年国家馆藏文物信息数据库建立时,在陕西省宝鸡市被发现。这封密令,为研究陕西辛亥革命的历史提供了极为珍贵的实物史料。

密令内容

经专家鉴定,该密令系孙中山(孙文)亲笔墨迹,现为国家一级文物。

这封密令,长26.5厘米,宽18.5厘米,以白绫作底,为毛笔书楷体竖幅,共计7行53个字。主要内容是,孙中山派遣大本营出勤委员李自立和赵西山去陕西传谕各军,共同举兵,讨伐国贼。其上盖有“孙文”和“中华民国陆海军大元帅”字样的朱印。落款时间是民国十二年(1923年)九月四日。

这封签发于1923年的密令,几十年来一直藏在赵西山之女赵玉华凤县家中存放鞋样的匣子里,秘不示人。直到1980年,70多岁的赵玉华将其捐献给凤县文化馆。凤县地处秦岭深处的嘉陵江上游。1981年,由于一场百年不遇的特大水灾,嘉陵江水暴涨,凤县文化馆遭水浸,导致密令虽经抢救不致被毁,但还是留下了洪水浸淫的痕迹。后来,为保证馆藏珍贵文物的绝对安全,按上级文物管理部门文物管理规定,宝鸡市发文要求各县区文物管理单位,凡不具备保管条件的珍贵藏品,都要送到宝鸡市博物馆(今宝鸡青铜器博物院)库房保管。于是,这份由凤县文化馆保管的孙中山密令原件,被送到宝鸡市博物馆。

这封密令上的“中华民国陆海军大元帅”印章,现珍藏于上海宋庆龄故居纪念馆。印章为青田石质,高13.4厘米,印面呈7.5厘米×7.5厘米的正方形,阔边,朱文,篆体字,无边款。

孙中山大元帅府纪念馆陈列的《帅府百年》展陈资料显示,1923年2月,在革命军驱逐陈炯明叛军之后,孙中山回到广州,第二次在广州组建政府。3月2日,孙中山在广州东郊农业试验场成立陆海军大元帅大本营,以“中华民国陆海军大元帅”的名义发布各种政令,统帅各军。

已发现的大本营秘书处编制发行的《陆海军大元帅大本营公报》(以下简称《公报》)所载孙中山发布的各种政令,证明此印是从1924年1月2日开始启用的。但从这封密令的落款时间看,“中华民国陆海军大元帅”印章的启用时间比《公报》记载的要早4个月,为研究辛亥革命历史提供了实物依据。

李自立其人其事

李自立(1887—1947),陕西省镇巴县简池坝人。《镇巴县志·人物传》记载,李自立出生于名门望族,性情豪放,颇有胆识,善于言谈,不拘小节。他从小便有远大志向,不愿无所事事,终老故乡;青年时出外读书,在西安考入陕西陆军小学堂,后因言论过激,有革命党嫌疑而被校方除名,遂转考省农校。

清光绪三十年(1904年),因学业优异,李自立以官派生被选派赴日留学。在日本期间,李自立结识了湖南留学生黄兴,二人志同道合,遂为好友。在黄兴“习武救吾中华”的建议下,李自立随黄兴入日本士官学校学习,继而参加同盟会。为发动反清武装起义,黄兴在士官学校的留日学生中暗中邀约一批坚定分子,组建“丈夫团”,为将要进行的反清武装斗争准备力量。李自立被发展到团体中,并成为中坚力量。

1911年10月,武昌首义后,李自立响应同盟会号召,由日本返回家乡,恰逢辛亥革命在陕西方兴未艾之时。10月22日,西安起义,陕西光复,拉开北方各省起义的序幕。起义后的陕西军政府在军械、粮饷极端困难的条件下,在东线的潼关、华阴一带和西线的长武、彬县、乾县一带,与清军进行殊死拼杀,牵制清军大量兵力,减轻了南方革命军的压力。同时,应山西革命军之请,陕西军政府派军队东渡黄河,攻下晋南重镇运城,支援山西革命,得到孙中山的高度赞誉。

10月24日,陕西秦陇复汉军(陕西辛亥革命起义部队)都督府成立,推举张凤翙为大统领。因各县混乱,张凤翙分派西安各校学生回县倡办民团,恢复秩序。凤翔为西安西大门,为防备甘肃清军侵犯陕西,从日本归来的李自立即奉大统领之令,带领陕西省优级师范生、凤翔人王肇基和清秀才高丹桂等,前去凤翔,倡办凤翔民团。

11月初,陕甘总督长庚等人在清政府和袁世凯的唆使下,合谋大举进攻陕西。甘肃清军东出,分南北两路,北路攻打乾县,南路攻打凤翔。南路由固原提督张行志和回军统领崔正午率领,兵分两路直逼凤翔。兵力计有马步16营,不下1.2万人。时秦陇复汉军副统领万炳南率新编民军2500人赶来凤翔增援,抵御清军进犯。民军及凤翔民团虽势单力薄,火器偏少,只有300多支毛瑟枪和曼利夏枪,多为长矛马刀之类,但民兵抗击清廷的意志坚定,在城外西北方面,先后与清军进行了20多次大小战斗,清军攻城10多次,均未得逞。凤翔守城一战,解除了西安民军政府的西顾之忧,提振了北路张云山民军据守乾县的士气,对陕西辛亥革命的最终胜利,实有盖世之功。

1912年3月,李自立离开凤翔民团,在民军万炳南部任参议,与参谋长陈素子一起为万炳南出计献策,训练民军,深受万炳南器重。

1913年3月,袁世凯下令将陕西已扩至33个标、19个独立营的秦陇复汉军缩编为2个师4个旅,任命张云山为师长,万炳南为旅长。作为秦陇复汉军副统领的万炳南对此愤愤不平,公开发泄不满,其部下也扬言此举不合规矩,要求“提纲振纪”。为整饬军纪,张凤翙以抗命拒受改编罪,于4月13日乘万炳南到机器局领取装备时,将其枪杀。此后,李自立离开万旅。

1917年,反对段祺瑞政府和陕西督军陈树藩的陕西靖国军成立,陕西省三原县人于右任应邀由上海返回陕西出任靖国军总司令。不久,李自立在设于三原县的靖国军总司令部出任高级参议。此时,陈树藩面对靖国军的崛起,力不能胜,遂向北洋政府段祺瑞求援。北洋政府以奉军师长许兰洲为援陕总司令,率领奉直军2万多人进入陕西。陕西一时间成为南北双方角力的主战场。

1922年,李自立与本省凤县人赵西山奉于右任之命,赴广州觐谒孙中山,报告陕西革命战争情形,并献西北军事善后之策。孙中山即委任李自立和赵西山为中华民国陆海军大元帅大本营出勤委员,暂在元帅府听从调遣。

1923年9月4日,在广东石龙,孙中山授予李自立、赵西山密令:“派大本营出勤委员李自立、赵西山前赴陕西,传谕同志各军将领,迅速协同一致,讨贼救国。”李自立、赵西山持此密令联络豫直各省同志,遍历关内外诸军,宣达孙中山的国事主张。李自立在讨伐军阀、统一民国方面颇多建树,授陆军中将衔,后随军北伐,多在总部出谋划策,未在一线领兵作战。

1927年蒋介石发动“四一二”反革命政变后,李自立认为蒋介石背叛孙中山,称蒋介石为“蒋皇帝”,表示鄙夷,因而备受冷落排斥,虽有陆军中将衔,却无丝毫实权,遂愤而退出军政界,寓居西安。

抗日战争期间,李自立以辛亥革命元老身份奔走呼号,动员全民抗战。其间,昔日日本士官学校日籍同学、侵华日军少将曾派人与其联系合作,被李自立叱责,可见其中国军人的民族节操。

抗日战争胜利后,李自立在沈阳杜聿明部出任幕僚。1947年4月28日,李自立病故,享年60岁。杜聿明念及乡情,又感念李自立为陕西辛亥革命元老,遂就地选址安葬。因战乱,其墓地已无从查找。

同年6月16日,镇巴县参议会议案称,李自立为国忘家,两袖清风,无产无嗣,身后萧条,其遗孀困居西安,生活清苦,尚需政府抚恤救济。镇巴县政府遂派人员携救济金若干,赴西安看望其遗孀。与此同时,镇巴县各界名流在县城召开李自立先生追忆会,回顾李自立一生的革命岁月。

赵西山其人其事

赵西山(1891—1936),陕西省凤县唐藏乡人,自幼勤于读书,发愤考取功名,为清末庠生(即秀才)。

民国初年,秦岭山中匪患猖獗,打家劫舍,民不聊生。赵西山动员乡民创办民团,抵御土匪和盗贼,从此土匪不敢扰乱乡民。后赵西山被举荐在县署任职,因秉性耿直,顶撞县知事被革职,愤然远走外省。为推翻清王朝,赵西山加入同盟会,其间,为“驱除鞑虏,恢复中华”,奔走于粤、陇、蜀、京、沪各地,联结志士,宣传革命。

1922年,赵西山和李自立奉陕西靖国军总司令于右任之命,赴广州觐谒孙中山,后被委任为大本营出勤委员。

1923年9月4日,赵西山和李自立被孙中山授予密令,联络豫直各省同志。赵西山专赴榆林,面见陕北镇守使井岳秀及撤至榆林的陕西靖国军第三路司令杨虎城等陕籍将领,出示密令,宣达孙中山对于国事的主张,筹商大举。

1924年秋,赵西山持陕西靖国军胡景翼、孙岳密函赴广州,觐谒孙中山,请示到早日起兵机宜后,日夜兼程,北返陕西。

同年10月22日,冯玉祥、胡景翼、孙岳在北京发动政变,囚禁中华民国大总统曹锟,驱走直军总司令吴佩孚,联名通电,恭迎孙中山北上主持国事。政变后,冯玉祥即在北京北苑主持召开军事政治会议,决定整合参加北京政变的部队为中华民国国民军,胡景翼领导的原陕西靖国军更名为国民军第二军并进驻河南。之后,赵西山应胡景翼之请,再次偕同国民军第二军代表寇遐觐谒孙中山于天津。孙中山对赵西山的勤奋工作给予大总统嘉奖令,以资鼓励。

1925年3月12日,北上和谈的孙中山于北京病逝,赵西山参加守灵。之后,赵西山赴豫任河南督署参议,因政见不合,不久离职,返回陕西。

1927年,赵西山随于右任出师郑州,参加北伐。国民政府定都南京后,赵西山出任国民党中央党史史料编纂委员会采访委员。

1936年,赵西山在西安寓所病故,其灵柩1947年葬于凤县凤凰山脚下。文