民族优秀传统文化及产业发展

作者: 武延福

文章详述了甘肃省天祝县民族优秀传统文化产业巨大的发展潜力和价值,阐明了天祝县民族传统文化及产业发展存在的问题,对民族传统文化及产业下一步发展提出了对策建议。

党的二十大就“繁荣发展文化事业和文化产业”做出部署安排,为做好新时代文化工作提供了根本遵循、指明了前进方向。天祝县民族舞蹈、绘画、音乐和手工艺制作等传统文化艺术不仅展示了本地区民族文化的独特魅力,以此诞生的文化产业不断成为经济发展的重要支柱,在文旅市场展现出广阔发展前景,对维护和传承民族地区文化认同、社会稳定和可持续发展起到了重要作用。

天祝县民族优秀传统文化及产业现状

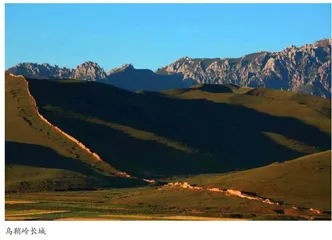

境内历史遗址众多,包括栗家庄汉墓葬、祁连吐谷浑墓葬、松山古城、乌鞘岭长城、青铜牦牛和藏传佛教格鲁派14寺院等,这些历史遗迹见证了天祝县丰富的历史文化。

天祝县是一个以汉、藏、土、回、蒙古等为主体的多民族聚居县,形成了独具特色的多民族文化景观,天堂寺藏戏、二月二和六月六赛马、土族花儿、文化春节、全民健身大拜年、桑吉曼拉文化艺术节、民族民间文艺汇演等均是独具特色的民族文化活动,这些民族传统文化资源都是天祝县重要的文化名片。

民族的多样性为天祝县发展民族优秀传统文化产业提供了宝贵资源,传统手工艺包含了多种类型。如华锐藏族服饰、堆绣、唐卡、青稞酒、手工泥塑等。这些传统手工艺的发展历史悠久,技艺精湛,富有地方特色。近年来,伴随文旅产业的不断繁荣发展,再加上部分手工艺艺人的自主营销,给传统手工艺带来新的发展机遇。由此诞生了华锐藏族和土族服饰制作、绣坊、唐卡画院、华锐藏族酒酿制技艺、土族酩旒子酒酿制技艺、陈立鹏雕塑艺术有限公司等文创企业。

土族《格萨尔》、华锐藏族民歌、华锐藏族锅庄舞、则柔、土族花儿等各类表演艺术,将极富民族历史文化特色的说唱、表演等艺术与音乐、舞蹈等具体的艺术形式融合在一起加以展现,体现本地区人民的独特精神和价值观。这种传统文化表演艺术独特的传承与创新发展,使得本地区各民族人民对自己的文化遗产更加自豪和自信。

通过多年的挖掘整理,截至2022年年底,全县共有非遗项目45项,共有代表性传承人114人,项目类别为9大类。分别是民间文学,传统音乐,传统舞蹈,曲艺,传统体育、游艺与杂技,传统美术,传统技艺,传统医药,民俗。其中国家级3项:天祝土族格萨尔、华锐藏族民歌、藏族唐卡(天祝唐卡),共有代表性传承人30人;省级项目6项:天祝土族安召、华锐则柔、华锐藏医藏药、华锐藏族服饰制作技艺、天祝土族盘绣、华锐藏族婚俗,共有代表性传承人70人;市级项目18项,共有代表性传承人9人;县级项目18项,共有代表性传承人5人。

民族传统文化及产业发展存在的问题

民族传统文化包括民族节庆、民间手工艺、婚丧习俗、宗教习俗、民族服饰等,文化产业包括旅游、教育、体育、加工、设计等。调查发现,通过文化产业呈现的民族传统文化极为鲜见,很多村镇社区将民族文化及产业发展主观划归文旅部门或是民宗部门,与地方关系不大,导致民族传统文化产业成了文化部门的单打独斗,对文化及产业的认识不足,措施乏力。

文化产业发展规模较小,产业化程度较低,未能将一些优质民族传统文化资源转化为产业,或转化后未能实现创新性提升,产业发展模式粗放,实力弱。以非物质文化遗产中的藏族服饰为例,藏族服饰因其男装的雄健豪放女装的典雅潇洒获得很多人的青睐,技艺传承人徐英、师延玲等人也曾多次荣获省市奖项,但至今还停留在制作工艺比较简单、质量不稳定的个体或家庭生产阶段,生产加工中未能实现传统手工技艺与现代科技、工艺装备的有效融合,无法与市场上的同类产品形成竞争优势。另外,在市场营销中,缺乏代表性的知名品牌,生产规模和能力、市场占比等都较低。观念滞后,缺乏创新意识。天祝县大部分民族传统文化产业尚处在待开发阶段,很多传承人和专业从业人员缺乏现代市场竞争意识和文化创意的开发提升。面对天祝县众多的文化遗迹、丰富的民族传统文化资源、精致的手工艺和民族表演艺术等民族特色文化,没有开发出相应的具有深厚民族文化底蕴的文创产品。

天祝县有丰富的旅游资源,但传统文化在当地旅游中的作用发挥不够突出,与旅游业融合发展衔接不够,融合发展上还有一定差距。能代表本地民族传统文化的重大特色旅游产业不突出,像冰沟河一样,能突出地方特色的典型旅游重点项目不多。乡村文化设施建设、氛围营造、活动开展等方面缺乏有效协调机制,存在多头管理、职能交叉、旅游资源条块分割的问题。传统文化产业结构单一,传统文化旅游产业链拓展延伸力度不够,尚未形成传统文化产业与旅游业融合发展的合力,生态观光旅游向休闲度假旅游方向发展的力度不足,以旅游促发展的作用发挥不明显。传统文化旅游产品的创新还不够完善。还没有做到将文化、科技、体育、休闲、探险、体验、度假、影视拍摄等旅游产品与传统文化的深度融合,适合游客参与、体验、娱乐的旅游产品开发不足,适合普通游客的群体性旅游互动项目和特色餐饮品牌不多,旅游文创商品的设计、开发和销售还十分薄弱,旅游业综合经济效益还有待提高。

民族特色文化遗产的保护和传承存在短板,受现代文化形式的冲击和传统观念的变迁,年轻一代对传统文化的兴趣逐渐减弱,许多传统文化逐渐被淡忘消失,传统文化艺术的传承面临着严峻挑战。传统文化艺术的传承环境和传承平台相对薄弱,缺乏有效的机制和资源、资金支持。传统文化艺术的传承方式、技艺传递和培训机制存在问题,难以满足现代社会对人才培养的需求。传统的文化艺术产品缺乏升级提质的平台,形成具有影响力的产业之路还很难。外部文化冲击和跨界艺术的兴起也对传统文化艺术传承产生了冲击和替代。调查发现,现从事泥塑手工艺创作、天祝土族格萨尔、华锐藏族民歌,大多从小跟随长辈学艺,文化程度普遍偏低,年龄普遍较高,后备力量严重不足。

支持和保障力度不够,缺乏统筹协调的工作机制。文化产业发展涉及部门多,包括宣传、发改、文旅、统战、商务、财政、税务等,由于部门之间职能分散缺乏协调配合,没有形成同题共答。资金支持力度小 。除了纳入国家“非遗”名录的保护性传承经费外,对其他传统文化的资金扶持力度不大,像张延棋的手工泥塑等一些非物质文化因缺乏运转资金和场地而濒临失传。扶持政策缺“干货”。天祝县民族特色文化产业的经营主体大多是小微企业和个体户,对小微企业缺乏产业化开发的政策、资金和技术扶持。

民族传统文化及产业发展对策及建议

建议政府提高民族地区传统文化及产业发展基金的预算。加大对优秀非遗传承人表彰奖励力度,鼓励非遗传承人和手工艺大师带徒传艺,新培养市级、省级、国家级非遗项目传承人或手工艺师,分别一次性给予相应的资金奖励,同时每年给予非遗传承人专项补助。加大对民族传统文化产业的财政扶持力度,建立健全民族传统文化产业发展财政资金投入稳定增长机制,设立民族传统文化产业发展基金,用于民族传统文化艺术的创作、表演等的奖励。各相关部门要树立民族传统文化发展意识,增强文化自觉和文化自信,把民族传统文化产业作为未来天祝经济社会发展的支柱产业之一,谋划推进,努力整合资源,形成民族传统文化产业发展与相关产业资源融合发展合力。另外,要进一步规范民族传统文化产业发展,加强文化产业市场监管,规范文化产业诚信体系建设,加强文化产业创新机制建设等。

当前,传统文化产业与现代产业融合发展是天祝县文化产业转型升级的必由之路。加强文化产业的教育培训与人才培养。加大对传统文化产业相关专业人才培养的支持力度,通过与省内外高校及院系建立合作机制,借鉴人才教育模式,建立一套适合本地区的人才培训体系。为传统文化从业人员提供更高质量的培训,帮助他们了解现代经济市场的需求与趋势,提高其创新能力,培养出具有传统文化传承与经营经验的复合型人才,为传统文化产业的转型升级提供专业人才支持。充分发挥现代科技的作用。科技赋能传统文化产业,可以为传统文化产业的数字化、智能化、智慧化升级改造提供有力支持,可以为传统文化产品的再创造和再生产提供更多的可能性。同时,适应现代科技创新的发展模式,探索与开发新的文化产业经营模式,更好地将传统文化产业与现代化产业融合发展。积极推动数字文化与传统文化的融合,打造一些数字化的文创产品。例如,深入挖掘传统文化的内涵,加大网络、APP、抖音等数字化手段向外推广的力度,提高传统文化的传播力和影响力。在数字化时代,这些数字化的文创产品对于传统文化的传承和弘扬具有十分重要的意义。鼓励民间文化创意产业的发展。应将发展民间文化创意产业列为重要任务,鼓励民间文化创意产业的发展。通过传统文化艺术的创新,打造一批具有地方特色和文化内涵的旅游产品品牌,吸引游客消费。例如,华藏镇以岔口驿马文化为民间文化创意,形成“赛马大会+马培育饲养观光+骑马体验+马雕塑艺术产业展览展销”等一体化发展模式,拓展民间文化创意产业链。

加大民族优秀传统文化产业与旅游业创新融合,将民族传统文化+产业+旅游业相结合,打造“文旅融合”的特色产品。天祝县独具特色的少数民族传统文化和自然风景资源,是本地旅游业的重要支柱。可以利用桑吉曼拉文化艺术节、民族民间文艺汇演、传统赛马大会等活动,将藏族服饰、藏族婚俗、土族婚俗、藏族传统舞蹈表演、手工艺品制作展览、华锐藏族民歌演唱等与旅游紧密结合,引导农牧民主动升级延伸文化旅游产业链,推广民族传统精品美食和各类亲近自然的体验项目,进一步提升旅游业的吸引力和竞争力,吸引外地游客,逐步由观光旅游向度假旅游过渡。这些独特的传统文化活动和产品能更广泛地为游客提供展示和体验藏族文化的机会,丰富文旅产品的内涵,极大地吸引游客的关注,推动旅游业快速发展和经济增长。

丰富的民族传统文化艺术作为民族地区宝贵的文化遗产,应当得到充分传承和发展。通过举办各种形式的文化活动和节庆,广泛宣传和推广传统文化。例如,每年的藏历新年、全民健身大拜年活动,桑吉曼拉文化艺术节、二月二和六月六传统赛马大会、土族花儿会等独具特色的民族文化活动期间,举办各类传统舞蹈(则柔、锅庄舞)、华锐民歌演唱、民族服饰展示等非遗表演,吸引观众和游客,提升藏族传统艺术的知名度。另外,借助县融媒体中心、公众号、抖音、快手等新媒体平台宣传报道,强化舆论宣传,形成主题鲜明、形式多样的传统文化保护宣传氛围。利用中国旅游日、文化和自然遗产日举办展演展示活动,广泛宣传文化艺术的传承保护工作。注重培养年轻一代的传统文化艺术人才。充分发挥乡镇文化站的基层文化主阵地作用,通过天堂镇、抓喜秀龙镇、松山镇等地的“华锐藏族民歌传承演习所”“华锐唐卡艺术传习所”“华锐则柔传习所”“华锐藏族服饰制作技艺传习所”“华锐藏医藏药传习所”等非遗传习所,以及省级非遗工坊,推动传统文化保护传承、推动就业增收,巩固拓展脱贫攻坚成果、促进乡风文明。还可依托富源西北山水写生基地,邀请一些著名的传统艺术家来传授技艺,对现有文艺新人加强培训,使传统文化艺术得以传承和创新发展。将传统文化艺术与现代科技相结合,实现传统艺术的创新发展。通过创新,使传统文化艺术更具时代感,吸引更多年轻人的关注和参与。例如,国家非物质文化遗产天祝唐卡传习基地的更登加木措老师,在创新传统唐卡绘画技巧的同时,尝试将其运用到新产品开发中,创造出了独具特色的藏式壁纸、藏式房门等专利作品。另外,一些传统音乐家也尝试与现代音乐家合作,将传统乐器与电子音乐相结合,创作出了融合传统和现代元素的音乐作品。这种创新方式不仅使传统文化艺术更具时代感,也吸引了更多年轻人的关注和参与。

(作者单位:中共天祝县委党校)