高平市早期不厦两头造建筑中的移柱减柱造

作者: 郭海燕

文章选取山西省高平市金元时期不厦两头造古建筑作为样本,统计高平在金元时期的移柱减柱造情况,并通过具体案例,归纳出高平地区金元时期古建筑移柱减柱造类型,以及因移柱减柱而造成相应梁枋的结构变化。

山西省高平市为古建筑遗存集中区域,至今还保存着众多的宋金元古建筑。高平地区遗留下来的元以前(包含元)的古建筑只包含厦两头造和不厦两头造两种形式。其中厦两头造建筑大多为面阔三间的小殿,梁柱的结构方式也大多采用六架椽屋四椽栿对前/后乳栿用三柱的做法,在柱网中减去前檐内柱或后檐内柱。这是《营造法式》中的单槽固有的减柱做法,不统计在文章所描述的减柱造之内。移柱减柱造肇始于辽宋,盛行于金元。高平地区遗留下来的宋代建筑中尚未发现采用移柱减柱造的案例,文章选取高平市金元时期26座不厦两头造建筑作为样本进行移柱减柱造的分析统计。

高平市遗留金元不厦两头造概况

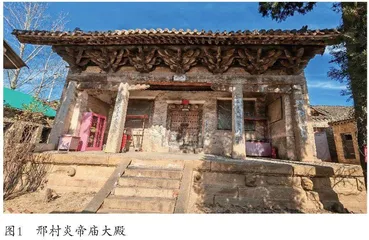

首先按照选取样本的开间数进行分类。一是面阔三间的15座:金代建筑有开化寺观音阁、河西三嵕庙大殿、府底玉皇庙大殿、南庄玉皇庙大殿(金大安二年,公元1210年)、古寨花石柱庙大殿(金泰和七年,公元1207年);元代建筑有团西炎帝庙大殿、中庄姬氏民居正房(至元三十一年,公元1294年)、西窑头姬氏民居正房、南杨贾氏民居正房、邢村二郎庙大殿、南朱庄文庙大成殿、秦庄玉皇庙大殿、邢村炎帝庙大殿、河西玉皇庙大殿、万寿宫祠堂(公元1240年)。其中采用移柱造的有7座,占比为47%。分别是开化寺观音阁、河西三嵕庙正殿、万寿宫祠堂、邢村二郎庙大殿、秦庄玉皇庙大殿、邢村炎帝庙大殿和河西玉皇庙大殿。二是面阔五间的10座:瑞云观的前殿和后殿(外部被人为改造过)、石末宣圣庙大成殿(大德八年,公元1304年)、良户玉虚观后殿、建南济渎庙大殿、金峰寺雷音殿(元统二年,公元1334年)、建南文庙大成殿、大周汤王庙成汤殿、王降洞真观正殿、双泉迎神馆正殿。采用移柱减柱造的有5座,占比50%。汤王庙大殿、双泉迎神馆大殿和宣圣庙大成殿同时使用减柱造和移柱造。瑞云观后殿采用减柱造,金峰寺雷音殿采用移柱造。三是面阔七间的1座:建北文庙大成殿。它是高平地区遗留下来的体量最大的金元单体建筑,未采用移柱减柱造。但在与高平市接界的泽州有座大阳汤帝庙成汤殿,是明为面阔三间实为七间的不厦两头造建筑,在前檐和后檐内柱仅保留四根柱子,却有八架梁缝,把移柱减柱造运用到了极致。

其次按照木构架进行分类。一是八架椽屋3座:建北文庙大成殿和金峰寺雷音殿,木构架为八架椽屋前后乳栿用四柱。团西炎帝庙面阔三间,明间梁架采用通檐八椽栿用三柱,山面则用六椽栿对乳栿用三柱。二是四架椽屋1座:南朱庄文庙,梁架结构为四椽栿通搭前后檐。三是五架椽屋2座:瑞云观前殿为五椽栿通搭前后檐,邢村二郎庙正殿为四椽栿前出劄牵用三柱。四是六架椽屋20座。文章分析的移柱减

柱造案例,除金峰寺雷音殿和现存二郎庙正殿外,其余均在六架椽屋类里。王降洞真观大殿和良户玉虚观后殿为六椽栿通达前后檐用二柱,双泉迎神馆大殿为六架椽屋五椽栿对劄牵用三柱,其余皆为六架椽屋四椽栿对乳栿用三柱的木架构。在《营造法式》一书中,厅堂式的六架椽

屋木构架有三种:六架椽乳栿对四椽栿用三柱、六架椽分心用三柱和六架椽前后乳栿劄牵用四柱。文章中的六架椽屋以这三种木构架为标准,不同的木构架形式视为因移柱减柱造成的相应梁架结构变化。

在高平地区遗留下来的26座金元时期不厦两头造建筑中,采用移柱减柱造的建筑有12座,占比为46%。其中金代单体建筑有5座,采取移柱减柱造的有2座。元单体建筑20座,有10座运用了移柱减柱造。这从侧面反映出从金至元高平地区移柱减柱造的盛行情况。

面阔方向上的移柱造

前廊移柱造。高平地区现遗存面阔三间金元古建筑在前廊使用移柱造较为常见。15座里有7座使用移柱造,且均为前廊移柱造。万寿宫祠堂为元代建筑(不包含清代在前檐加的面阔五间的歇山顶部分)面阔三间,进深六椽。前檐两平柱各向次间平移了1.5米,当心间面宽达到6米,空间变为一个大间,次间面宽仅为1.5米。大额枋没有通檐,只贯通当心间出平柱,木板代替不足部分,插在角柱中。平柱低于角柱,大额直接架在其上。绰幕枋自角柱出穿过平柱作蝉肚式承大额枋。

府底玉皇庙正殿、古寨花石柱庙正殿、团西炎帝庙正殿、南朱庄文庙正殿也均为面阔三间的小殿,虽然没有采用移柱造,但在前檐也采用了大额造的方法。在一定程度上说明了大额造在当时不仅仅是因柱子的变化而相应作出的一种结构调整,而是已成为一种流行的固定建筑式样。

内柱移柱造。金峰寺雷音殿面阔五间,进深八椽,在前檐内柱上采用移柱造。次间两内柱向明间方向位移0.4米。相应地采用大内额来承接与柱子错开的次间梁缝。

这种檐柱或者内柱偏离《营造法式》中标准的柱网位置,虽然空间使用上更加灵活,却造成柱子与其上对应梁缝的错位。为解决这个问题,采用了直径较大的通檐或分段式大额枋(包含檐额和内额)来承接梁架的重量,并在其下使用绰幕枋来进一步减少梁架跨度大造成的下沉的剪力。

进深方向的移柱造

在高平地区现存元以前的古建筑中仅有双泉迎神馆大殿在进深方向采取移柱造。双泉迎神馆大殿面阔三间(明三暗五),明间宽5.7米,次间宽4.5米,通面阔14.7米。进深六椽,通进深7.5米。采用单槽柱网,共用柱14根,前檐4根,后檐内柱4根,后檐6根。除了在面阔方向的前檐和内柱采用减柱移柱外,在进深方向上也采用移柱造。把4根后檐内柱(包含山柱),整体向后移动一架椽的距离。木构架也由《营造法式》中标准的四椽栿对乳栿用三柱变为五椽栿后压劄牵用三柱。这种五椽栿压后劄牵的梁架结构在高平地区现存元以前的古建筑中仅此一例。

移柱减柱造

在高平地区现存的金元建筑中,仅有石末宣圣庙大成殿、大周汤王庙大殿和双泉迎神馆大殿同时采用移柱减柱造。

石末宣圣庙大成殿,柱网用柱14根,前檐4根,后檐内柱4根,后檐6根。梁架采用四椽栿压后乳栿用三柱。在前檐采用移柱减柱造,减去了次间的两根柱子,两平柱向次间各位移1.54米。本来面阔五间变为三间,当心间面宽为6.76米,次间4.62米。前檐西平柱柱径0.6米,东平柱柱径0.66米。直径0.64米的三段式大额枋直接架在柱子上,两端出角柱。绰幕枋端部与大额枋齐平,穿过角柱延伸出平柱,长达6.5米。

汤王庙成汤殿前檐采用移柱减柱造,减去了当心间的两根柱子,次间檐柱向中间稍有偏移,呈现出面阔三间实为五间的建筑式样。当心间面宽更是达到8.6米,次间面宽3.05米,使信众有了较大的祭拜空间。采用直径0.56米,长11.2米通长大额枋贯通,大额枋两端长度不足部分用木板代替插入角柱,下用蝉肚绰幕枋减少剪力。大额枋为弯曲的自然原木。两平柱直径达到0.58米。后檐内柱也同样采用移柱减柱造,当心间的两根柱子向次间移动,减去次间柱子。当心间面宽达到6.92米,便于塑像的摆放。后檐两根内柱直径为0.54米和0.5米,同时也采用了大内额和绰幕枋的构造方法。

双泉迎神馆大殿前檐和后檐内柱也同时采用移柱减柱造。当心间的前檐柱和后檐内柱均向次间偏移,减去了次间的柱子,形成明三暗五的格局。除梢间的梁缝外,当心间和次间的梁缝皆与下面的柱子错开,不在一条垂直的直线上。梁架的重量通过斗栱,传递到柱子支撑的大额上。前檐采用三段式大额枋,后檐内柱位置则采用通长15米的大内额。内柱直径也达到0.74米,一根通长绰幕枋贯通两内柱向次间方向伸出作蝉肚状,两内柱上作半栱(向明间方向)托绰幕枋。

减柱造

石末宣圣庙大成殿后檐内柱采用减柱造,减去了次间的两根柱子。木构架为前四椽栿压后乳栿用三柱,次间内柱梁架缝下坐铺作落在内额上,其下没有柱子支撑。内额为三段式,当心间采用长3.68米的月梁式,次间采用直径0.5米,长6.16米的圆木内额。当心间设半栱承月梁式内额。半栱出平柱向次间方向伸出1.5米长的蝉肚式绰幕。

瑞云观后殿,为金代建筑。面阔五间,进深六椽。共用柱14根,前后檐各用柱六根,前檐内柱两根,减去了当心间的两根柱子。此建筑虽然内柱采用了减柱造,但并未采取大额造方法,而是通过变化梁架结构来应对。在次间有内柱的地方用后四椽栿压前乳栿用三柱,四椽栿和乳栿相交处下立柱子支撑。当心间减去内柱的地方则采取六椽栿通搭前后檐的梁架结构,当心间梁架全部重力都靠前后檐柱支撑。

良户玉虚观后殿和王降洞真观正殿木架构为六椽栿通搭前后檐用两柱,《营造法式》中厅堂木构架模式中没有这种木构架,在文章中也不算作减柱造。

移柱减柱造在金元建筑中应用很普遍。三间建筑,是在前廊位置上采取移柱造。面阔五间的建筑给匠人提供了更多的创造空间,有同时采用减柱移柱的,也有只选其一的。移柱减柱造的使用源于扩大建筑空间的实际需求,在前廊、前檐减柱移柱是为了给信众提供更宽敞的祭拜空间。而在内柱的位置采用减柱移柱,大多是为了更合理地安置神像。

移柱减柱造,使建筑空间不再囿于柱子与柱子形成的间的约束,而是随其使用功能灵活地调整空间的大小。移动或减少柱子必然造成梁架下受力不均的情况,那就需要在梁枋柱上作出调整以应对这一变化。首先是加粗柱子本身来加大承力度,其次是采用大额枋、绰幕枋等手法来承接梁架,最后是采用改变梁架结构的方式。移柱减柱造是我国古建筑营造追求空间开阔的创新之举,虽有个别建筑出现后人支护新柱子承重的现象,但多数建筑还是经受住了时间的考验,至今屹立不倒。