基于文化+视野下的乡村传统文化传承发展思考

作者: 王俊

以乡村振兴为契机,基于文化特色与优势,以青岛为例结合乡村传统文化传承发展现状,以“两点一处”为指导思想形成挖特点、抓重点和落实处与“文化+”多模式有效融合,确保传承与创新工作落地生根、可持续发展、共同受益,为推动青岛乡村传统文化振兴与创新发展工作提供理论支撑。

乡村振兴战略是新时代“三农”工作的总抓手,乡村传统文化是乡村振兴的有效驱动。乡村地区作为传统文化的发源地,青岛乡村传统文化的传承发展是乡村振兴攻势作战的强劲羽翼。为了打赢“乡村文化兴盛攻坚战”,结合青岛乡村地区实际发展情况,基于“文化+”视野,研究青岛乡村传统文化体系与传承的多模式发展,有助于加强青岛乡村文化自觉与文化自信。中共青岛市委办公厅、青岛市人民政府办公厅发布关于印发《青岛市传承发展中华优秀传统文化工作方案》的通知,在传统文化研究与推广过程中,提到了要推动优秀传统文化进乡村和进社区[1]。

青岛乡村传统文化传承发展存在的问题

在传承观念上,存在对自己的乡村文化遗产和特色传统不够重视,导致自身真正具有特色的文化被忽略;盲目模仿其他乡村传统文化的建设方案,刻板复制不适合自己的模式,丢失了真正具有特色的内容等问题。在传承过程中,部分地区村民(手艺人、传承人、管理人)的文化传承责任与文化自觉意识薄弱,文化认同断层,表现形式、宣传手段存在单一且碎片化的现象,未能实现其文化价值。

在传承方式上,青岛乡村传统文化未能充分利用现代媒体,浪费了互联网科技提供的先进宣传方式;有的乡村能够根据不同时期不同历史背景拟定相应的主题,利用媒体进行设计与传播,而个别艺术形式却一直按照传统的宣传方式进行传播,不仅不能活化传统文化,反而会让有些艺术形式失去“新鲜感”。

在传承平台上,缺乏切实有效建设完善的交流平台;缺乏具备特殊技艺的人才队伍;当地村民、年轻人、专家、特色人才和游客之间缺乏互动,游客不能与相关的手艺人与专家直接交流;想要寻找某乡村传统文化只能通过碎片化信息整理,效率低下;对于优秀的创作构思没有交流互动的途径,不能及时获取村民和专家等人的建议。

基于“文化+”视野下的

青岛乡村传统文化传承发展推进策略

“文化+”指的是文化更加自觉、主动地向社会各领域渗透,与其他事物自觉的融合,是一种进入到实践的行动模式和行动纲领,在这个概念中,“文化”是主体,是居于主导地位的,“+”代表的是文化的融合和渗透,给融入的事物赋予具有活力的文化属性和文化价值[2]。“文化+”乡村优秀传统文化能够催生出文化自觉,推动乡村传统文化的自觉发展,从“文化+”出发,牢牢抓住乡村各传统文化中的文化内核和文化精神,从理念高度和总体构思走向实际计划和真实行动,以“两点一处”为指导思想形成挖特点、抓重点和落实处与“文化+”多模式有效融合,确保传承与创新工作落地生根、可持续发展、共同受益。

挖特点:“文化+”特色文化与特色人才

思想、意识、行动联动认同。培养乡村传统文化传承主体的思想认识及文化认同观念,坚信自己的文化信仰是乡村振兴成功与否的基础和关键。主体思想对于乡村传统文化的重要性认知,文化自觉的程度,决定了主体传播者是否愿意主动实践以及为发展出谋划策。培养当地群众形成强烈的文化自觉意识,研究当地优秀传统文化如何出彩,寻痛点,找创新点。培养特色人才队伍,使当地的特色文化能够持久、有活力地发展下去。

1.特色文化:资源整合+活态化传承

树立乡村文化自觉意识,主动研究当地优秀传统文化创新再现,重点挖掘乡村自有文化。将渔民文化、海洋精神、红色文化、传统民间文学等青岛乡村本土文化进行资源整合,提炼核心文化,活态化传承。渔民文化,青岛沿海地区渔民有祭海风俗,意为欢送渔民出海、预祝渔业丰收;海洋精神文化,包括民间信仰、文学艺术和表演艺术等。利用好乡村各自现有的特色资源,以茂腔为例。茂腔属于青岛国家级非物质文化遗产,它具有几百年的发展历史,本身就发端于农村,唱词又浅显易懂,能够引发人们的共鸣,具有鲜明特色和独特的地域特征。当地政府组织村民排演茂腔的代表剧目,比如“四大京”和“八大记”,茂腔从起源到发展都深深地扎根于人民群众之中,与青岛的乡风乡俗息息相关,传承和保护也必然离不开当地百姓。胶州的传统舞蹈“胶州秧歌”,曲艺“胶东大鼓”,以及传统音乐“崂山道教音乐”,通过村民的自觉参与使之重新焕发文化活力。对于传播青岛传统民间文学,比如崂山民间故事、徐福传说、秃尾巴老李的传说和胡峄阳传说等,可在乡村设立乡村图书馆,搜集并摆放与本乡村有关的或对本乡村影响比较大、大家耳熟能详的文学作品;举办阅读交流沙龙会,通过分享一些与青岛渔民文化、海洋精神相关的书籍来传承青岛传统文化,让村民参与到这些阅读活动中;通过讲故事、播放影片等多种形式唤起当地村民的共同记忆,通过口口相传来焕发新的活力与趣味。

2.人才建设:三方联动+科学引导

首先,由政府主导引入专家,有意识地培养特色人才队伍。乡村管理队伍需要具有专业理论知识的优秀传统文化管理专家的引领,可以针对农村基层的企业管理人员与传承优秀乡村传统文化的优秀农民及相关专业科学技术工作人士,进行专业技能提升培训,分批分级逐步推进。让乡村传统文化进校园,加强学生对于乡村传统文化的学习了解,依据不同阶段学生的学习能力及心理特征,适当学习乡村传统文化。以胶州市马店镇东小屯村保护胶州秧歌的做法为例,东小屯村召集秧歌传人,以研习堂与研学基地的形式进行研学,确立以秧歌文化为核心文化,以此推进东小屯村的民俗特色村建设,这些做法抓住了当地的特色文化——秧歌文化,并且有意识地保护、培养秧歌人才,充分发挥了胶州大秧歌发源地的优势[3]。

其次,鼓励社会组织加入青岛乡村传统文化的保护和传承当中。在政府主导之外,社会组织也能够发挥强大的力量,比如可以召集一支乡村特色传统文化保护的志愿者队伍,组织志愿者深入当地,亲身体验当地的优秀传统文化,如田横祭海、莱西产芝村史文化、张家楼达尼画家村的美术文化、平度新河镇的草编技艺等,还可以邀请乡村文化能人进入校园进行面对面讲授[4]。

最后,乡村文化传播者的培养也是不可忽视的。没有传播者,青岛优秀传统乡村文化就没有办法最大程度地发挥其影响力。专业人才是最主要的传播者,应该建立“乡村艺术家”数据库,根据不同的传统文化研究领域对应专业人才系列,录入相关“乡村艺术家”的基本信息、作品介绍、学术成果和突出贡献等。新媒体传播者或媒体人在乡村文化的传播过程中扮演重要的角色,可以邀请媒体深入青岛乡村进行采访报道,利用各种媒体平台传播相关文化内容。社会民间组织也能够在传播优秀乡村文化中发挥作用,部分社会民间组织是基于共同的爱好和观念聚集在一起,对于某一类文化艺术有深入的了解,可以发掘这种社会民间组织,鼓励他们在传播青岛优秀传统乡村文化中贡献力量。

抓重点:“文化+”传统精神与现代发展

传统文化的现代发展需要结合科技手段,打通传统和现代的脉络,使优秀传统文化真正在现代社会散发光辉。

1.把握优秀传统精神和红色文化资源

红色文化资源与儒家思想的仁、义、礼、智、信,可以为现代社会注入一股“正能量”。以申请创建孔子大学青岛研究院为突破口,以青岛的传统艺术茂腔和柳编等为载体,梳理乡村文化精神脉络,将乡村传统文化的传承和发展注入儒家文化的核心思想,从而弘扬良好家风、乡风和民风。乡村要跟上历史文化展示工程的步伐,主动传习儒家优秀文化精神,结合新时代中国特色社会主义思想,将时代新风和传统内核统一起来,注入青岛乡村现代特色文化当中,形成具有时代特色的新文化。

2.建设青岛乡村传统文化艺术交流互动平台

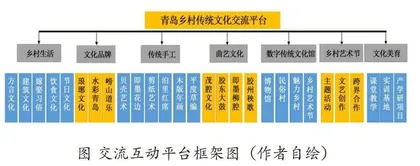

根据《青岛市传承发展中华优秀传统文化工作方案》两区三带、五大文化区域、八大工程的指导思路,建议将青岛乡村传统文化艺术传承与发展交流互动平台(如图)分为7个版块(乡村生活、文化品牌、传统手工、曲艺文化、文化体验、乡村艺术节、文化美育),变被动发展为主动传播。从古代大汶口文化、龙山文化、岳石龙山文化再到商周各个时代青岛文化的不同历史发展轨迹,描绘古代青岛传统文化持续发展的历史演变过程,揭示古代青岛丰富的传统文化历史内涵。

在全媒体时代,交流互动平台的建设需依托传统媒体与新媒体相结合的方式,进而构建与完善传承渠道。传统媒体传播的核心优势是内容生产力,乡村可以建立自己的特色传统文化艺术专栏,以文字与影像的形式营造文化氛围,同时进行搜索、分类、整合,让青岛乡村传统优秀文化“接轨”新时代,搭建载体、强化文艺创作、创新运用优秀文化现有的表现形式。在新媒体方面,可以运用网络与信息技术,将乡村传统文化制作成数字化产品,通过网络平台、App移动终端推送。举例来说,可以把贝雕艺术的发展历史、工艺样式、艺术品内涵外延等内容进行专业化、信息化加工,形成电子课件、演示动画、宣传视频、VR全景、影像等数字化产品,创新表现形式,打造别样乡村风艺术作品体验。利用技术手段将文化艺术立体化、场景化,打造“民间艺人系列”和“传统手工系列”3D影像,通过五感多元化体验方式内化文化精髓,拉近大众与传承人、手艺人之间的距离,为青岛优秀传统文化提供更大的发展空间及趣味性。

落实处:“文化+”日常生活与艺术节日

1.“日常生活+文化创意”提升乡村“慢生活”2.0版本

艺术滋养结合氛围营造,使多元化的艺术载体在乡村生活中重新落地、生根、绽放。提升村民文化自觉意识,举办与现代社会发展接轨的日常文化艺术活动、话剧表演、露天大电影、精品主题文化活动“我来说这片土”“文墨笔香之家”评选、“出色手艺人”“书法、摄影、剪纸、书评、手艺大比拼”等特色文化活动,提升本土文化自觉,将乡村文化的保护、宣传和传承融入乡村生活中。在艺术载体建设方面,重视农村公共文化阵地建设,开设乡村阅览室、博物馆、思乡馆、美术馆等文化类场馆,进行文化长廊的绘制和主题墙绘制。结合大众普遍使用的社交软件,比如腾讯QQ、微信、微博等较成熟的互动平台,利用好新兴的短视频平台,如抖音、快手、小红书、西瓜视频等,形成一个与时俱进的网络交互体系,方便在日常生活中传播青岛乡村传统文化。

2.艺术节多模主题差异化探索,打造“沉浸式”乡村文化体验

地方特色型的乡村主题艺术节不必拘泥于当地,可以采用“线上+线下”的办法,通过线下的活动丰富艺术节内涵,邀请人们实地参与体验;通过线上的活动扩大艺术节的影响面,吸引更多的人来了解、感受乡村主题艺术节。线下的活动在政府的规划指引下,结合美丽乡村以及新发展理念,利用艺术的形式提炼当地文化内涵,打造差异性美学基地,以静、动、抽象、具体化形象将乡村文化可视化地展示给大众,传达乡村文化的观念与信息。以“研学+旅游”“乡村亲子体验”“全民健康疗养”等多模式主题打造乡村文化艺术节,最大限度地展示乡村原汁原味的生活与特色乡土文化,打造“沉浸式”乡村文化体验。

打造沉浸式乡村文化艺术节,青岛乡村生活目前较典型的采摘类节日有:胶南采茶节、云山大樱桃节、山色峪樱桃山会、北宅樱桃节、大泽山葡萄节、鹤山柿子节等。采摘类艺术节以采摘作为依托,在采摘过程中加入青岛当地传统文化知识,将研学与旅游活动结合在一起,用公共艺术手段与乡村传统工艺项目融合重塑采摘文化与品牌,并通过艺术节带动乡村旅游。

总之,传播青岛乡村文化是乡村振兴的重要途径,要运用新时代手法,挖掘传统文化艺术特质,建立共享交流平台,完善青岛乡村传统文化体系。农村是传统文化的发源地,我们更有责任与义务去发展好、传承好优秀传统文化,感恩先辈为青岛人民文化自信和文化觉醒贡献力量。

参考文献

[1]中共青岛市委办公厅,青岛市人民政府办公厅.关于印发《青岛市传承发展中华优秀传统文化工作方案》的通知[EB/OL].(2018-12-31)[2022-01-19].http://www.qingdao.gov.cn/zwgk/zdgk/fgwj/zcwj/swgw/2018ngw_5447/202010/t20201023_828927.shtml.

[2]郭永辉.“文化+”与文化产业崛起[J].红旗文稿,2015(22):23-26+1.

[3]曹丹丘,丁志超,高鸣.乡村人才振兴的现实困境与路径探索——以青岛市为例[J].农业现代化研究,2020,41(02):181-189.

[4]刘清芝.乡村文化助推乡村振兴的困境与对策探究——基于青岛实践的分析[J].青岛农业大学学报(社会科学版),2020,32(01):19-23.

【基金项目】2020青岛市社科规划项目“乡村振兴攻势下青岛乡村传统文化艺术体系构建与创新研究”(项目编号:

QDSKL2001305)。

【作者简介】王 俊(1984—),女,硕士,讲师,研究方向:传统文化与环境设计。