陶瓷文化中的非物质遗产保护

作者: 林星毅

陶瓷属于有形物质文化,既往时期很少被人们归列在非物质文化讨论范畴之内。然而,陶瓷工艺通过“师徒”口传心授,在传承过程中产生了众多非物质文化因素。这些非物质文化因素存在于手工制陶的各个环节,是劳动人民智慧的体现,传承和发展制作工艺是对我国传统文化的弘扬和传承。

我国陶瓷历史极其悠久,具有深厚的文化底蕴。最近几年,在保护和传承陶瓷非物质文化遗产时,出现了很多问题,虽然陶瓷文化产业已形成规模,但极有可能因欠缺创意及创新,而出现发展问题。因此,就需要相关人士重视考虑陶瓷文化保护的现况,全方位分析陶瓷文化产业的发展态势,将陶瓷文化保护及发展事业和文化创意事业关联,以便能开辟一条适合陶瓷非物质文化遗产保护及发展的重要之路,肩负起传承陶瓷文化及技艺的重担,全方位弘扬传统文化,强化民族自信。

陶瓷中蕴含的非物质文化遗产因素

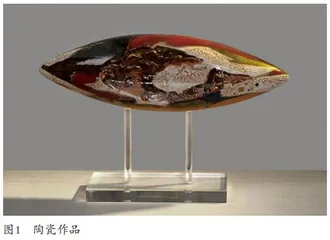

每一个民族在发展过程中,都存在很多需要通过口头传承而继续延续的文化以及精神。虽然当代文明迅猛发展,然而对陶瓷文化及技艺来说,无论是在保护瓷艺或者是抢救瓷艺之际,都存在各种各样的非物质文化因子,传承陶瓷传统手工艺,通常以人为根本载体,人是主要的传播对象。陶瓷手工艺自配制釉料、拉坯、画坯、实釉以及装饰,各工序均都体现着历代劳动人民的智慧及手艺。陶瓷手工艺承载着数代陶瓷人薪火相传的文化传统。通过传统制陶工艺烧出的陶瓷作品极其精美,陶釉晶莹且温润,每一处刻花印花工艺都极其独特(如图1),纹样图案具有强烈艺术气息,广受各阶层人士挚爱。以景德镇民间瓷器举例,青花以及墨黑色广受人们欢迎,刻画工序主要是通过竹、骨及铁所制成的刀具,在已经变干或者是未完全变干的坯体上绘制各种各样的花纹,施釉工序主要是准备釉盆,把坯放入釉盆,保障坯被完全进入,在釉面以及口沿互相平齐之际,迅速提出,在已干坯体和半干坯体上刻画花纹。施釉工序主要是把坯浸入釉盆内,当口沿与釉面平齐时,将其提出,左右晃动,保障上釉足够均匀,最后迅速倒掉过剩釉浆(如图2)。独特瓷工艺,通常是依据民间制陶艺人或者是师徒、父子等形式进行口头传承,遗留至今,这些手艺人传授自己独有的技能,这一过程实则是在传承非物质文化以及民族文化。

陶瓷手工艺抢救及保护现状

陶瓷工艺文化具有坚韧及脆弱的双重特点,通过家族传承方式可以最大限度保护制陶手工艺,有效传承制陶手工艺,这可以称之其坚韧性。但是,如果因人为因素破坏了家族组织,突发火灾等问题,或者是遭到了当代科学技术的冲击,就可能致使传统制造手工艺濒临失传,这乃民间制陶工艺脆弱性的一种表现。尤其是进入现代化社会,陶瓷文化产品日渐朝向商品化方向发展,为传统民间瓷艺带来了巨大冲击,窑煤火烧造工艺以及刀客绘画技艺难以抵挡当今带来的挑战,导致传统制陶手工艺越来越偏离传统技艺这一轨道。传统制陶工艺程序越来越简略化,甚至开始消亡。同时,对于月白釉瓷(如图3)、兰花瓷等来讲,由于在色彩这一方面具有强烈的对比,而且极具地方特色,需要应用特殊的釉瓷烧制工艺制作相关作品。若不进行有效保护与传承,则有可能面临失传的风险。正是在这种形势下,我国针对传统工艺,加大了保护力度,对传统陶瓷工艺进行高效保护,通过实施各种成功的抢救手段,可最大程度保护民间制陶艺人制陶过程中产生的非物质文化遗产活态文化因子。

非物质文化遗产保护及弘扬中华传统文化的途径

发挥企业主体作用,打造陶瓷文化创意产业集群。在发展文化创意产业时,主要趋势就是以空间集聚为核心发展方向。在产业集聚区内部,能够促进相关产业规模化发展,可以在一定程度上控制交易成本,而且还可以针对集聚期内的有关资源信息加以共享,在一定程度上可以减少企业成本,提高更多经济效益。因此,便可以立足企业主体,以大型企业为基础,发展区域品牌。通过展示相关的陶瓷创意产品,或者是进行专业的教育培训等活动手段,构建立体化多重交织产业结构,提升陶瓷文化产业创新能力及发展能力,这不只能够创造较为可观的经济利润收入,同时也能有效的对外宣传陶瓷文化。另外,可以结合蓝瓷以及环球陶瓷等众多瓷器品牌,创新陶瓷文化创意产区,建设陶瓷文化创业产区企业孵化器以及孵化中心,研究高端艺术陶瓷、工业陶瓷以及日用陶瓷,并鼓励有条件的企业开发极具市场竞争力及知识产权的陶瓷文化产品,借此传承传统文化,将陶瓷文化向外扩散。

政府加强制度支持,刺激陶瓷产业发展。制度环境,是发展陶瓷文化及促进陶瓷企业产品发展的重要外部因素。因此,各地方政府应通过有关政策战略引导及规范创意产业。一方面,政府要做好有关的法律法规推广工作,在法律层面,为保护陶瓷非物质文化遗产及相关作品提供根本支持,用有效的制度予以帮扶,保障陶瓷非物质文化遗产保护工作有据可依,促进陶瓷产业集聚化发展,真正展现陶瓷文化产业扩散效应。与此同时,政府部门要增加扶持陶瓷创意产业的力度,投入充足资金,加强激励政策扶持力度,优先规划相关产业。结合立法手段,进行引导及保护,并鼓励出台相关扶持政策。深化相关体制的改革工作,保障文化产业创意发展,鼓励陶瓷产品出口发展,打开陶瓷文化创意产业发展空间。另外,需要健全陶瓷文化创意产业监督机制。目前,各地方市场经济及法治结构并不完备,加上市场经济存在逐利倾向,经营者和消费者、管理者均不成熟,所有者和经营者更重视眼前利益,难以避免地会出现破坏资源和环境的问题。因此,就需要创建较为独立的陶瓷文化实体资源监督体系,由政府主管部门、媒体以及社会公众联合监督,为全面保护发扬陶瓷文化奠定坚实基础。

培养陶瓷非物质文化遗产人才。如今,很少有专业的陶瓷非物质文化遗产的专业人才,在这一方面急需更多具备扎实技能以及素养的人才。陶瓷非物质文化遗产从业者,多为出于个人兴趣及偏好,而投入到这一领域之中,大多人员并未接受过系统性专业知识培训及训练。在这种形势下,各地区高校均应负起责任,充分应用高校人才资源优势及科研条件优势,吸引更多具有陶瓷文化爱好的学生进行专业学习。另外,也可以设置专业的信息交流平台,开设各种各样的选修课程,全方位地普及和宣传与陶瓷非物质文化遗产相关的知识,以便能吸引更多群体探讨陶瓷非物质文化遗产,开辟全新的发展之路。

地方高校发挥保护及传承陶瓷非物质文化遗产的作用。地方高校属于传承及保护陶瓷文化的根本载体,在保护传承陶瓷文化非物质遗产时,发挥着独特优势与作用。因此,地方高校应适当开设本土化课程,保障陶瓷非物质文化进入课程体系内,依托地域特色,展示来自民间的陶瓷文化的应有价值,将更多陶瓷非物质文化遗产与高校的相关课程加以融合,充实课程教学体系,形成特色课程,提高专业建设水准。与此同时,高等学校要格外关注陶瓷文化发展趋势,结合前沿信息,为学生传授陶瓷非物质文化遗产的相关内容和技能,并组织专业人士与高校师生交流,吸引更多传统陶瓷工匠来到学校,传播与非物质文化遗产有关的事项,为高校师生普及陶瓷文化相关知识,以促使高校师生从欣赏陶瓷非物质文化遗产的人,变成真正的践行人,自觉肩负起保护和发扬陶瓷非物质文化与相关精神的重任。最后,因陶瓷非物质文化遗产涉及的因素较为复杂,所以各大高校要强化国际范围内的交流与沟通,推出各种活动,吸引外国留学生以及国外学者参加到陶瓷文化实践活动内,将我国的陶瓷文化推广出去,令更多国外学生了解我国陶瓷文化。

做好长远规划,强化陶瓷非物质文化遗产保护研究工作。陶瓷非物质文化遗产和特定历史时期、特定生活方式间具有一定联系,这便决定了陶瓷非物质遗产保护传承重点应落在收集整理民间民俗文化、记录民俗文化、保存民俗文化等方面,这是当前保护及传承陶瓷非物质文化遗产需要认清的重要问题。各地区在保护陶瓷非物质文化之际,要针对陶瓷非物质文化遗产理论研究工作进行重点分析,全面研究陶瓷非物质文化遗产的历史价值。通过有效的传承及保护,挖掘陶瓷文化的重要意义。地方政府、企业及高校要形成合力,建设有效的陶瓷非物质文化遗产保护研究工作机制。

保护陶瓷非物质文化遗产绝非一蹴而就的事情,需要各方主体强化长远规划,意识到陶瓷非物质文化遗产保护和传承的特性。通过积极心态、理性心态挖掘独有的陶瓷文化资源,展现传承及保护陶瓷文化的应有职能作用,构建传承保护陶瓷非物质文化遗产的关键平台,吸引更多人参加陶瓷非物质文化遗产保护活动,做传承及发扬传统文化的主力军。

作者单位:福建省德化县铮铭陶瓷工艺有限公司