国外0~3岁儿童模仿行为机制和影响因素研究的可视化分析

作者: 叶昱彤【摘要】本研究使用多项关键词在Web of Science数据库对2010~2021年有关国外0~3岁儿童模仿行为研究的文献进行检索,排除年龄范围、研究内容与主题不符以及综述类文献,选取48篇文献进行可视化分析。研究结果发现:国外0~3岁儿童模仿行为机制和影响因素研究的对象集中在0~18个月的儿童;儿童模仿行为机制研究的成果主要围绕早期镜像神经元理论展开,利用肌电图和功能性近红外光谱技术作为研究工具;儿童模仿行为的影响因素研究可以划分为亲子互动、外界环境与刺激、儿童的个体差异、模仿对象四个方面。未来研究可从扩大研究对象范围、拓展模仿类型、探究新的研究范式、排除无关因素干扰等方面进行改进。

【关键词】儿童模仿;0~3岁;机制;影响因素;可视化分析

【中图分类号】G610 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2022)06-0006-06

【作者简介】叶昱彤(1998-),女,江苏南京人,香港大学教育学院硕士研究生。

一、问题的提出

(一)模仿的概念

模仿是个体在没有外界控制的条件下,对感知到的动作、表情、言语、态度等进行复制与再现的过程,以模仿者的行为与被模仿者的行为存在可辨认的相似程度为主要判断依据[1]。根据陈武英和刘连启(2013)对模仿的研究综述,复制(copying)是模仿最核心的特征[2]。而McGuigan等人[3]只说明了模仿是一种复制的过程,没有对行为本身的性质进行限制。在不同的研究里,研究者还可以根据需要进行操作定义。笔者在检索英文文献的过程中发现,结果中出现了与“模仿”(imitation)一词相近的两个概念:“仿真”(emulation)和“无意识模仿”(mimicry)。结合对于模仿的定义分析,三种方式都是复制行为,因此都可看作模仿,只是在意图、手段和目的方面略有不同[4]。

(二)儿童模仿行为的研究意义

模仿是有效学习他人(即社会学习)的基本要素,反过来又有助于社会归属感的增强[5]和文化传统的延续[6]。模仿是人类在生命最初几年的一种常见行为,既具有社交功能(如与他人互动),又具有认知功能(如学习新技能)[7]。儿童早期模仿是一种高效的学习机制,受到社会的共同关注和不断的科研支持[8]。模仿能力是婴儿期获得语言、社交和情感能力的基础[9][10];而儿童早期模仿具有功能可塑性,是学习和交流经验的核心[11]。儿童早期模仿的基本功能就是与他人之间进行运动模式的同步共享,从而实现非语言交流[12]。研究儿童早期模仿对于探究婴幼儿生理与心理发展的一般规律、学习各项技能的神经机制、研究人类早期社会学习的各项影响因素具有重要的价值。这些研究成果可以更有效地评估儿童的发展现状以及预测儿童的后续发展方向和潜能,给父母及其他在儿童教养中扮演重要角色的人提供创设更为理想的环境、实施更好的教育策略的机会。

(三)研究问题

笔者在检索文献的过程中发现,国外关于儿童模仿行为机制和影响因素的研究较多,而国内该领域涉及较少。此外,相较于3~6岁儿童,着重于儿童早期模仿的研究较多。因此,本研究将文献统计分析的范围设定在0~3岁儿童,对国外儿童早期模仿行为研究文献展开分析,以期为我国未来在该领域的研究提供一定的借鉴和启示。本研究首先利用CiteSpace软件进行可视化分析,从发文量、发文地区以及研究热点方面对研究内容进行了梳理;其次,根据可视化分析结果,对于儿童模仿行为机制和影响因素研究进行了归纳总结;最后,对该领域的研究现状进行了反思,并提出有关建议。

二、研究方法

本研究在Web of Science核心合集中检索包含“children/infant/toddler/neonatal/newborn”以及“imitation/imitative/copying behavior/mimicry/ emulation”关键词的文献,将检索年限设置为2010~2021年,共得到文献299条(检索时间为2021年3月1日)。为确保所检索到的文献与研究主题具有相关性,笔者通过阅读摘要与通读全篇的方式排除了年龄范围、研究内容与主题不符以及综述类文献,最终获得有效文献48篇,即为本研究的样本。

本研究将CiteSpace5.7.R5作为分析工具,利用这种可视化技术能够将研究者所关注的知识领域的研究发展历程清晰地展示在网络图谱上,可以根据不同的需要多元、动态地展现研究现状[13]。本研究首先在Web of Science上将选取的48条文献数据导出相应格式,并放入指定位置;其次将数据导入CiteSpace软件,将时间节点设置为2011~2021,并将Time Slicing设置为1;最后根据研究的需要选择不同的节点类型进行数据分析。

三、研究结果与分析

(一)可视化分析结果

1. 发文年份统计

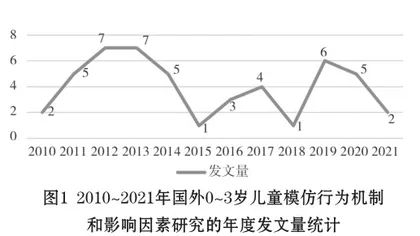

笔者将样本文献按照发文年份进行整理,形成2010~2021年相关研究的发文量统计图,结果如图1所示。横坐标是文献发表的年份,纵坐标是该自然年里相关文献的发表数量。由图1可知,总体上看2010~2021年关于国外0~3岁儿童模仿行为机制和影响因素研究的年度发文量差距较小,整体波动不大。其中,2012年和2013年的发文量最多,均为7篇;2015年和2018年的发文量最少,仅有1篇。

2. 发文地区统计

发文地区统计能够展示该研究成果在世界范围内的分布。笔者在CiteSpace软件的节点类型里选择国家进行可视化分析,结果如表1所示。由表1可知,2010~2021年关于国外0~3岁儿童模仿行为机制和影响因素的研究排名前5的国家依次是德国、美国、英国、荷兰、澳大利亚,均超过3篇。国外0~3岁儿童模仿行为机制和影响因素研究相对集中于欧洲、北美洲等经济发达地区。

3. 研究主题及热点分析

笔者在CiteSpace软件的节点类型中选择研究主题以及关键词,其他设置同地区分析,制成可视化图谱,共获得192个节点以及888条连线。连线数量明显大于节点数量,可见国外0~3岁儿童模仿行为机制和影响因素的合作研究较多。基于此,笔者将被引频次较高的关键词进行筛选,剔除与研究内容无关、无效的词组和无统计价值的词汇(如imitation)并对相同、相似的英文关键词进行了合并,按出现频次排序,结果如表2(见下页)所示。由表2可知,婴儿有关词汇出现频次最高,中心性也是第一。因此,国外0~3岁儿童模仿行为研究较多聚焦于年龄不足1岁的儿童。笔者通过梳理样本文献发现,48篇文献中,共计37篇文献的研究对象是0~18个月大的儿童,即一岁半之前。研究重点在一岁半至三岁的儿童的文献仅有11篇。因此,本研究将在后面集中述评年龄在18个月及以下的儿童模仿行为机制和影响因素的研究。

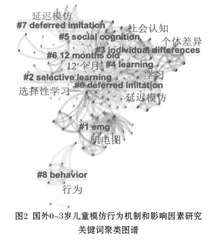

笔者通过梳理关键词发现,0~3岁儿童模仿行为研究的关键词数量较多且所涉及的机制和影响因素广泛,因此,同时以研究的具体内容为基础,运用CiteSpace中的聚类功能,对这些关键词进行了进一步归纳,结果如图2所示。由图2可知,在所有研究中,排除一些专指性较低的词汇,涉及较多的内容有延迟模仿(deferred imitation)、肌电图(EMG)、个体差异(individual difference)、选择性学习(selective learning)。由此可知,在0~3岁儿童模仿行为机制和影响因素的研究中,研究者较为关注模仿行为与儿童生理与心理发展之间的关系,将模仿视为儿童早期社会学习与交往的重要途径。用标准化实验测量的方式进行的儿童模仿行为机制和影响因素的研究已经是国外此类研究中最为常见的研究方法类型。本研究将从研究机制和影响因素两个方面重点对37篇研究对象为0~18个月的儿童的文献进行内容梳理与评析。

(二)儿童模仿行为机制与影响因素研究的内容分析

1. 儿童模仿行为的机制

在2010~2021年儿童模仿行为机制的研究中,普遍受到关注的一种理论是早期镜像神经元系统理论(Mirror Neuron System,MNS)。根据镜像神经元假说,儿童所观察到的动作是根据自己的动作程序来理解的。这种行为感知系统使个体可以更好地理解他人的行为,就好像他们自己在执行相同的行为[14]。这种机制也可被称作知觉-运动机制。

与镜像神经元系统理论相关的儿童模仿行为的研究较多。例如,Turati等人[15]首次使用肌电图(EMG)来揭示婴儿期镜像运动机制的合理性。其结果表明,在观察目标定向的动作时,婴儿的运动系统接收信号并且对自身行为进行了选择性调节,也称动作共振(motor resonance),即对观察到的这些目标定向动作做出回应。

相类似的,有研究[16]同样运用EMG作为测量工具,发现婴儿观察自己手部的行为与他们模仿手部动作的倾向有关。由此得出,儿童早期模仿的知觉-运动机制的原理是通过观察自己的行为和模仿的社会伙伴而获得相关的感觉运动体验,从而进行模仿。另一项研究[17]不仅使用EMG测量4个月大的儿童的面部和手部肌肉反应,还利用功能性近红外光谱技术(fNIRS)探究通过眼神接触调节模仿行为的大脑区域,结果表明,儿童只有接收到社会信号(注视面部动作)才会出现模仿行为,且这种模仿行为可能与后侧颞上沟的激活有关。

但镜像神经元系统理论也受到了部分质疑。有观点认为,鉴于新出生的婴儿的模仿(neonatal imitation)发生在多种灵长类生物中,这可能是一种共同的适应行为。例如,有实验研究发现,小猴子并没有接触到看护者的偶然行为,即没有机会进行模仿学习,但是仍然表现出了新生儿模仿[18]。由此,Fox等人[19]指出新生儿的模仿行为的个体差异因素被忽略,进而提出了遗传学的观点。同样还有建立婴儿模仿学习两阶段模型的研究[20],其得出运动共振是必要的,但不足以使婴儿从他人的行为及其影响中进行模仿学习的结论。相类似的,Nagy等人[21]针对出生3天以内的新生儿进行了多项模仿行为的研究,结果表明新生儿对于外界刺激的反应分为早期和后期两个阶段,而后期的反应与所接收到的动作并不匹配,由此提出新生儿的模仿至少有两种不同的机制,而知觉-运动机制所发挥作用的自愿匹配行为很可能只存在于早期阶段。

2. 儿童模仿行为的影响因素

笔者通过梳理文献内容发现,0~18个月的儿童模仿行为的影响因素主要可划分为四个方面:亲子互动、外界环境与刺激、儿童的个体差异、模仿对象。

(1)亲子互动

父母代表了儿童最重要的交流和社交互动的模式,对于一岁之内的儿童尤其如此。婴儿再现了父母的情感表情,而父母也反复复制并回应了婴儿的表达行为,从而产生了一个复杂的双向模仿过程动态系统。由此可见,父母与儿童积极的互动与交流极大程度上增加了儿童的模仿频率,模仿是照料者与儿童之间有效沟通的方式。

(2)外界环境与刺激

外界环境时刻对儿童产生潜移默化的影响,而这些影响有时能够改变儿童的模仿行为。多项研究表明,儿童从外界环境所获取的与模仿对象相关联的前期经验能够增加儿童模仿的可能性。如Benetti等人[22]从歌唱发展的角度对儿童的声音模仿进行了分析,发现15个月大的儿童的自发性的发声拥有包含其之前听过的歌曲的关键音乐特征,如音高、节奏等。除了外界的声音刺激能够影响儿童的模仿行为之外,还有许多儿童从外界获取的经验也能对他们产生作用。这些研究都说明了外界环境对于儿童的多感官刺激是影响他们模仿行为的重要因素。除了听觉和触觉经验,其他感官经验的影响也是部分研究关注的对象。如儿童的延迟模仿受到被模仿事物展示的当天儿童所处的环境的影响,即如果儿童被暴露在相同的、熟悉的环境中,模仿行为会明显增加[23]。