一个00后镜头里的黄金时代

作者: 孟佳丽

这个春节,刘育嘉没有回家过年。从除夕开始,他先后去了江门、珠海、中山、佛山等城市,拍摄当地的老楼。今年2月,刘育嘉来到了海口。这是他拍摄的第120个城市。

2024年大学毕业后,刘育嘉没有选择就业,而是用在大学期间攒下的钱在各个城市旅居,延续自己在本科期间的爱好。他先后跑了100多个城市,拍了5000多栋高楼,他的镜头很集中,主要聚焦1990年代到千禧年的城市中心地标建筑。

这些照片会被发在一个名为“铁合西街东”的账号上,名字来源于吉林市北边的一条街道—铁合西街,“那是吉林碳素厂的一条断头路,是一条渐渐被人们遗忘的道路”。

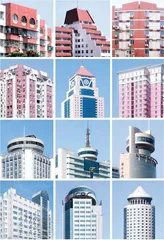

目前,这个账号已经有超过13万关注者,成为一群建筑爱好者和怀旧年轻人的聚集地。刘育嘉将不同城市的建筑合集按照车牌编号命名—鲁Q(临沂)、皖F(淮北)、吉E(通化)等—形成了独特的命名体系。这些照片仿佛成了一座千禧年建筑的赛博博物馆,不仅展示了建筑的外观,更承载了时代的记忆。

刘育嘉说,自己是个活在“过去将来时”的人,他始终记得“在那个年代,一切都是欣欣向荣、朝气蓬勃的”。这些千禧年前后的建筑,映射出那个时候人们对未来美好的憧憬。刘育嘉想用镜头留下它,让人们记住它,而不是像铁合西街一样,被遗忘在历史中。

给老建筑拍肖像照

1990年代正值中国改革开放后的经济高速发展期,本土建筑审美也在和国际接轨的过程中自我调整。在这一时期,随着城市化加速,百米高楼成为城市的新地标。大玻璃幕墙、钢结构、几何线条等元素被广泛应用于城市的办公大楼和商业中心,建筑外立面常常采用直白具象的标志性符号,比如铜钱、向上的箭头等。在刘育嘉拍摄的建筑中,绿色、茶色、蓝色的玻璃,以及铝合金窗框、马赛克瓷砖都是常见的元素。

如今,这样的建筑设计风格已不合时宜,楼体也随时面临着被拆除的风险。刘育嘉经历过某个老建筑被拍摄后不久就被拆除的情况,这让他更加坚定了为老建筑留下痕迹的信念。

在刘育嘉看来,这些建筑的设计风格或许无法在建筑史上留下意义,但它们代表的时代风貌是极为可贵的。他痴迷于拍摄这一时代的建筑,是因为“它们代表的那个时代是充满希望的,整个社会的氛围像高楼一样昂扬”。

在刘育嘉的镜头下,建筑是照片的唯一主体。他通常采用统一的构图、光线和视角,背景简单干净,大多是蓝色的天空。他的拍摄直白朴素,刻意去掉了作品中的情感表达,他也不会做太多修图工作,为的是“让人更好地看到这些建筑的原貌”。

在1950年代,杜塞尔多夫学派的代表人物贝歇夫妇曾拍摄过类似的建筑照片。1980年代,德国采矿业以及众多重工业经历了衰落和转型,贝歇夫妇将镜头对准大量日渐消逝的工业建筑及设施,拍摄了大量的水塔、冷却塔、矿井和工厂建筑。贝歇夫妇也将这些建筑放置在作品中心,突出呈现这些面临消亡的建筑本身。他们的工作为正在消失的工业文明留下了见证,也为建筑史研究提供了重要资料,使得这些摄影作品具有了社会学的意义。

作为城市的基本单元,建筑是城市历史的见证者,记录着城市的发展和变迁。现在,在旅居的过程中,刘育嘉时常通过寻找、拍摄城市中的老建筑,深入中国不同城市的脉络。

作为吉林人,刘育嘉对东北的城市有着特殊的情感。在旅居过的城市中,辽宁的本溪和抚顺给他留下了深刻的印象。辽宁省曾是重工业省份,其城市规划多由苏联人设计,建筑风格整齐划一,许多建筑保存至今。“很多1980年代末的老住宅楼,修建得很高大,有八九层高,一排一排的很整齐。远处的背景是重工业的工厂,老居民区的路都是棋盘格式,这些都是苏联设计的,给人一种肃穆的感觉。”但刘育嘉也为这些城市的发展缓慢感到遗憾,“这些建筑好像就停在那个年代了”。

老建筑不仅承载着刘育嘉对家乡的情感,也承载着他童年时对南方城市的向往。刘育嘉出生于吉林的厂区,爸妈都在石化工厂上班。在他的记忆里,老家吉林市似乎总是蓝色和灰色的,有很多水泥墙。而小时候他在视频中看到的南方城市是色彩丰富的,尤其是颜色各异的马赛克瓷砖,给他留下很深的印象。旅居途中,在广东,刘育嘉拍到了粉色、橙色、黄色、绿色等很多颜色的马赛克墙,“好像到了童话世界”。

在了解建筑和城市的历史之后,走在城市的道路上,刘育嘉时常感受到时代交汇的冲击感。“我脚下的道路可能是新修的,但两边的建筑已经存在了好几十年了。有时候我会想,几十年前住在这里的人走在路上的时候会想什么呢?”

刘育嘉最喜欢的建筑师是伯鲁乃列斯基。伯鲁乃列斯基深入研究了古罗马建筑,并从中汲取灵感,攻克了佛罗伦萨大教堂穹顶的设计难题,在建筑史上影响了后来几代建筑师。这正是刘育嘉敬佩他的原因:伯鲁乃列斯基的经历让他明白,人类过去的经验中一定有珍贵的东西。

旋转餐厅与五岁男孩

刘育嘉对建筑的兴趣始于童年,家乡吉林市的一座名为“建业大厦”的建筑是他的建筑启蒙。这座位于吉林市中心的建筑在1994年建成,曾是吉林市第一高楼,楼高超过100米,顶部是千禧年流行的旋转餐厅。“我5岁的时候,有一天晚上家人带我去市中心吃饭,是在建业大厦楼下的一家小饭馆。吃完饭之后,在楼下仰望这座高楼,觉得非常震撼。”

初中时,刘育嘉喜欢在游戏《我的世界》中还原现实生活中的建筑,包括老的住宅楼和办公楼,还会规划设计他理想的城市样貌。后来,他开始尝试用父亲的一台卡片机记录建筑。他常在周末时坐上公交车,去周边的大楼和市中心闲逛。刘育嘉回忆,那时的高大建筑总是给他一种很科幻、很未来的感觉。高中毕业选专业时,刘育嘉填了自己喜欢的建筑。

进入大学后,除了学习建筑知识,他开始寻觅城市中各种已经不被人熟知的老建筑。在北京,刘育嘉平时没事就出去扫街拍照。因为大多时间都用在拍建筑上,刘育嘉并没有太多时间和同学交流,也很少参加集体活动。在刘育嘉的形容里,他在学校里是一个“不太合群的人”。

2024年6月,从中国矿业大学建筑学专业毕业后,他没有加入求职大军,“在寻找一份稳定的工作前,我想要完成大学期间一直想做的事”。走遍全国各地,拍摄城市里的老建筑,这是刘育嘉在大三时就作的决定。

没有就业,也就没有稳定的收入来源,刘育嘉旅居的花销主要靠着自己大学攒下来的钱支撑。“大学时,爸妈每个月给我2000元的生活费,我一般只花1000。”在不同城市旅居、拍摄建筑的过程中,刘育嘉尽量节省吃住的费用。每到一个新的城市,他总是选择当地最便宜的青旅住宿,每天的吃饭费用也尽量控制在30元以内。他的设备也是入门级的尼康D7100,“属于低端款,但已经够用了。”

2023年开始,刘育嘉陆续在社交平台上发布自己的拍摄作品。他把社交平台作为重要的展示渠道,希望更多人能看到他的作品。在坚持发了1000多篇笔记之后,他的作品终于赢得大量关注,成为“爆款”,也收到了很多人的留言和催更。

今年1月,刘育嘉收到了一位来自俄罗斯的网友的留言,“他说很喜欢我拍摄的建筑,他的城市也有很多赫鲁晓夫楼和复古未来主义建筑。下次来中国时,他想按照我拍摄的建筑的轨迹去不同城市看看。”在刘育嘉看来,能通过自己的作品去影响别人正是他决定继续拍下去的意义所在。

00后的怀旧梦核实践

在社交账号的简介里,刘育嘉为自己拍摄的作品添加了3个标签:建筑、城市记忆和梦核。评论区时常出现这样的留言:“你醒了,现在是2000年的一个下午”“看到图片深呼吸一口气都是20年前的味道”,这是“中式梦核”的典型语录。近年来,这种风格在社交平台上被广泛讨论,许多主打“中式梦核”或“中式旧核”风格的账号都受到了广泛关注。

梦核(dream-core)诞生于欧美年轻人中间,是一种带有怀旧色彩的复古美学风格。它试图捕捉和表现梦境中常见的意象,唤起对过去美好时光的怀念。梦核的视觉元素通常包括柔和的色调(如粉色、浅蓝色、米色)、复古的马赛克图案等,常见的场景主题包括空荡的商场、老教室走廊、楼梯、游乐场等。而“中式梦核”在此基础上融入了中国Z世代童年时期熟悉的元素。

刘育嘉自己对梦核的定义是“记忆中熟悉的一部分又再次出现了”。刘育嘉个人主页上的作品描述是“千禧年城市建筑图集”,他解释道,千禧年并不专指2000年这一个具体的年份,而是一种风格。“这些建筑不一定是千禧年修建的,但一般都经历了1990年到2010年这个年代,而这段时间基本是90后、00后的童年岁月。”

“千禧年”是梦核话题中常见的关键词。四川大学文学与新闻学院的黄顺铭和刘欣庭在研究论文中指出,千禧年是梦核创作和讨论中聚集了最多关注的时间节点,被梦核爱好者赋予了“光明”和“希望”的象征,成为其反复缅怀的“黄金时代”。在梦核怀旧中,凝聚着Z世代的个人生命史、家庭史和社会生活史。

为何年轻人热衷于怀念过去?从时代特性来看,千禧年前后正是中国逐步发展壮大的时期,90后、00后这批年轻人意识中的千禧年代总体是美好的,即便它有可能在他们的成长过程中被浪漫化了。在刘育嘉看来,这种“想回到过去”的念头具有两重意味。一是想回到无忧无虑的童年时光,二是想回到积极向上的时代、那个充满希望的社会氛围。对刘育嘉来讲,后者对他有更重要的意义,“那时候大家都相信城市在变得越来越开放、越来越国际化,千禧年寄托着大家走进新时代的希望。”

刘育嘉在大学毕业后曾收到来自父母的一本千禧年日记。“我父母在1999年结婚后,记录了世纪之交许多欣欣向荣的场景。比如1999年12月31日的晚上,新世纪到来的前一天,在市中心的广场上,他们和人群一起朝着烟花欢呼。”1999年,朴树在歌曲《NewBoy》中就表达了这种情绪,“是的,我看见到处是阳光,快乐在城市上空飘扬,新世界来得像梦一样,让我暖洋洋。”

刘育嘉的父母还在日记里写到,刘育嘉是他们对新世纪希望的结晶,“每每想到,都会觉得我身上承载着这种希望,会给我带来力量”。刘育嘉很喜欢千禧年,在他的脑海中,千禧年有一幅具体的画面,“是很大的一片绿草坪,两张长椅,一条通往远方的路,远处是高大的建筑。”

刘育嘉曾收到这样一则留言:谢谢你带我回到我最想回去的时光,就算只是瞬间的想象,现在的我仿佛看到以前无忧无虑的自己,感受着浪漫与现实交织的世界。

如今刘育嘉已经拍摄了5000多栋高楼,但他对千禧年建筑的追逐不会停止。在刘育嘉的规划里,只要每个月能有3000元,他就能养活自己并且一直拍下去。“等现在攒的钱用完了,我可能会去找一份工作,无论如何,拍摄建筑这件事不会停。”

或许,这些建筑在年轻一代眼里是一场关于美好生活的梦,而记录它们,是为了让梦不会彻底消失。