台风呼啸,为何中心独“静”

作者: 朱雪松 王尚宏 李永平在浩瀚的海洋上空,台风如同一场震撼天地的交响乐,裹挟着狂风暴雨席卷而来。然而,这场看似混乱的“演奏”中心,却隐藏着一个奇妙的宁静区域——台风眼。当周围眼墙的风速突破50米/秒时,台风眼内却近乎无风,仿佛突然被某种神秘力量按下了暂停键。这种奇特的现象究竟是如何形成的?让我们从科学的角度揭开谜底。

台风的结构

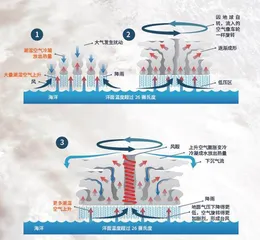

台风是一个庞大的低压气旋系统,其能量源自温暖海洋释放的潜热(物质在物态变化时释放或吸收的热量)和水汽。它的结构可分为3个部分:

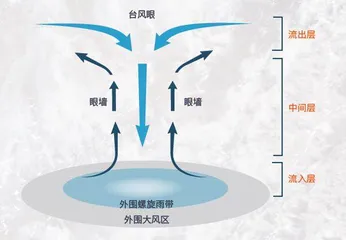

外围螺旋雨带

外围螺旋雨带是台风的显著特征之一,它们从台风中心向外延伸,如同台风的“触手”,覆盖范围广泛。这些雨带由一系列的雷暴云组成,会带来持续的强风和暴雨,是台风外围的主要降水区域。

眼墙

眼墙是围绕在台风眼周围的环状区域,是台风能量最集中的地方。眼墙的直径一般在20~50千米之间。在这个区域内,风速极高,常常能达到台风的峰值,是台风中天气最为恶劣的部分。

台风眼

台风眼位于台风的中心,直径通常在10~50千米之间。在台风眼内,气压极低,但风速却相对较小,甚至可能出现近乎静风的状态。

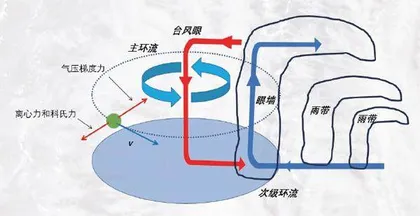

这种“内静外狂”的对比,源于台风内部复杂的动力平衡。台风的运动由两种相互作用的环流系统驱动:主环流和次级环流。如图所示,主环流维持台风的旋转动能,而次级环流则负责将海洋的热量向上输送,为台风“充电”。眼墙的上升气流如同一个热力泵,不断将能量从海面输送到大气高层。

台风眼的形成

台风眼的形成是台风成熟阶段的标志。当热带气旋(发生在热带或副热带洋面上的低压涡旋,是一种强大而深厚的热带天气系统)逐渐加强时,主环流的风速加快。外围空气以螺旋形式向低压中心汇聚,在眼墙处抬升,释放大量潜热。这股热量驱动次级环流的上升运动,并在高层形成辐散外流。与此同时,下沉气流在台风眼中心被“抽吸”,最终形成稳定的无风区。

当台风眼遇上数学“不动点”

在气象科学领域,研究人员为了精准地预测台风的发展和路径,会运用复杂的数值模拟技术。这些数值模拟都是基于严谨的物理定律和大气动力学方程组搭建起来的。在构建这些气象模型的过程中,“不动点”这一数学原理就像一把神奇的钥匙,帮助人们分析台风系统的稳定状态。

不动点在数学中意味着一个在函数或映射下保持不变的点,即输入和输出相同。换句话说,不动点就是某个“变换”或“操作”下,保持不变的点。例如,如果你把一张纸揉成一团,纸上的某个点可能还在原来的位置,这个点就是不动点;或者你把一个橡皮筋拉长,橡皮筋上的某个点可能没有移动,这个点也是不动点。

在台风这个复杂的气象系统里,台风眼就如同一个特殊的不动点。台风外围的空气在强大的气压梯度力和地转偏向力作用下,围绕着中心做高速旋转运动,而台风眼区域却相对稳定,气流的运动状态在一定程度上仿佛被“定格”,保持着相对的静止与稳定,这便是不动点原理在台风系统中的奇妙体现。

将风速“强制”归零的公式

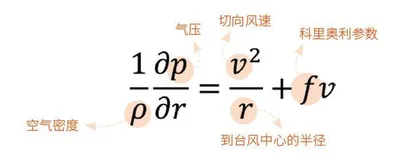

在台风眼外的区域,空气运动遵循梯度风平衡方程:

当空气接近台风眼时,方程左边的气压梯度趋近于零。此时,若半径极小(接近台风眼中心),数学上唯一合理的解是切向风速 趋近于0,大自然通过公式“强制”将台风眼中心的风速归零。

当台风眼遇上物理学下沉增温

台风眼的下沉气流受到周围空气的挤压而升温,每下沉1千米,温度升高9.8摄氏度。升温后的气流如同盖子一样,“盖”住了下面的空气,即阻断了空气上下对流。

这一过程就如同我们用气筒打气,气筒内的空气会变热一样

能量被“吹散”

台风眼的下沉气流到达低空后,会像沙子洒在地上一样,朝四面八方散开,台风旋转的能量被削弱了。

能量供应“断了”

在台风的其他地方,有上升气流给台风不断“加油”,让它能一直快速旋转。但台风眼没有上升气流来提供能量,再加上前面说的气流向四周扩散,把能量都带走了。

对台风眼的研究不仅提升了气象预报的准确性,更启示人类:在狂暴的自然之力中,秩序与平衡始终如影随形。正如古人观台风而知天象,今日的科学家们正透过这片“静风之眼”,解码地球大气最深邃的奥秘。

(责任编辑 / 王佳璇 高琳 美术编辑 / 周游)